これは古事記に書いてある日本の古い名前です。なんで、これが気になったのかというと、古代エジプトの

ゲブ

という神サマを調べていたわけで、どうも良い絵というものが「無い」ので、自分でせっせと描いていたわけです。で、この神サマを見ていて気が付いたこと、それは

古代エジプトの大地の神サマだけあって、体が「葦まみれ」

だということ。そういや日本にも、「葦原色許男神」っていう神サマがいたよね? と思ったわけです。ゲブが葦まみれで、蛙の炎帝神農だとすると、それで

「大国主命」が高句麗系の扶余族の祖神(扶余というのは「鹿」のことです、鹿のことを昔の日本人は「太(ふと)」と読みました。でもって、古事記を編纂したのは「太安万侶」といいます。で、「太」という字は「大」で現されることもあります。扶余鹿族の神様だから、「大(鹿)」国の主なわけです。楔形文字と違って分かりやすい漢字はいいなあ(苦笑)。)だとすると、その先祖には

金蛙王(ヘモス)

という太陽を神格化した蛙の神サマがいるわけで、葦原でケロケロいってるこのヘモスって、ゲブと同じものなら、「葦」のつく「大国主」って、

朱蒙 じゃなくて ヘモス

の方なんだ!?? と気が付いたわけです。

旧約聖書には「ダビデ」という王様が出てくるわけで、実在の人物ですが、名前は「月」+「月」+「月」(David)となるわけで、

神に選ばれた王

ですが、あまり良い王様としては書かれていません。人妻を寝取ったとか、そういうことが言われいるわけです。で、この人は先の王であったサウルという王様を廃して王になった人で、王になるとサウルの一族の大部分を殺してしまった人です。実際にはこのダビデとその息子のソロモンの時代に古代イスラエルは絶頂期を迎えるわけですが、そこから続く王国時代も旧約聖書では、あまり良い時代とは書かれません。で、古代のユダヤ民族というのは、そもそも「王制」というものも余り好きではなかったのです。

で、気が付いたわけで、ダビデとソロモンは「実在の人物」ですけれども、あまり「良い王」とはされないわけで、なんというか旧約の記述は

史実にかこつけて

セトがオシリスを殺して王権を簒奪しようとした神話

を投影させて、

神の名において

王権を先王朝から奪い、正当な王のふりをしたダビデ王家を「暗に非難している」のではないかと気が付いたわけ。そういや

神の名において

王権を手に入れて、かつ「古事記」を詳細に読んでいけば、「大国主」から王権を奪ったとされる者と理解できる者がいたな、と気が付いたわけ。要するに「東征」というものが歴史的に

1度

しかなかったものとすれば(というか、歴史的にはそう考えるしか無いのですけれども)、天孫降臨神話も、品「蛇」別神の東征も

同じもの

となるわけです。これって、セツ&オシリス神話と、旧約の意図を知っている人が書いたとしたら

「神の名において王位を簒奪したもの」

を非難する話なんだ? もしかして? と、やっと気が付くに至ったわけ。

で、太安万侶の属する「太氏」の姻戚筋には、「天日鷲命」とおそらく「大月比賣」を祖神とする人たちがいるわけで、おそらく彼らの神紋の中に「六芒星」があったと推察されるわけです。「太陽の鷲」ってゾロアスター教のフラワシ(祖神)のことだし、「大月比賣」ってアナーヒタ女神のことだし、アナーヒタと習合したから豊受大神は「水と豊穣の女神」であるけれども、太陽神としての性質は乏しい地母神女神である、というわけで、この人たちの先祖はどうみても

アケメネス朝の東の端からアレクサンダー大王に追われて逃げてきた人たち

にしか見えないわけです。で、何故彼らがそこにいて、「六芒星」なんて持っていたかといえば、それはアッシリアに滅ぼされた北イスラエル王国の人たちがその辺りに強制移住させられたから。

てことは、

セツ神話もダビデ王家も知ってたんじゃん??

ということで、セツ神話と旧約の「月の名を持つ」ダビデ王家の記述と、古事記のどうみても「蛇蛇しい名前を持つ」応神天皇(応神天皇の本当の名は「品陀和気命」と書きます。でも「陀」だって、「蛇」だって「だ」って読むんじゃん? と楔形文字に苦しめられている私は思うわけですーー;。)に関わる記述は、

神の名において、王位を奪って正当化するものこそが裏切り者である

という点で、洋の東西に分かれた十二支族の共通した真の意図がここで明かになってくるわけです。太氏は日鷲系の人々とは姻族に過ぎないともいえますが、その混血習合は非常に濃いものとなっていますし、ヘモスの子孫なら

炎帝神農の子孫

ってことで、セツよりもオシリスよりも先に、根源的な点で

当事者

なわけです。んでもって、日鷲命の子孫は、諏訪氏と非常に近しい関係にある、というわけで、まあ枝葉のデイジーの一枝にも無関係ではないかな、と。

古代のユダヤの人たちって、こういうところがすごいと思うのです。彼らは自分達の神のことを信じていたし、たとえ全世界に人々がばらばらになって分かれて暮らすことになっても、彼らの全支族の意志をまとめた訴状はいつか必ず神の元に届くと信じていたのかもしれないと思う。

そして、証人として証言したのが、スピルバーグ監督ということになるのでしょうか。曰、

「世界は未だ虐殺の危険にさらされている」

もし、きっとこの世に神というものが存在するのであれば、その声と訴えは神のもとにも届くでしょう、と思う。この私の元にも届いたのだから。

でも、もし仮に神の元に届いたとしても、神の代理人であるデボラには何が言えて、何ができるのでしょうか? と思わずにはいられない点もあります。まあ、彼女もただの「人間」でしかないのでしょうからね。

カテゴリー: 神話

東洋の神秘

「男なんてガツガツ食う豚のようなもの」

という

女尊男卑的

な深遠な思想の中を彷徨っているわけです。だけど、もう3000~4000年くらい下ると、ひらきなおって

「男は豚のようにガツガツ喰ってなんぼ」

という

男尊女卑的

な思想にひっくり返るから、

それが最大に不思議

だという気がするわけですーー;。これがちゃっちゃと西方に輸出されて、セルケトとかキアンとかフレイとかになるから、それも不思議といえば不思議なわけで。でも、この

豚黄帝

思想は、古代の日本にもちゃっかり入ってきているわけです。

人間は豚を喰うから豚と同じもの

だって言って、豚神サマになりたいからといって、

豚みたいな師匠の肉を食うのは

それダメでしょう、というか、そういうことしてた時代よりも更に8000年も古い時代の思想にかぶれてる

原理主義者

ほど

どうしようもない

ものもないかとーー;。

書き直し作業

印欧語における「神」の語源についてをせっせと書き直していましたら、

楔形文字

というものに捕まって、それにかかりきりでした。アッカドの楔形文字のフォントを手に入れたのはちょっと前なわけですが、その意味をある程度解説してくれるサイトというのはめったにありませんし、神様の名前を手がかりに意味を探ろうとしても、古代メソポタミアの言葉は

撃 と書いて ばばあ と読ませる

みたいな、いわゆる、音読みと訓読みみたいな使い方が混在しているので、どちらが音読みで、どちらが訓読みで、それぞれの読み方をした場合に、

意味に何か違いがあるのか

ということを読むまでが大変なわけですーー;。しかも、神様の名前の楔形文字もwikipediaに載っていたり、いなかったりするわけで、基礎資料もなかなか収集できないわけです。でも、アバウトなアッカド人は

A と書いて Aplu と読ませたりするし、

意図的にやっててもやってなくても、

いろんな意図と意味がごたまぜ状態で、うまく纏めていくまでにヒエログリフなんてものではなく

大変

ということが、理解できるようになる程度には理解できる辞書サイトをいうのを、ようやく見つけたのでした。これが本日最大の収穫でした。

それにしても、太陽神バッバルって、それは

山姥皮蛙

のことでは? とか、「白い」とか「銀」というのは

おばあさん

だからでは? と思うわけで、どうやら

ばばあ

という言葉は、東西共通のグローバル用語だったらしいですーー;。でも、蛇神信仰が超強烈なメソポタミアに入ると、どんな神様も強制的に

DINGER

という「発音しないけど蛇神」ということを示す言葉をつけられてしまうわけで、基本的には何もかもが

蛇

の神様になってしまうわけです。そういう点が、一応オグドアドとかで、手足のついている神様も公然と採用している古代エジプトの方が

まだマシ

でもあるわけで。辞書をダウンロードしたついてに、「エヌマ・エリシュ」の原文なんかにも、必要を感じる分のみ手を出したりしているわけです。いずれはアダパの記事も加筆修正できるようになるまで頑張りたいと思います。

全ての道は西安に通ず

中国の都市西安、昔で言う「長安」の都は、黄河流域にあるのです(正確にいうと、黄河の支流の流域)。黄河といえば、

四大文明の一つ

というわけで、周辺には黄河文明の遺跡がたくさんあるようなのですが、だいたい9000年くらい前に遡る新石器時代の文明に、「裴李崗文化」というのがあるわけです。これは西安よりも黄河の下流にあった文化なのですが、黄河文明の中でも古い時代の文化にあたります。で、そこから

賈湖契刻文字(かこけいこくもじ)

という文字様の印が発掘されたので、インダス文明の古い文字と関係があるのでは? と言われているようです。でも、「文字」といったら、まずは

中国ご本家の漢字の元

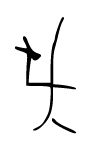

では? と思うわけで、実際、「目」とか「日」の文字の原型と思われるものがあるわけです。で、そのうちの一つが上の図なわけで、あまりにも

あんまりだ

と思うので、Wikipediaから拝借してきましたが、これはどうも個人的に思うに、

インダス文明

というよりは

メソポタミアとエジプト

に直結する「印」じゃん、なんで16個発見された「印」の中からこれを選んで載せるのですかね???

というわけで、これは

表意文字

です。でもって、当然

漢字の原型

でもあります。そして更にいうと、

t

の原型、できの悪い「師匠の肉」の原型である

ヒエログリフのパンを示す t

の原型となる文字なわけです。

いったい、何がスコーピオン・キングなんだか!?

というわけで、せっせと

シルクロードの地図

を描いているわけです。描かないわけにいかないからですーー;。

M神列伝

このシリーズが一段落つきました。最初はヒエログリフをちょこちょこと軽く分析するミニシリーズにするはず、だったのが意外と大変でした。来る日も来る日もユニコード表とにらめっこする羽目にーー;。ということで、「月神」について述べているのに、肝心の正々堂々と

月神

と名乗っている神々のことはまだ何も書いていませんので、クヌム、ミン、コンス、トートといった有名所を纏めて、かつ、今まで書いた記事を修正できるように、メソポタミア方面のことも書きつつ、当面の目標は、

オシリス一家

までたどり着ければよいな、とそういう感じなわけです。オシリスというのは、

「バラバラにされて殺された神」

ですが、その属性を「月」なのか「太陽」なのかを考えたときに、「月」を示す言葉が最初の「オ」しかないな、と気が付いたわけです。で、オシリスは「アサル」ともいうわけで、そうなると、「月」を意味する言葉がなくなってしまいます。でも、オシリスのヒエログリフには

右目(すなわち「月」)

が含まれていて、「月」に属する神であることは間違いないと思うわけです。で、「m」という言葉が付いて、オシリス同様、死して冥界の王的存在となる王(生きているときは良い王)に、イランの古神話のジャムシード王とか、インドのヤマとかがいるわけで、彼らは「mがつく月」から派生した半人半神といえます。だけど、

「m」

がつく「月」は

「永遠」

の存在でもあるのに、何故この神は死ぬの?

ということになる。そうすると結局、

「バラバラにされたオシリス」

とは

ハイヌウェレ型農業神

といえると思うのです。で、オシリス一家の中に「サティ」という女神がいるのですが、インドに行くとオシリスではなく、この女神がバラバラになる神話があるわけで、この

バラバラ殺神

と関連の深い一家のことを書き出すと、その起源が

エジプトでもメソポタミアでも 「無い」

だけに、

分かっていても、書きたくない、

ただでさえ、エジプトとメソポタミアでアップアップしてるのにーーーー

となるわけです。古代中国のハイヌウェレ型三神を個人的には

盤古、炎帝神農、蚩尤

と考えているわけで、この3つは

「同じ神」

だと思うわけです。黄河文明の農業の始まりに関わる神で、その起源は1万年近く昔に遡り、時代が下ると、土器等の

水盤の底に張り付いている 「盤蛙」 となるわけで、

この農業に関する 「蛙神」 のことを語り出すと、芋づる式に

井戸尻の蛙女神、農業に関わって、左目が 「月」 を示す 「波紋」

になっている神まで一直線なのですけれども、どうも

「黄帝」

という敵の手によって、左目が太陽で男性に、本場中国では変えられてしまっているので、

偉大な炎帝神農

のはずが、「人面魚」扱いしかされていない、と、

そういうことにとめどもなく繋がるから、書きたくないわけです。なにせ、シュメールのイナンナの正体を掴むまででも四苦八苦している状態なわけですからーー;。

農業の黎明と共に中国からもたらされたこの神は、同時期に別ルートからもたらされた「男性の蛇神信仰」と習合した結果、

女神

に固定されて、日本では日本式に独自の発展と展開を遂げているわけです。「夫」の方は「石棒」とか「男根」の神様ですので、あちこちの神社で今でもみられます。

では、

妻の方は?

となるわけで、右目が太陽、左目が月のこのハイヌウェレ的であった盤蛙女神は井戸尻遺跡の土器から始まって、今でもあちこちにいるわけですが、

誰もそのことは語らない

と、そういう感じのようです。まあ、でも一番有名な所では、伊勢神宮の内宮の女神ということになるのでしょう。(結局、外宮の女神も同じ神のような気もするのですけれどもねーー;)