大汶口文化

大汶口文化(だいぶんこうぶんか)は、中国山東省を中心に紀元前4100年頃から紀元前2600年頃にかけて存在した新石器時代後期の文化。遺跡は黄河下流の山東省泰安市付近に集中しているが、黄海沿岸・渤海南岸から魯西平原の東部、淮河北岸の一帯にまで広がっており、隣接する安徽省・河南省・江蘇省からも少数の発見報告がある。

大汶口文化の名称は、1959年に山東省泰安市岱岳区の大汶口鎮から発見された遺跡に由来する。1962年より発掘調査を開始、1964年に大汶口文化と命名された。後に出土物からこの文化が仰韶文化と同時期かそれよりも古いことが確認された。発掘は1974年と1978年にも行われているが、大汶口文化に関係するのは遺跡の層の中でも中間部分だけで、深い層は北辛文化(紀元前5300年 - 紀元前4100年)に、新しい層は龍山文化(紀元前3000年 - 紀元前2000年)に関係する特徴が見られる。大汶口文化の遺跡からはトルコ石・ヒスイ・象牙などでできた加工品、および陶器が多く発見されている。

大汶口文化は早期(紀元前4100年 - 紀元前3500年)、中期(紀元前3500年 - 紀元前3000年)、後期(紀元前3000年 - 紀元前2600年)と、大きく3つの時期に分かれる。初期においては、発掘物から見て階級差は大きくなかったと考えられ、出土する人骨の性別などから当時の社会は母系氏族共同体だったと推測されている。この時期は鬹(き)といわれる三足器(陶製の三本脚の調理器で、脚が長い)や紅陶でできた鼎(てい、かなえ、三本足の器)など多様な形をした陶器が特徴的である。また早期も終わりのほうになると土を盛った墳墓も多くなる。

中期に入ると出土する陶器は紅陶にかわり灰陶・黒陶が増え、量の大きさや文様・形の多様さが明確になる。また社会が父系氏族共同体へ移行し父系社会が確立したさまがみられる。

後期に入ると墳墓の中に木製の棺が現れる。大汶口文化も父系氏族共同体の末期に入り階層化が進み、副葬品のない墳墓がある一方で大量の副葬品が発見される墳墓もある。土器は灰陶・黒陶が主流となり、器の厚さは薄く精巧になってゆき、黒陶や卵殻陶(卵の殻のような薄さの陶器)を特徴とする龍山文化につながってゆく。

私的解説・日雲山像あるいは星雲山像[編集]

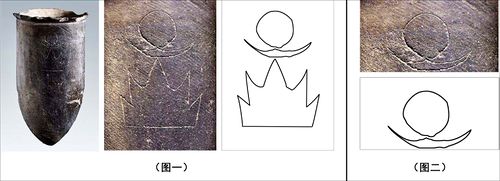

大汶口文化では図1,2のように、「日雲山」が描かれた図が良くみられ、象徴的な図像であるようである。おそらく、「日雲山」図、とする説が多いけれども、他の異説もままあるようである。一番上に描かれた円が「太陽」を現すことは広く受け入れられているようである。それ以外はどうなのか、ということになる。

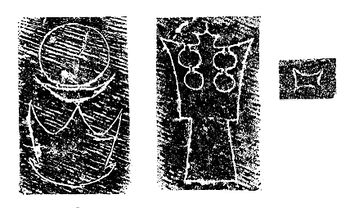

管理人は、図1,2は図4の図から発展した図であると考える。頂点に「太陽」があり、その下に巨人が描かれているのが図4なのだが、この巨人は図1,2では「山」に相当するものと考える。図1,2の頂点にある円が「太陽」である場合は「太陽信仰」といえる。ただし、図像が図4から発展したものであっても、頂点の「円」は太陽ではないかもしれない、とも思う。大汶口文化は母系から父系への変遷がみられる文化だが、父系の文化は社会の階層化が進み、王権あるいは王権的な制度ができつつあった社会でもあった。後の王権社会で、天上の頂点に座すものは「北極星」である。とすると、図1,2の頂点に座する「円」は「北極星」の可能性もあるように思う。母系社会の世界図の頂点にあるのが「日」であったとすれば、父系社会ではそれは「北極星」であって、世界は「昼」から「夜」へ変わってしまったといえる。その場合は、これは「日雲山」図ではなく、「星雲山」図といえる。ただ、大汶口文化は過渡期の文化であるので、「円」は見る人によって「日」にも「星」にも見えるように描かれたかもしれないと思う。

図4は「太陽と巨人」の組み合わせずであって、天体図ともいえるし、城背渓文化(B7000?~B6000?)の時代の「世界図」を示しているともいえよう。それは母系の時代であるので、天の頂点に君臨するのは太陽女神であり、太陽女神が、巨大な「天そのものの巨人」を支配し、操りながら世界を支配する、というものだったのではないだろうか。朝鮮には「王権の母」として熊女の伝承があり、ヨーロッパにも「熊の母」として女神が複数存在する。後の時代に広く「王権の母」とされた太陽女神のトーテムは、おそらく熊だったのだろうと考える。しかし、それが「優しい母神」であったとは必ずしも言いがたかったのではないか、と個人的には思う。熊は肉食獣であり、時に共食いもする動物だからである。また、管理人は「神のトーテム」が一つであった、と延べるつもりはない。トーテムは複数あり、必要や状況に応じて使いわけられており、それでも足りなければ龍といった架空の生物を作り出してでも増やしていったものと考える。ともかく、「軍事的かつ専制的な神」の象徴としては獰猛な「熊」が大きなトーテムとして選ばれたのであろう。朝鮮の神話では、熊女の方が虎女よりも上の立場として描かれており、ネコ科の大型獣よりも熊の方が「上位」と考えられていたと思われる。

母系社会では「父親」や「夫」というものは存在しないため、巨人は「太陽女神」の息子、孫、あるいは養子、また階級がある程度整っていれば部下といった立場が考えられる。太陽そのものは動植物の生育に欠かせないものだが、干ばつの原因ともなる。日本神話的に言えば「和魂」という穏やかな一面と、「荒魂」という破壊的な一面を併せ持つ。おそらくこの「息子」の役割は多岐に渡るが、主たるものは「太陽が受け持つ以外の天候、特に風と水に関するもの」だったのではないだろうか。適度な風や水も、これもまた動植物の生育に欠かせないものである。天候が荒れたり不順になると、収穫に支障を来す。そして、この巨人の役割は天上世界に留まらず、地上の河川や湖、時には海の水にも及んだものと考える。河川の水の増水は天候による雨の有無とも大きく関連する。また、世界各地の神話を見ても、「主神」とされるのは雷神や天候神といった天候に関わるものが多いからである。そして、この男性神は、地上においては「軍神」としての役割も担っていた。彼がひとたび暴れ出せば、天候も荒れるけれども、それは彼を信仰する人々が神と一緒に暴れ出して侵略や略奪といった行為を行うことになぞらえられてもいたように思う。また巨人は腰のあたりに星らしきものを従えてもいる。この巨人は「天そのもの」であって、星々は彼の同族とみなされていたのかもしれないと思う。古代の母系社会においては、このような「天とそれに属する星々」を制御し、人々に恩恵を与えるか、あるいは収奪を行うのが「太陽女神」とされていたのではないか、と管理人は考える。

もちろん、神々の恩恵は無報酬で与えられるものではない。人々は太陽女神に捧げ物をしなければならなかっただろうし、時代が下れば太陽女神の息子である「天の神」にも捧げ物をしなければならなくなったと思われる。この「天神」が「河川の神」も兼ねていたのであれば、「河伯に花嫁と称して若い娘を生贄に捧げていた」という神話は非常に有名である。おそらく、これらの祭祀を行うのは、神々と人々との間を取り持つシャーマンであったかもしれない。また、アジアには「神の化身として生きた人間を現人神とみなして敬う」という風習があるため、最上位のシャーマンは祭祀も行うけれども、祭祀者というよりは「神そのもの」として君臨していた可能性があるように思う。人々は当然現人神やシャーマンにも、豊穣を得るための捧げ物をしなければならなかったと思われる。最上位の女性である現人神は太陽女神の化身とされた。そして、その息子達は天神の化身であり、かつ太陽女神の祭祀者であり、また太陽女神の指図によって行動を制御されてもいたのではないだろうか。要は天においては、太陽女神は「神々の統治者」であり天候を制御するが、地上において「太陽女神」の現人神は軍事行動・略奪行為を制御する神でもあり、人々は彼女とその同族に捧げ物をして災いを避けるか、奉仕を拒否して略奪・強奪を受けるかを選ばなければならなかったものと思われる。

そのため、この「天神」兼「河川神」を祀る祭祀者(シャーマン)は、上位の者は太陽女神とほぼ一対の存在として、その男性自身も「現人神」のようにみなされたであろう、と考えるが、下位の者は「太陽女神に力を与える生贄としての息子」とされて、人身御供にされてしまうということになったのではないだろうか。

また、この巨人は「世界を支える樹木」として「扶桑」、「建木」、「若木」といったいわゆる「世界樹」であったとも考える。中国神話の「植物神」を考えると、穀物神である后稷、擬人化した瓢箪であると共に北斗七星の化身でもある伏羲がいるが、人々に五穀を栽培することを教えた、とされる炎帝神農も農耕という職能に偏った植物神といえる。彼は多くの植物と「食べる」ことで一体化している。穀物神である后稷は「食べられるだけの神」といえる。食物は人々になくてはならないものである。そして、それは后稷の化身に見たてられた人にとっては、「人身御供」となって神に食べられる、という運命を定めることにならないだろうか。その人は穀物のように枯死して食物として神に食べられ、それで力を得て「育てる神」は新たな穀物を育てるのである。「育てる神」とは「太陽女神」のことに他ならない。植物であっても樹木は食べるには向かないものが多い。実が食べられるものもあるが、食べられないものもある。それよりも樹木はそれ自体が大きく成長するものであるし、加工して梯子を作ることもできる。そのため、樹木は「天と地を繋ぐ梯子」としての役割を割り振られ、祭祀者であるシャーマンは「天の神々と人を繋ぐ者」でもあるので、樹木の化身と考えられたのではないだろうか。日本神話にも高御産巣日神という樹木神がおり、この神は太陽女神である天照大御神よりも上位の神とされている。中国神話では、大洪水の際に、瓢箪の船に乗って天まで到達したと言われる伏羲が、蔓性の植物から発展して祭祀者兼樹木神へと変遷したのではないだろうか。また、太陽にも到達するような上位の植物神を炎帝とすれば、炎帝も農業の豊穣のための祭祀者兼樹木神といえる。とすれば、図4の巨人は「上位の植物神」であって、人間であれば神と人とを繋ぐ上位のシャーマンに相当する神であり、伏羲あるいは炎帝神農の前身となる巨人であると考える。天の神で「星神」も兼ねるのであれば、北斗七星でもある伏羲がこの巨人の名としては相応しいようにも感じる。この巨人が後世、天候神と一体化した祭祀者(天候神の操縦者)である伏羲と、農業に関する職能神である炎帝神農に別れたものと考える。大汶口文化の時代には、この2つはまだ別れていなかったのだろう。

また、「天を支える巨人」である点は盤古としての性質も備えた巨人であった、と考える。伝承では、盤古が亡くなった後に、その体から山に化生した部分もある、とされている。よって、図1,2の「山」は盤古の体の一部が変化したものなのである。そして、図1,2と図4を見比べた場合、図4の方が増えている紋様があることが分かる。いわゆる「雲」と呼ばれている部分である。

管理人は、これを「雲」でもあるし、「鳥」でもあるし、「角」でもあると考える。また「月」とも見なせる場合もあるかもしれないと思う。これらはともかく、盤古の「首」から発生したもので、そのため盤古の体である「山」よりも高い位置にあるのではないだろうか。炎帝神農と同一のものと考えられる蚩尤は倒された時に首を切り落とされた、とされる。

盤古型巨人の一部は、死して樹木に化生した、とも言われており、それを扶桑のような「巨大樹」とすれば、三足烏はその頂点に留まっている鳥であるし、また太陽を背に乗せて飛ぶ鳥として現されることもあるので、巨人と太陽の間に存在する神霊としては「三足烏」が一番適すように思うのである。

しかし、これはまた「雲」でも良いのではないか、と思う。古来より三足烏が仕えている西王母は織物に関連づけられていることが多い。おそらく、古代のいずれかの時期、いずれかの地域で、「雲は西王母の織物である」という考えがあったのではないか、と思う。雲は太陽の下に拡がり、雨や雷をもたらすが、太陽はまたその合間から顔を出す。西王母の原型が太陽女神であったならば、天候を支配する西王母は、その織物を雲となして、天候を操っていたかもしれないと思う。そして、その場合雲は、三足烏を兼ねていたとしても不思議ではないと考える。三足烏は人々と太陽である原西王母との間にあって、人々に神の使いとして雨水をもたらしてくれる存在でもあったのではないだろうか。天から鳥神が舞い降りてきて、人々に様々なものを授けてくれる、という伝承は各地にある。

そして、死した盤古が蚩尤と「同じもの」であるすれば、その首は「饕餮」といえる。良渚分化の玉鉞の神人面は頭に羽毛状の冠のようなものを被ってるが、これは大汶口文化では角状のものに描かれ、より後の「饕餮紋」に近いもののようになっているように思う。しかし、玉鉞に掘られ、「男系の王権の象徴」とされている点は良渚分化と共通しているように思う。そして、これが「角」であって、頭上に太陽が存在しなくても神人面に属するものとして存在するのであれば、日雲山像の山の上にあるものは、「山の角」でも良いように思う。「山」を「世界樹」とすれば、「世界樹の一部」でも構わないと考える。イラン神話では、世界樹のことを「雄牛の角」と呼ぶ。

これを「月」と考えた場合には、盤古が樹木神であることを併せて考えると「月の桂の木」である、ともいえる。また伏羲に近い性質の盤古型巨人に「太母女神の夫」の役割が割り振られていた場合、月が太陽の配偶者であるという思想は各地にみられる。日本神話にもそのような思想は窺える。また、月を鳥に見たてる神話は、中国では乏しいが、世界各地で見られるのではないだろうか。西欧では有角動物の角を月や豊穣の象徴とする神話的思想もあるように思う。

よって、管理人は、この「雲状」の図像は、大汶口文化の人々は、特に母系の文化であった初期には三足烏であり、雲でもあった可能性が高いと考えるけれども、時代が下って地域や、伝播した先の別の文化では角とみなされたこともあるものと思う。そして、神話的には、特定のものに性質が固定されてしまう、というよりも、雲・鳥・月・角等が複合的に合成された性質を持つものであり、時代や地域によって、どこの概念に重点を置くのかが微妙に異なってくるものでもあると思う。三足烏の起源としても重要な図像と考える。

また図2の中央の巨大な人型のような図に、ヒョウタン型の紋様が2つついている図は、「伏羲」のことであると思う。単独で「巨人」として現された時の図ではないだろうか。

参考文献[編集]

- 大汶口陶尊符号正析——揭示四千多年前祖先的奇思妙想、搜狐号、20-03-17 16:11

- 大汶口文化(B.C.4300~B.C.2400)、好古齋、小林松篁氏

- 大汶口文化中晚期 玉鉞、故宮OPEN DATA、国立故宮博物院

関連項目[編集]

外部リンク[編集]

参照[編集]

- ↑ 大汶口陶尊符号正析——揭示四千多年前祖先的奇思妙想、搜狐号、20-03-17 16:11

- ↑ 大汶口文化(B.C.4300~B.C.2400)、好古齋、小林松篁氏

- ↑ 大汶口文化中晚期 玉鉞、故宮OPEN DATA、国立故宮博物院

- ↑ 考古学用語、太陽神石刻

- ↑ 良渚文化博物館、好古斎、小林松篁(最終閲覧日:22-12-05)