メヒト

| 初期王朝時代 | |

| 新王国時代 | |

ドイツ語版wikipedia: Mehit |

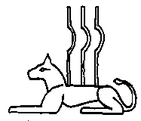

メヒト(Mehit or Mehyt) は古代エジプトの女神である。初期王朝時代(紀元前3100年頃 - 2686年頃)には、この女神は背中から突出している3本の曲がった棒を持つ横たわった雌ライオンとして描かれていた。新王国時代(紀元前1570年頃 - 1070年頃)から、メヒトはアテフ冠を被る獅子頭の女性として描かれることとなった。この女神は主にヒエラコンポリスとティニスで信仰されていた。通常初期王朝時代には、女神の姿は上エジプトの葦の神殿の図と共に、多数の印章と象牙製品に描かれている。[1][2]

この女神の役割は、完全に明かにされているわけではないが、聖なる場所に関連した守護女神であると考えられている。

2014年2月追加記載分

メヒトはティニスで信仰されていた狩猟の神アンフル[3]の妻である。いくつかの文献の中で、アンフルはヌビアでメヒトを探し出して、妻としてエジプトに連れてくるという神話が語られている。この神話は「遠く離れた者を連れ帰る」ということを意味する「アンフル」という名前が元となっている。

最近の文献ではこの物語をラーの目の神話における「遠く離れた女神」の話と同一視している。ラーが生み出した複数の女神が父であるラーから逃げ出したため、ラーは女神を連れ戻すために一柱の神を送った。[4]アンフルとメヒトによるバージョンでは、アンフルはシューに相当し、メヒトはシューの姉妹かつ妻であるハトホル-テフヌトに相当する。シューとテフヌトは、時々太陽と月とされたので、メヒトは満月として現されたこともあった。メヒトが相応しい場所へ戻ることは、月の象徴でありかつ神が定めた宇宙の秩序の象徴でもあるホルスの目が回復することを意味している。[5][6]

ジェラルディーン・ピンチは「遠く離れた女神」の神話は、ヌビアの荒涼とした砂漠の擬人化であり、「ラーの目」に関する複合神話に吸収されたものかもしれないと述べている。[6]トビー・ウィルキンソンは初期王朝時代には、メヒトは聖なる場所に関する守護女神であったのであろうと述べている。[1]

私的解説

獅子頭で示されることがあること、ヒエログリフで名前の「m」の部分が蛇で描かれていること、「アアルの野」を象徴する葦と共に描かれることから、本来は冥界と現世の境界を守る女神であったことが窺える。現世において、アアルの野に通じる「葦の神殿」を守る時は獅子として現され、異界におけるその本体は蛇であったことが示唆されるのではないだろうか。

葦と蛇女神といえば、下エジプトの守護神ウアジェトが有名である。おそらく、メヒトの本来の性質はウアジェトと類似したものではなかったかと考える。メヒトを示すヒエログリフの「m」の部分は「蛇」で現され、これは月神であるミン神の「m」の表記と共通である。よって、メヒト女神の名には月の蛇神としての性質が含まれていると考える。また、「メヒト」を示すヒエログリフ全体からは、「食料をもたらし、運命を定める葦原の蛇女神」という意味が読み取れそうである。

エジプトにおける「獅子頭」の女神の役割であるが、例えばセクメト女神のように、頭上に太陽円盤を抱く女神も存在する。ミトラス教におけるアイオーンの像のように、太陽信仰が獅子と結びつけられる例があるが、古代エジプトではどうだったのであろうか、ということになる。この点については、地中海周辺地域の古い信仰を残しているインドのヴェーダ神話における原人プルシャについての記述が、非常に参考になり得るであろう。

彼の精神は月であり、両目は太陽であり、息は風である。(英語版wikipedia:Purushaより)

要するに、たとえそこに太陽があったとしても、その内側は「月」だという思想である。そうすると、太陽神も結局は月神だということになる。おそらく、エジプトにおける獅子頭の女神達は、太陽神としての性質を持っていても、その中身は月神だということなのであろう。そうすると、神話の中では本来の性質である「月神」としての姿を取ることもあるのだと思われる。

一方、神が本来ある場所からあちこちを移動する、という伝承は「太陽神」に関わるものが多い。かつて、太陽そのものが王権の象徴と考えられる古代社会で、それぞれに太陽信仰を持つ集団が複数集まって小共同体を形成する際に、都を一つに定めず、祭祀と政務を交替でそれぞれの本拠地で行うという習慣があり、太陽神は祭祀と政務を行う場所に移動すると考えられていた文化があったので、その神話的名残が移動あるいは逃走する太陽神の物語であると個人的には考える。この文化の場合の「太陽神」とは、太陽そのもののことであって、月が皮を被った太陽のことではない。

関連項目

獅子頭の女神

葦の原野

その他

参照

- ↑ 1.0 1.1 Toby A. H. Wilkinson: Early Dynastic Egypt, Routledge; (2001), ISBN 0415260116, p. 290

- ↑ 個人的注釈:「葦の神殿」というものが具体的にどのようなもので、どのような図なのかを調べたが自力では見つけられなかった。古代エジプトにおいて、「葦の原野(アアル)」とは「天国」の概念に近い来世(いわゆる「楽園」)であり、永遠の場所である。また、古代エジプトの人々は小枝や葦で編んで造った住居を使用していたようであるので、「葦の神殿」とは「永遠性」とか「安楽性」を示す聖なる場所であり、アアルと霊的に繋がり得る場所として考えられていたのではないだろうかと思う。

参考サイト:エジプト建築 - ↑ 別名をオヌリスともいう。

- ↑ ラーの最初の息子・シューとテフヌトが旅に出て帰って来ずに彼が心配していると、ようやく二人が帰って来たのでラーは涙を流し、その涙から最初の人間が生まれたといわれる。(日本語版wikipedia:ラーより)

- ↑ この場合の「ホルスの目(ラーの目)」とは、ホルスの左目に相当する「月の目」のことで、ジェラルディーン・ピンチは「月が行方不明になって戻ってきたこと」を指してこのように述べているのであろう。

- ↑ 6.0 6.1 Pinch, Geraldine (2004). Egyptian Mythology: A Guide to the Gods, Goddesses, and Traditions of Ancient Egypt、「古代エジプト神話:伝統的な古代エジプトの神々」. Oxford University Press. pp. 71–73, 177