蛙の炎帝神農:甲骨文字

古代中国には、伝説上の理想的な君主として三皇五帝(さんこうごてい)というものが存在したといわれている。この内、三皇は神、五帝は聖人としての性格を持つとされていた。

彼らの名前には様々な説があるのだが、その内に伏羲(ふっき)・女カ(じょか)・神農(しんのう)というものがある。伏羲と女カは夫婦とされ、下半身が蛇の姿で現される。要するに、蛇トーテムの神といえる。また、伏羲(ふっき)は家畜の飼育、漁撈法、狩り等の神とされており、この神を信仰していた人々が、牧畜、漁撈、狩り等に携わって生活していたことが示唆される。

神農は人々に農業を教えた神と言われており、農耕民の神であったことが分かる。淮南子に、「古代の人は、(手当たり次第に)野草、水、木の実、ドブガイ・タニシなど貝類を摂ったので、時に病気になったり毒に当ったりと多く苦しめられた。このため神農は、民衆に五穀を栽培することや適切な土地を判断すること(農耕)、あらゆる植物を吟味して民衆に食用と毒草の違い(医療)を教えた。このとき多くの植物をたべたので神農は1日に70回も中毒した。」と書かれている。そのため、神農は農業と医薬を司る神とされている。

また、神農の体は透き通っており、内臓が外からはっきり見えたとされている。そのため、毒を飲んで内臓に影響が出ると、その部分がはっきりと分かったという。そして、最後には多くの毒草を服したために、体に毒素が溜まって亡くなったと言われている。

「炎帝」とは中国太古の伝説的な帝王のことで、もともと南方に位置し夏の季節をつかさどる観念的な神格であったと考えられる、とのことである。姓は姜(きよう)、農具を発明して穀物を植えることを人々に教えとされており、いずれも農業神であることから漢代(前206年~25年)に神農と習合して同一視されるようになったとされている。

古代中国における農耕の起源は長江流域にあり、稲作の起源は少なくとも紀元前12000年に遡ることができる。紀元前14000年~12000年頃の遺跡からは野生種か栽培種かははっきりしないが、稲モミが発見されており、おそらく長江流域が世界最古の「農耕文化の発生地」といえるであろう。とすると、「人類に農耕を教えた」とされる炎帝神農の起源は、少なくとも紀元前12000前にまで遡ることができると考えられるのである。黄河流域では仰韶文化(紀元前5000年~前3000年)の時代になっても米よりも粟が栽培の主体であって、半農半牧畜の生活を行っていたから、炎帝と神農が、元々同じ神であっても、あるいは別の神々であったとしても、その起源は農耕主体の文化を有していた長江文明にあったといえる。ただし、中国全体の神として三皇五帝として纏められる過程では、黄河文明の影響も当然受けたであろう。

目次

炎帝について

「火」や「炎」という文字は「目」という象形から派生した文字である。その点からも「炎帝」とは、「目の帝」ということで、目を重要視する長江文明より派生した神であることが覗える。古代中国は「祖神としての太陽神信仰」が非常に盛んであったこと、「炎帝」という名そのものからもこの神が「目」を強調した太陽神であることが示唆されている。

炎帝は「南方に位置し夏の季節をつかさどる観念的な神格」であったとされているようだが、長江文明においては、植物を育てる暖かい南風をもたらす太陽神の国の門が「南天」に存在するとされていたと思われ、その思想が巴蜀文字の「南」に現されている。炎帝の起源は「南天に位置すると考えられていた夏をもたらす南風の国の神(すなわち「天の国の太陽神」)」であったのではないだろうか。「炎」という文字は「目」という文字から派生しており、長江文明においては「目」とは女性指し、神としては西王母を指す言葉であったと考えられるため、「炎」という文字は起源的に「女性形」の文字といえる。いわゆる「炎帝」とは、女性の神であったと思われるのである。そして、長江文明を受け継いだ巴蜀文化においては、「目」で強調されるのは「西王母」であったと考えられるため、「炎帝」とは「西王母」のことと考えられる。

「帝」という言葉そのものは、殷人が使用したものとされており、使用されていた時代的には「皇」よりも新しい概念の文字であると思われる。「炎帝」の内の「帝」という文字には黄河文明の影響がみられるが、本来の「炎帝」は「皇」、すなわち「太陽の王」と呼ぶに相応しい「南天」の神格を有していた女神であったのであろう。

神農について

神農は医療と農耕の神であるが、何故「医療」と「農耕」の神を兼ねるかというと、古代中国では薬の原料として主に植物を用いていたため、「植物に含まれる物質が人体に引き起こす作用を知る神」と「植物(穀物や野菜)を育てる神」が、「植物全般に関わる神」として崇められていたことによるのだと思われる。穀物、野菜、薬草などの生育から収穫、作用までを司るのがこの神であったが、そもそも植物の発芽と生育を行うとされていた「南風」が「南天」から吹いてくると考えられていたのであるから、神農はこの「風」をも司る神、すなわち「太陽神」であって、炎帝と本来「同じもの」であったと考えられる。

また、西王母には「不老不死の薬を持つ女神」という伝承があり、西王母にも医療神的側面があるため、西王母と神農がそもそも「同じ女神」であったのだとしても不思議はないのである。しかし、古代中国において、黄河流域では長江流域とは似て「非」なる西王母(あるいは神農)信仰があったと思われる。両者の思想の最大の違いは「西」という文字に現れているように思う。

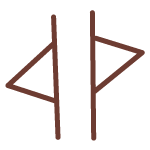

- 「西」を示す文字

図1は巴蜀文字の「西」、図2は甲骨文字の「西」である。いずれも「太陽の陽気が西に沈む様」を現しているが、巴蜀文字の場合、「いったん地平に収束した陽気が反対側に吹き出して広がっている図」となっている。ところが甲骨文字では「陽気は収束してそれで終わる図」となっており、それは人の一生に例えれば「終わり」、すなわち「死」ということになる。

要するに巴蜀文字の思想においては、日は沈みまた昇る、という一日の循環、あるいは四季の循環が根本にあって、「自然の循環の思想」を元にした文字となっているが、甲骨文字すなわち黄河文明の思想では、祖神としての太陽神を擬人化しすぎており、「太陽そのものが一日の最後に死ぬ」という思想へと変化しているのである。そのため、太陽神が変化した神である炎帝神農は最後には死んだ、とされているのであろう。

そして、黄河文明的な「西王母信仰」は、「生み出す母神」としての西王母ではなく、「非業の死を司る女神(死神)」としての側面が強いのである。「死を司る女神」であるから、彼女の好意を得られれば「永遠の生を得ることができる」、すなわち「不老不死」となることができるとされていたようである。これはある意味、古代エジプトにおける「狩人のパレット」における思想と類似しているようである。

古代エジプトにおいては、人の生死を司るものが、「母なる太母」である獅子神であって、人(特に戦士)は彼女から生まれるが、やがて年老いて女神の寵愛を受けることが出来なくなれば、女神に狩られて死ぬのである。一方の、黄河文明においては、西王母そのものが「人のすがたで豹の尾、虎の歯で、よく唸る。」とされており、女神がネコ科の猛獣の姿で現される点も、古代エジプトと共通している。これは長江文明において、虎はあくまでも「西王母の使い」と考えられたいた点とは異なる思想である。そして黄河文明では、時代が下ると西王母のトーテムは「蛇」へと変更とされている。要するに洋の東西を問わず、「死を司る女神」として、猛獣の姿で現される「西王母」はトーテムが「蛇」なのである。そして、黄河文明における西王母は、「死神」ではあっても、「太陽神」としての性質は希薄である。

黄河文明における「西」という文字は「太陽が沈んで消滅していく」という図であるので、おそらく「死神」としての西王母は「死んだ太陽神」としての意味合いが強いのであろう。しかし、西王母発祥の地における巴蜀文化においては「太陽の陽気は西に沈んで、またその先に広がっていくもの」なのであり、巴蜀の手像からみても、女神は安産等を求められる豊穣の女神であったことが分かる。おそらく、長江文明の農業における豊穣の女神信仰が、黄河文明に及び、北方の遊牧民の文化と習合していく過程で、

- 豊穣の太陽女神 → 死に行く太陽神(蛇神に食べられる蛙神) → 本来の蛙神が、死神である蛇女神に(食べられて)習合し、いわゆる「西王母」となる

という変遷があったのであろう。

農耕神としての性質が強い炎帝神農と本来の西王母に対して、三皇のうち、残る伏羲と女カは夫婦とされ、しかも伏羲は狩りと漁労の神とされているため、この2神(特に伏羲は)は遊牧民系の神の性質が強いものと思われる。妻の女カの方は、農業神としての性質も持つとされているため、牧畜と農業が共存していた黄河文明においては、遊牧民系の神である男系の神・伏羲と、農業系かつ母系の女神である女カを夫婦として祀ることで、それぞれの文化の共存と習合が計られたのではないだろうか。この2神は「蛇」として現されることから、その際に、農業の女神であった蛙女神は、蛇女神へと置き換えられ、本来の蛙女神は「食料として殺される神(すなわち殺されて、黄泉の国の神となる存在)」へと置き換えられたのだと思われる。

黄河文明において、女性と男性の内、どちらが「太陽」で、どちらが「月」であったかは難しい問題であると感じる。おそらく、母系が優位な時代には、蛇女神が太陽神、男性は月であり、男系が優位になると蛇男神が太陽神、女性が月へと入れ替わったのであろう。それはおそらく、「主」たるものが「太陽」であり、「従」たるものが「月」であるという思想もあったからだと思われる。こうして、古代中国では女性のトーテムが月であり、かつ「死神である西王母」であるという神話が形成されていったのであろう。

仰韶文化における西王母信仰

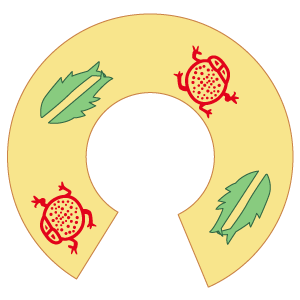

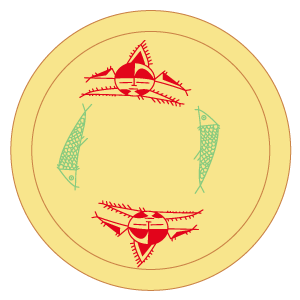

仰韶文化に属する臨潼姜寨(きょうさい)遺跡(紀元前5000~4000年)からは、蛙と2匹の魚が対になった彩陶が出土している(図3)。これは巴蜀印円の「太陽鳥(蛙)と2匹の魚」の図に対応しており、蛙が太陽神であると共に「目」を象徴する神であり、魚が月神であると共に「耳」を象徴する神である、という思想が仰韶文化の時代には黄河流域まで拡がっていたことを示している。

古蜀文化における「太陽鳥(蛙)と2匹の魚」は、太陽神を祖神とする古蜀の人々にとっては「皇とそれを支える2人の王」の象徴でもあった。しかし、仰韶文化においては、この神々を描いた彩陶が、幼い子供の遺骸を納めた甕棺の蓋に使用されているのである。幼い子供が成長せずに亡くなることは、人生において変則的な一種の「非業の死」ともいえる状態といえよう。有史の時代の「西王母」が「非業の死を司る神」とされていたとすると、その原型は「非業の死」を遂げた幼い子供の魂の守護者、あるいはその魂を「受け取る神」としての「西王母」と考えられ、それは仰韶文化の時代の黄河文明に既に発生していたのである。甲骨文字における「西」の文字が「死に行く陽気」を示しているのであれば、黄河文明の太陽は「死に行く神」でもあり「死者の神」でもあったのであろう。

同様に甕棺の蓋の文様に用いられた文様に図5がある。こちらは魚と人面を持つ魚様の生物が描かれている。人面を持つ魚様の生物は「人面魚文」と呼ばれているが、これはおそらく「おたまじゃくし」のことなのであろう。蛙になる前の手足が生えだした頃の姿を現したものと思われる。この「おたまじゃくし」の文様には図6のように「角」が生えたものもみられるようである。こちらの文様も意味するところは図3とほぼ同様であったと思われる。仰韶文化は半農・半牧畜の文化で、作物は粟、家畜は豚が主体であったようである。甲骨文字が示す通り「豚」という文字は「月」でもあり「肉」でもあり、「家」の屋根の下に居るものでもあったと思われる。おそらくこのような思想は黄河文明が起源なのであろう。しかし、仰韶文化の遺跡からは牛や羊の骨も、数は多くないが出土していたようであるので、「食料としての有角獣信仰」が生じ始めており、「おたまじゃくし」の持つ「角」はそのことを示しているのかもしれないと思う。仰韶文化は、母系社会であったと考えられているが、社会には階級が生じ始めてもいた。また、「青龍と白虎」が現された墳墓が発見されており、東の「生み出す神である青龍」と、西の「死神(西王母)である白虎」の概念もまた生じており、遼河文明起源の龍神信仰と、長江文明起源の白虎(西王母)信仰が融合して、本来の概念は異なる独自の形で信仰されていたことも分かる。これが後の中国の「四神」というものへと更に発展していくのである。そして、仰韶文化の集落は環濠で囲まれており、そこに住む人々が侵略者の脅威に常にさらされていた。

北首嶺遺跡の晩期(紀元前4080年~3790年)からは、埋葬された頭蓋骨の無い遺体や頭骨のみの遺体が発見されており、いわゆる「首狩り」の風習があったことが覗える。また、この時代から中国特有の武器である「戈」が登場している。

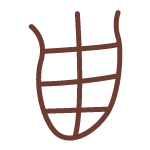

仰韶文化の末期にあたる馬家窯文化(ばかようぶんか)(紀元前3300年~前2000年)においても蛙の神像は認められるが、その姿は半人半蛙様であったりして、抽象化と、想像上の生物的な姿が目立つように思われる。また、馬家窯文化においては、魚神との組み合わせの姿で現されることも乏しくなっているようである。そして、半人半蛙像と考えられるものの中には、骨組みのみの骸骨様のものがみられるようになっている。古代中国の伝承では、炎帝神農は「体が透き通っていた」とされていることから、このように「体の内部構造が透けて見える神」というものが、この時代にすでに登場し、後の炎帝神農に発展していったのではないかと思われる。炎帝神農は「民衆のために毒草を食べ続けて死んだ神」とされているため、「人々のために死ぬ神」としての神話もすでにこの時代には生じていたのではないだろうか。また、馬家窯文化からは図8のように「首の無い半人半蛙紋」を描いた壷が出土しており、蛙神が「犠牲となって首を狩られる神」である、という思想も生じていたようである。蛙の太陽神は、西に沈んで自然に死ぬだけに留まらず、積極的に首を狩って殺すべき神とされているのである。

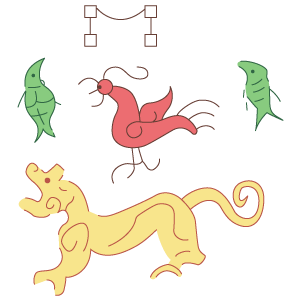

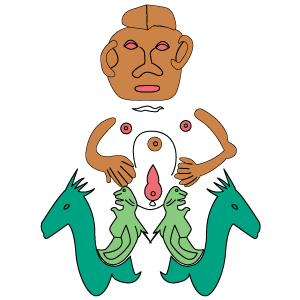

そして、馬家窯文化からは新たに図9のように、奇妙な神人を描いた壷も出土している。この神人は髭を持ち、男性的であるが、女陰が強調されており、その点では女性的である。そしてその下半身には足ではなく、タツノオトシゴ状の生物と龍がついている。龍は架空状の生物であるが、蛇信仰の延長上の神であり、これは明かに遼河文明の影響であると思われる。また、この神人は瞼が二重になっており、モンゴロイドというよりは白人的な身体的特徴を有しているようである。この神は一種の「両性具有」な神といえる。インドから西では、「両性具有」の神は「男根を持った女神」的な姿で現されるが、こちらは「女陰を持った男神」として描かれているようである。そして、口をポカンと開けているのが特徴といえる。また、手の指の数も6~7本と多いようである。

古代中国において、下半身が蛇で現される神は伏羲と女カであり、彼らは下半身が互いに絡まり合った1対の夫婦神とされている。下半身が絡まり合って互いに離れられない姿は、一種の「両性具有」的な表現ともいえ、彼らの原型はこの馬家窯文化の神人ではなかったかと思われる。元々は「女陰を持つ男性神」とされていたものが、その不自然な形態から、時代が下ると1対の「離れられない男女神」へと変更されたものだと思われる。神話上、伏羲と女カは羌族の神と対立して戦ったとされており、馬家窯文化を形成した人々も羌族と戦ったのではないだろうか。蛙の太陽女神を擁する羌族と戦い、羌族と羌族の擁する女神の首を狩る、という思想が馬家窯文化からはかいま見える気がする。彼らにとって、羌族の神は「死ぬべき神」なのである。そこには、仰韶文化の古い時代にはまだ片鱗が残されていた、蛙神と2匹の魚神に対する信仰はもはや消え失せており、かわって遼河文明的な両性具有神と龍神に対する信仰が顕著に台頭してきているのである。そして、馬家窯文化とほぼ同時代、あるいはやや下った時代に興った龍山文化(紀元前3000年頃~前2000年頃)では、社会は父権制に移行し、階級制が明確になってくるのである。

男性の姿を持ちながら、女性器を持つような人が、実際に存在するとすれば、それは「奇形」といえる。形態的な半陰陽は、遺伝子の異常、あるいは胎児が発生する過程で、ホルモン等の異常により、男性生殖器が正常に形成されなかった等の理由が考えられる。このような人はごく希に存在する。この神人の像のように、多指症というものも希にはある奇形である。現代的には、このような病態は機能的かつ形態的に可能な限り治療の対象となるものであるが、もしかしたら古代の人々の中には、このように「希にしか現れない形態を持つ人」に神秘性を見いだす人もいたのかもしれないと思う。特に玉を珍重していた人々は、「珍しいもの」を重要視する人々でもあったと思うので、「珍しい形態で生まれた人」も同様に重要視した可能性があると考える。そして、もしかしたら、このような考えが、「通常ではない出生をした人には超常的な神的力が宿る」という思想へと発展していったのかもしれない、とも思うのである。そして、この両性具有の神人が、男系社会の古代中国の祖神というのであれば、この神人こそが「黄帝」の原型なのではないだろうか。

日本神話に与えた影響

古事記によると、三貴子のうち、天照大神はイザナギの左目から、月読命は右目から、須佐之男は鼻から生まれたとされている。しかし、古代中国において、「目」とはそもそも「女性」の象徴であり、特に長江文明では「西王母」のトーテムとして重要な器官であった。神話的に「目から子供が生まれる」というのは、「女神から子供が生まれる」という比喩的表現ともいえる。そう考えると「目」とは「女陰」の象徴でもあるのだが、イザナギは男神である。要するに、イザナギとは「女陰を持っている男神」として現されており、その姿は馬家窯文化の神人像と一致する。おそらく、馬家窯文化の神人は、イザナギの原型でもあるのであろう。この神人は遼河文明から派生したものと思われるが、満州南部で興った遼河文明は、地理的にも朝鮮半島、二本に近く、その信仰概念は日本にも及んでいても不思議ではないと思われる。実際、遼河文明由来であって、ヒスイを太陽に関連あるものとするヒスイ信仰や勾玉に対する信仰は、古代日本にも及んでいる。

そのように考えると、馬家窯文化の下半身が龍である神人は、四神の概念においては「青龍」、三皇の概念においては「伏羲」、日本神話においては「イザナギ」ということになる。イザナギには、伏羲と同様妻がいるとはされているが、彼は単独でも子供を生むことができる「両性具有神」である。

そして、そのように考えると、イザナギの妻であるイザナミとは、「女カ」に相当することになる。イザナ「ミ」という言葉からも、この女神のトーテムが「蛇」であることが示唆されている。彼女は「死すべき女神」であるが、彼女自身が人の命を奪う「死神」でもある。「死すべき女神」であり、かつ「人の死を司る女神」という点では、イザナミは黄河文明的な「西王母」といえる。(そして、現代の中国では西王母のトーテムは「蛇」とされているように思う。)黄河文明的な「西王母」ということは、イザナミ自身が、「東の青龍」に対する「西の白虎」であることも示している。このように東西の神を併せて祀る習慣が、仰韶文化の早い時期に登場していたことはすでに述べたが、日本のイザナギ・イザナミ神話は、伏羲と女カというよりは、仰韶文化の時代の「両性具有神」と「青龍・白虎信仰」に影響を受けていたことと思われる。その神話では、「東の父神」が生み出す神であり、「西の母神」は自らが死ぬと共に、人の命をも奪う荒ぶる死神でもあるとされているのである。

しかし、三貴子の長女とされる天照大神は、稲を作り、織物を織る神であって、こちらは長江文明的な農業神としての太陽女神(西王母)の性格を強く残している神である。また、天照大神、月読命、須佐之男と、一柱の女神と、二柱の男神という構成も、長江文明的といえる。要するに、日本の神話は、黄河・遼河文明的な神々が「親神」の位置におかれ、長江文明的な神々が「三貴子」という形で纏められているようである。これは、一見すれば、黄河文明的な神々が上位に来る構成のように思えるが、神話上重要で、かつ現実的に広く祀られているのは三貴子(特に天照大神と須佐之男)であり、神話と現実の信仰との間にはやや乖離があるようである。

黄河文明的な太母であるイザナミは「死ぬ神」であり、人を取り殺す「死神」でもある。西欧の神話と比較した場合、「死ぬ神」である点はニンリルに近い性質であると思われるが、怒りのあまり人の命を奪う「死神」としては、古代エジプトにおける獅子頭女神群やメソポタミアのイナンナに類する神といえよう。

中国においては、長江文明の神々が、黄河流域に広まり、北方の遼河文明との混血習合を経て、現代にまで伝わっているような「西王母像」が形成されており、起源的には長江文明の太陽女神信仰の方が古いように思われる。しかし、古代日本においては、歴史の古いはずの神々の方が「子神」として編成されている。この理由の一つには、おそらく、地理的要因により、遼河文明的な信仰が先に日本列島に到来しており、稲作を中心とした長江文明的な思想の方が、日本においては後発であることも関係しているのではないのだろうか。

朝鮮半島や日本には、いわゆる「姥捨伝説」というものが存在し、その内容の骨格は「年老いた人を山野に遺棄する習慣があったが、それが禁止された」というものである。年老いた人を遺棄する風習は、生活に移動を要する遊牧民的なものといえるが、それを禁じる思想は定住して農耕を行う農耕民の文化といえる。これはかつて中国東北部や朝鮮半島には、遊牧民的な「遺棄」の思想が存在したが、それが長江文明に由来する農耕民族の北上により、禁じられたことが伝承として残されているのではないだろうか。この伝承からみても、北東アジアや日本では、長江文明的な思想の方が、後発であったことが分かる。

現代的な「天照大神」は「皇祖神」とされて、「王権の象徴」のように見なされることが多いように感じるが、その本来の性質は良好文明に由来する豊穣の太陽女神であったのであろう。

関連項目

外部リンク

Wikipedia

- 古代エジプト

- メソポタミア

- イナンナ

- 黄河文明

- 羌

- 仰韶文化

- 馬家窯文化

- 龍山文化

- 甲骨文字

- 三皇五帝

- 女カ

- 淮南子

- 神農

- 西王母

- 青龍

- 長江文明

- 白虎

- 伏羲

- 龍山文化

- 遼河文明

- 古事記

- イザナギ

- イザナミ

- 三貴子

- 天照大神

- ツクヨミ

- スサノオ

- ヒスイ

Wikipedia以外

ページ

- 前ページ:目から派生した文字:甲骨文字