リングと太陽の鳥

古代世界には太陽信仰と結びついて、いわゆる「輪(リング)」が神の象徴として用いられているため、時代毎にその概念がどのように変遷しているのかについて考察を試みたい。

目次

[非表示]古代エジプト

魚型パレット

ナカダI期(紀元前4400~3500年)より、神話的装飾を施した魚型パレットが出土している。パレットの中央には円環が描かれ「環」がなにがしかの神話的要素を持つ思想があったことが推察される。

シェン・リング

古代エジプトにおいては「シェン・リング」という輪が

- 太陽神等の永続性(ひいては彼らが保護する王権の永続性)

- 季節の循環の秩序と連続性

を象徴する「輪」としてエジプト第3王朝(紀元前2686年頃~2613年頃)の頃より使用されていた。

ヒッタイト

「太陽と月」を現すのに「月」を象徴する有角獣の角の上に太陽を描くのは古代イラン、メソポタミア等、広い範囲で見られる表現方法である。古代メソポタミアにおいては「有角獣」のトーテムとしては山羊が主流であったが、例えば古代エジプトでは平たい角を持つ羊頭のクヌム神のように「羊」をトーテムとする地方もあった。また、牛や鹿が有角トーテムの対象となる場合もあった。

ヒッタイトの壁画(紀元前1000年~900年)において「太陽と月」を現す絵文字の内「月」を示す部分は有角獣で示されている。その上に太陽を示す象形があるのだが、その部分は「楕円形の中に2つのシェン・リング」として表現されており、古代エジプトにおける太陽信仰の影響がヒッタイトに及んでいたことを示している。また、逆にいえばヒッタイトにおいて「シェン・リング」が太陽の象徴とされているということは、古代エジプトにおいても同様であったであろう、ということが示唆される。エジプトの太陽神ホルスのヒエログリフは「人頭」で現されることがあり、かつその両目は「太陽と月」であったと言われている。ということは、ヒッタイトにも同様の思想があり「シェン・リング」は太陽神の「両目」であって、その周囲の環は「太陽神の頭」を示しているということも推察される。ヒッタイトにおける「太陽神」はヘバト女神であり、彼女は「翼の生えた太陽帽」を被った姿で現されることもある。

ヒッタイトにおける太陽神

古代エジプトにおいて「シェン・リング」は季節の循環の永続性を示す「象徴」であり、それは農業生産と関連があったものと思われる。古代エジプトにおける農業はナイル川の定期的な増水が円滑に繰り返されてこそ安定するものであったからである。では、ヒッタイトにおいて「季節の循環」がどのように重要視されていたのか、ということになる。

古代のアナトリア半島は、世界でいち早く製鉄が開始された場所であり、紀元前18世紀には初期の製鉄が行われていた。製鉄には大量の熱と風が必要とされるが、古代においては人工的に風を起こす技術がまだ存在せず、風の供給は自然風に頼っていた。そのため、製鉄に必要な季節風が吹く時期に、正確に風が吹いてくれることこそが「製鉄の豊穣」のために必要とされたのである。こうして、古き時代の農業に立脚した「季節の循環」を司る太陽神は、鉄器時代初期に「製鉄の豊穣をもたらす神」としての性質を得、後の時代の鍛冶神へと変遷していくことになるのである。

ヘバト(Hebat)女神の名は「He-ba-t」となり、本来は「Ker-ber-t」という子音から発生した神と思われる。「K-B(P)-T」と共通した子音を持つ神に古代エジプトのレピト(Repit)女神がいる。レピト女神の子音は「Re-pi-t」であり、最初のRはKと交通性があるため「(K)R-P(P)-T」となるからである。要するに、ヒッタイトにおけるヘバト女神は

- 季節の循環を重要視する太陽女神

- それに伴って「シェン・リング」で象徴される女神

であることが特徴であり、この性質は古代エジプトにおける「蛙の太陽神群」と共通したものとなっているのである。ただし、その重要性は「農耕に関する季節の循環の神」ではなく「製鉄に関する季節の循環の神」へと変化し、鉄器時代に相応しい神へと焼き直されている。

興味深いのは、ヘバトの夫であり、かつ天候神であるテシュブが「太陽」とみなされていたのか、それとも「月」とみなされていたのか、である。西洋では天候神を太陽神とみなす傾向が強いが、太陽女神と対になる「夫神」として「有角獣」で現される神は「月神」としての性質も有する。ヒッタイトの絵文字に見られる「太陽の下の有角獣」がヘバトの夫であるテシュブを示しているのであれば、この場合にはテシュブは「月神」としての性質を強く持つ神とされていたと言えるのではないだろうか。

アケメネス朝

- 太陽鳥比較図

紀元前550年にキュロス王が興したアケメネス朝は、宗教の自由が許される一方、上層部は主にゾロアスター教を信仰している国であった。そのため、ここで改めて太陽信仰と王権に関わる図を年代別に見てみることとしたい。

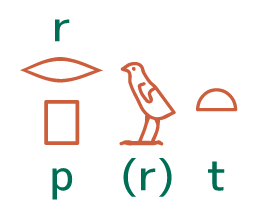

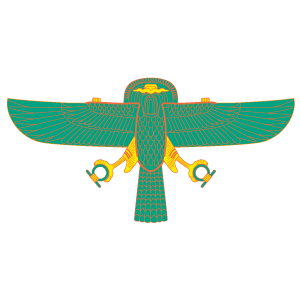

古代エジプトでは太陽神ホルスが信仰されていたが、その姿が図として示されるときには両足に「シェン・リング」を持つ姿で現されることがあった(図1)。また、古代エジプトで発見されたホルスのブローチにはクヌム神と同様「平たい角を持つ羊の角」が付加されており「太陽」を象徴するのに、猛禽類の姿だけでなく「羊」も「聖獣」としてみなされていたことがわかる。紀元前1254年には、すでに太陽神にはいろんな動物を組み合わせた「合成獣」の姿で現されるという慣習が存在していたのである。

図2は、ヒッタイトの壁画において、ヘバト女神が被っている「太陽帽」であり、翼を拡げた姿は図1のホルス像と似ており、またこの女神の目は「シェン・リング」として現されていた。また、ヒッタイトのヘバト女神の図は「蛇型の杖」を持つ図で現され、古代エジプトにおいて「蛙の太陽神」である「クク」や「フフ」と縁の深い「シェン・リング」を有しながら、その一方で「蛇」もこの女神の一部に内包されていることが分かる。

図3は図2よりも100年ほど時代が下ったアッシリアのアッシュール神の浮き彫りである。翼を拡げた太陽の中に弓を持った男性像が描かれ、太陽信仰の図像がメソポタミアではエジプトとはやや異なる形で発展したことが覗える。

これが更に数百年時代が下ったアケメネス朝の時代に入ると、アケメネス朝を興したキュロス王の王旗は翼を拡げた猛禽類が、単なる「環」を脚に持った図で描かれるようになっている。これはホルスのブローチの像に似ているが、「羊の角」や「シェン・リング」は有していない。また「王旗」であるので「季節の循環」を重視した神話的な象徴というよりは「太陽神の威光を背景とした王権の象徴」であり、かつ「環」には「王権の永遠性」という意味が強く含まれているのであろうと思われる。

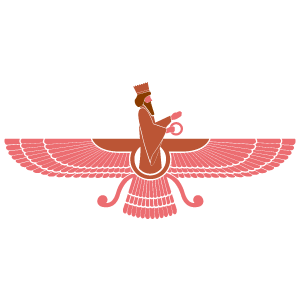

一方、ゾロアスター教の象徴「フラヴァハー」は、翼を拡げた太陽の中に「環」を持った男性像が描かれ、その表現はアッシリアのアッシュール神に似ている。この男性神像が持っている「環」も宗教的な「太陽の永遠性」の象徴であろう。このようにアケメネス朝の図像は、キュロス王の王旗には古代エジプトの影響、ゾロアスター教のフラヴァハーにはメソポタミアの影響がみられるが、季節の循環性を象徴する「シェン・リング」の思想は影を潜め、王権や神権を裏打ちする太陽神の「永遠性」のみを強調する考え方が強くなっているようである。

ガリア

ガリアとは古代においてケルト人の一派が居住した地域で、現在のフランス・ベルギー・スイスおよびオランダとドイツの一部にあたる。図6は紀元14年にパリで、セーヌ川を利用していた商人のギルドにより奉納された「船乗りの柱」に描かれた神々の内の一つの図像である。描かれた神々はローマの神が多いが、その中にガリアの神も混在している。

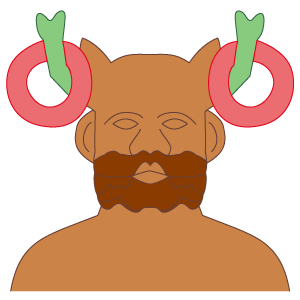

ケルヌンノス(Cernunnos)は有角獣の角を持つ人型で現される神で、頭の角は鹿角で描かれることもある。また、手には羊あるいは山羊の角とクロウ・クルワッハ(Crom Cruach)という蛇を持っている。要するに有角獣と蛇をトーテムに持つ神であり、豊穣や多産を司るようである。クロウ・クルワッハという蛇神は羊の角を持つとされており「月」を象徴する「角」を有していても「太陽神」とみなされていたようである。「有角神であり、かつ蛇をトーテムに持つ」という共通点があるため、おそらくケルヌンノスとクロウ・クルワッハはほぼ同じ性質の神であり、ケルヌンノスも太陽神であった可能性が高いと考える。

綴りから見ると、

- ケルヌンノス(Cernunnos)

- クロウ・クルワッハ(Crom Cruach)

は、いずれも

- コロン(Choron)

と共通の子音である「C-R-N」を持ち、同系統の神であることが分かる。コロン(Choron)は紀元前1300年前後のエジプト・パレスチナの神で、猛禽類の姿で描かれていた。しかし、古代の神々は複数の動物のトーテムを持つことが珍しくなく、紀元前1254年頃に作製された古代エジプトのホルスのブローチも羊の角を有していた。また、コロンには「蛇」を意味する「n」の子音が認められるため、コロン、ケルヌンノス、クロウ・クルワッハはいずれも

- 太陽(鳥)神であり、かつ有角神かつ蛇神

であるのだと思われる。いずれも豊穣の神であったと思われるが、特にクロウ・クルワッハは戦いや死の神とされており、神の怒りを避けるために多くの生贄が捧げられたようであるので、戦争や略奪における「豊穣の神」ではあっても、穏やかな性質の神ではなかったようである。

「船乗りの柱」に描かれたケルヌンノスは太陽神らしく、その角に「環」をかけている。この柱は商人が奉納したものであるので、商売の成功による豊穣や旅の安全を願ったものなのであろう。この柱に限ってのこの神の特徴は、生やしている角の先端が二股になっており、いずれかの動物に固有の角というわけではなくて、神の角そのものが何らかの神的な合成の産物といえそうな点であると思う。そして、ここまで時代が下ると「太陽神」は不定期な豊穣を扱っても、農業やそれに準ずる産業における「季節の循環」という規則正しさを求められる傾向は乏しくなってきており、農業というものの社会全体における重要性が低下してきていることが覗える。特にヨーロッパにおける「太陽神」は略奪と破壊の成功を求められる傾向が強く、古代のヨーロッパに住んでいた人々は堅実に食料を生産するよりも、破壊と略奪で富を蓄えることを良しとする文化を有していたことが分かる。

まとめ

以上より「環」というものはほぼどの時代にもトーテムの種類を問わず「太陽神」の象徴として使われていたことが分かる。

古代エジプトにおける「シェン・リング」は特殊な例であって、本来は農業にとって重要である「定期的な季節の循環サイクルの永続性」を象徴しており「蛙」形の神との関連性が深いものであった。しかし、これは時代が下るにつれて「王権の永遠性」の象徴として使われるようになり、神は「王権の保護者」ともみなされるようになったのである。まずここに第1の転換点がある。

「神」というものの性質に、

- 農業等に関する豊穣の神(トーテムは「蛙」):社会全体の秩序を重んじる思想

- 王権(あるいは特定の都市等)の保護者(トーテムは「蛇」):「支配する」ための支配者に有利な秩序を重んじる思想

という2重の性質が現れるようになり。「農業に関する豊穣の神」としては「蛙」のトーテムが重要視されたが「王権の保護者」としては「蛇」のトーテムが重要視され、ヘルモポリス神話におけるオグドアドのように蛙神と蛇神の並立という構図が生じることになったと思われる。

農業の収穫などに対して豊穣性を求める思想は、社会に「階級制」や「貧富の差」が生じる以前からの信仰であって、農業を中心とした共同体が全体の利益のために、共通した神を敬いつつ、共同で働き、全体に豊穣をもたらそう、という思想であるように思える。神を祀る神官階級や、共同体を纏める指導者的階級が存在したとしても、彼らの役目は「祀ること」や「指導者であること」に特化され、その特権を利用して「支配しようとする」性質は乏しかったのではないだろうか。また、このような社会構造は小規模な共同体に向くもので、大規模な国家の運営には向かないものといえる。

大規模な国家では、場所によって気候も地理条件も、そして場合によっては国民が話す言語も異なるため、それらを一つにまとめるためには、どうしてもある程度の強権的な「支配力」が必要とされるからである。古代エジプトにおいては、王(ファラオ)という国家全体を掌握する存在が登場し、自らの出身地だけでなく、最終的にはエジプト全体を支配下において国家を形成するに至っている。そして、エジプト全体に君臨するのは「王権を保護する神」とその代理人である「王(ファラオ)」とされたのである。しかし、その一方で古代エジプトは各地の豪族や貴族の力も強く、各地方の中心都市にはそれぞれに固有の神が祀られていて、都市の保護神であると共に、豪族や貴族達の権威の裏付けともなっていたと思われる。「王権を保護する神」といえども、その役割は「王権の保護者」に限定されていて「万能かつ全能の神」とは考えられておらず、王は統治のために各地の豪族や貴族の神、そして更に「庶民の神」ともいえる古くからの「農業共同体の神」にも敬意を払わなければならなかった。なぜなら、古くからの農業共同体の神が「ナイルの増水」を定期的に起こしてくれなければ、結局は王の権威も権力も危ういものとなるからである。

また、国家という枠組みが形成されれば、支配者には支配し収奪するだけでなく、国家を防衛する、という役割が課せられることになる。古代世界では大国が小国を侵略することもままあったが、国家にとって更に重大なことは、外敵の侵入をどのようにして防衛するのか、ということであった。古代中国においては、為政者は専制君主であったかもしれないが、その一方で「万里の長城」を築いて北方から騎馬民族が略奪のために南下してくることを防ぐための采配を振るうことが、彼らの重要な務めであった。また、西洋世界では古い時代から城壁で囲まれた都市が築かれ、有事の際には人々がそこに立て籠もることができるようになっていた。このような国家レベルでの大規模な土木工事の計画と実行や、防衛のための軍事力の整備を行うためにも、ある程度の支配権は必須であった。小規模な共同体では不可能なことも、大規模な国家では可能となることがあるからである。こうして「王を擁する階級社会」がある程度整備されてくると、王権者には収奪の権利だけでなく、支配者かつ指導者としての義務も生じてくるようになり、神々の姿もそれに併せて変貌させられていったように思われる。

ヒッタイトで鉄器の生産が始まると、神という存在には、以上の性質に加えて「鉄器の豊穣をもたらす神」という性質も付加されるようになった。これは産業や文明の発達に伴って、社会の中での職業が多様化された結果、神々がそれぞれの職能に応じても作り替えられていったことを示しているように思う。「シェン・リング」に象徴されるヒッタイトのヘバト女神は、本来「定期的な季節の循環サイクルの永続性」を象徴する神であったと思われるが、これが

- 王権の保護者としての蛇神

- 鉄器の産生に関する季節性をも象徴する神

へと変更され、その手には権威の象徴である「蛇の杖」が握られるようになったのである。

更に時代が下って、アケメネス朝が登場する時代になると、神や王権に関わる図像に登場する「環」には「王権や神権の永続性」の象徴という意味が強く込められるようになってきていると思われる。国家が大規模化して階級制度が発達し、階級による役割分担意識と職業の細分化が顕著になってくると、農業による豊穣性は重要ではあっても、それのみを重要視したのでは、国家は維持も運営もできなくなるからである。全てを纏める「王権」や「神権」の地位が安定化してこそ国家は安定することになるので、あらゆるもの全てを掌握する「全能性」や「万能性」が強く神に求められるようになる時代が到来したのではないだろうか。ゾロアスター教は、各地の神の構成を整理して一つにまとめ、頂点に君臨する「アフラ・マズダー」に強い万能性と全能性を持たせた宗教である。多くの神々が存在する、という点では多神教であるが「最高神が全能であり、かつ全てを決定する」という思想は、この神の代理人とされた王権者や神権者が現世における「神と同様の存在」であり、同様の権限を持つ、ということを主張しているに過ぎないともいえる。要するに、アケメネス朝における王や神官は「全能である最高神の代理であり、かつ全てを決定する」存在とされ、神はそのための神であったのであろう。このように王権や神権に伴う「支配権」を特権的なものとして強化するために、その保護者とされている神の全能性や万能性も強くなるように神々の姿は作り替えられていった、といえるのである。そして、作り替えられた神のもたらす「権威」や「権限」こそが永遠であるように、という願いの象徴がキュロス王の王旗や、ゾロアスター教の象徴であるフラヴァファーが持つ「環」であったように思われるのである。ただし、王権者には「国家と国民の保護者」としての義務も生じるため「平和」や「秩序」の維持のためにも「権威」や「権限」が永遠であるように、という願いもそこには含まれていたのではないだろうか。

より時代が下って、ローマが全盛の時代に入ると、その支配権は西ヨーロッパにも拡がり、ガリアの商人ギルドが奉納した柱には、ガリアの神々と共にローマの神々も描かれるようになっている。ガリアの神ケルヌンノスも太陽神らしく「環」がその象徴の一部となっているが、国家が肥大し、かつ強大化している時代に、庶民階級の一部ともいえる商人がその「環」の中に何を願っていたのであろうか、ということになる。彼らは王権や神権とは縁遠い人々であるのだから、王権や支配権の強化と永続性をその「環」に願う気持ちは乏しいのではないかと思われる。旅をする商人が神に願うことといえば、商売の成功や道中の安全という点の「永続性」が妥当であろう。ケルヌンノスが、信者に豊穣を与えてくれる神であるとすれば、商人に対して与えてくれるものは、政治的成功でも軍事的成功でもなく、商売における成功であろうと思うのである。その一方、信者が王権者であれば王権を、神権者であれば神権を与えてくれる神でもあるというのであれば、この神は「豊穣一般を扱う神」であって、目的に応じて与えてくれるものが異なる融通性の高い神、ということになる。このように「何でも欲しいものを与えてくれる」という点では、神は万能でもあり、全能でもあるのだが、人々の社会的役割が細分化されているが故に、信者の立場によって神が与えられるものが異なる、ということになり、そのような点では神の力に限界があるのである。このように、奉じる人の社会的立場によって神が与えてくれるものが異なることが当然とされるようになると、社会に存在する貧富の差や、階級差別という共同体全体の問題はむしろ「神が解消するべき問題の管轄外」とされ、自らの富貴や永続性さえ手に入れば、自分以外のことはどうでも良い、という利己主義かつ個人主義的な思想がはびこることとなるように思われる。神の全能化や万能化は、人々にとってそもそも「神というものは何をしてくれる存在であったのか」「人として神に何を願うべきであったのか」という概念を失わせ、利己主義に走らせる要因となっている。何故なら信者の社会的立場がどのように変化しようと、それに応じて妥当と思われるものさえ与えてくれれば、神としてはそれでよい、というそれだけの存在に成り下がってしまっているのが、状況に応じて与えてくれるものをころころ変える「全能の神」の本質であるので、人々は自らの欲するものを手に入れた後で、その保証だけを神に求めれば良い、手に入れる手段については問わない、とそういうことになるからである。そこでは良くも悪くも、社会的秩序の維持や共同体の維持のために神々が敬われるべきであるという思想はもはや失われてしまっているといえる。その象徴がガリアにおけるケルヌンノスやクロウ・クルワッハというコロン(Choron)という名に代表される神々なのだといえよう。

関連項目

外部リンク

Wikipedia

| 古代エジプト | ヒッタイト等 | アケメネス朝 | ケルト |

|---|---|---|---|

| 古代エジプト ナカダ文化 ホルス カルトゥーシュ エジプト第3王朝 クヌム ナイル川 パレスチナ オグドアド |

ヒッタイト メソポタミア アッシュール アッシリア |

イラン アケメネス朝 キュロス2世 ゾロアスター教 フラヴァファー アフラ・マズダー |

ケルト神話 ケルヌンノス 船乗りの柱 クロウ・クルワッハ ガリア フランス ベルギー スイス オランダ ドイツ パリ セーヌ川 ローマ |

ページ

- 前ページ:蛇の尾を持つホルス:ヒエログリフ

- 次ページ:獅子頭女神について:ヒエログリフ