「ハイヌウェレ型神話」の版間の差分

| (同じ利用者による、間の157版が非表示) | |||

| 3行目: | 3行目: | ||

その名前は、ドイツの民俗学者であるアードルフ・イェンゼン(Adolf Ellegard Jensen)が、その典型例としたインドネシア・セラム島のウェマーレ族(ヴェマーレ族(Wemale people))の神話に登場する女神の名前から命名したものである<ref>『世界神話事典』「イェンゼン」の項(大林、p. 33); 大林, 19791, p141</ref>。 | その名前は、ドイツの民俗学者であるアードルフ・イェンゼン(Adolf Ellegard Jensen)が、その典型例としたインドネシア・セラム島のウェマーレ族(ヴェマーレ族(Wemale people))の神話に登場する女神の名前から命名したものである<ref>『世界神話事典』「イェンゼン」の項(大林、p. 33); 大林, 19791, p141</ref>。 | ||

| − | + | ウェマーレ族のハイヌウェレの神話は次のようなものである。ココヤシの花から生まれたハイヌウェレ(「'''ココヤシ'''の枝」の意)という少女は、様々な宝物を大便として排出することができた。あるとき、踊りを舞いながらその宝物を村人に配ったところ、村人たちは気味悪がって彼女を生き埋めにして殺してしまった。ハイヌウェレの父親は、掘り出した死体を切り刻んであちこちに埋めた。すると、彼女の死体からは様々な種類の芋が発生し、人々の主食となった<ref name=yoshida153 />。 | |

==ハイヌウェレ神話== | ==ハイヌウェレ神話== | ||

| − | + | インドネシア東部のセラム島西部のヴェマーレ族(Wemale people)に次のような農耕起源神話(殺された女神の神話)が伝わる(なお、細部の異なる異伝もいくつか存在する)<ref>大林, 19791, pp133–141; イェンゼン, 1977, pp54–59を引用。</ref>。 | |

九家族(バナナから発祥した最初の人類)は、ヌヌサク山を下りて部族移動をはじめ、森の中の神聖な踊りの広場、タメネ・シワ(Tamene Siwa.)のある場所に来ていた。そのなかにアメタ(「黒、夜」等の意)という独身の男がいた。アメタは'''犬'''を連れて狩りに出かけた。犬はイノシシを池のところまで追い詰め、'''イノシシは池に飛び込んで溺れ死んだ'''。アメタがイノシシの死体を引き上げると、牙からココヤシの実が見つかった(そのとき世界にはまだココヤシの木は存在しなかった)<ref>アメタとは高野山の高野御子の姿に類似しているように思う。単なる狩人ではなく、神の意をうけて人々に主食となる作物をもたらす'''媒介'''のような役割を果たしている。(管理人)</ref>。アメタはサロン・パトラ(蛇模様の布)(Sarong patola.)で覆って実を持ち帰ったが、夢に謎の男が現れ、その実を植えよとのお告げにしたがうと、3日で木に成長し、さらに3日後に開花した。アメタはヤシ酒を作ろうと木登りしたが、花を切ろうとして指を傷つけてしまい、血が花にほとばしった。すると花と血が人間のかたちとなり、9日後には少女に育っていた。その彼女をハイヌウェレ(ハイヌヴェレ、「ココヤシの枝」の意)と名づけ、蛇柄のサロン布に包んで持ち帰った。彼女には、いろいろな高価な品物を大便として排泄するという、不思議な能力が備わっていたので、アメタは富豪となった<ref name="nishimura1960">和書, 西村 , 朝日太郎 , 西村朝日太郎<!--Nishimura, Asahitarō--> , 第九章第七節 デマ神の神話学的背景 , 人類学的文化像 : 貫削木と聖庇の基礎的研究<!--Jinruigakuteki bunkazō: kansakuboku to seihi no kisoteki kenkyū--> , 吉川弘文館 , 1960 , https://books.google.com/books?hl=ja&id=m_5BAQAAIAAJ&q=ハイヌウェレ , pages400–402</ref><ref>吉田, 1986, pp37–39; 吉田, 1992, pp141–143</ref><ref>大林, 1979, pp133–135</ref>。 | 九家族(バナナから発祥した最初の人類)は、ヌヌサク山を下りて部族移動をはじめ、森の中の神聖な踊りの広場、タメネ・シワ(Tamene Siwa.)のある場所に来ていた。そのなかにアメタ(「黒、夜」等の意)という独身の男がいた。アメタは'''犬'''を連れて狩りに出かけた。犬はイノシシを池のところまで追い詰め、'''イノシシは池に飛び込んで溺れ死んだ'''。アメタがイノシシの死体を引き上げると、牙からココヤシの実が見つかった(そのとき世界にはまだココヤシの木は存在しなかった)<ref>アメタとは高野山の高野御子の姿に類似しているように思う。単なる狩人ではなく、神の意をうけて人々に主食となる作物をもたらす'''媒介'''のような役割を果たしている。(管理人)</ref>。アメタはサロン・パトラ(蛇模様の布)(Sarong patola.)で覆って実を持ち帰ったが、夢に謎の男が現れ、その実を植えよとのお告げにしたがうと、3日で木に成長し、さらに3日後に開花した。アメタはヤシ酒を作ろうと木登りしたが、花を切ろうとして指を傷つけてしまい、血が花にほとばしった。すると花と血が人間のかたちとなり、9日後には少女に育っていた。その彼女をハイヌウェレ(ハイヌヴェレ、「ココヤシの枝」の意)と名づけ、蛇柄のサロン布に包んで持ち帰った。彼女には、いろいろな高価な品物を大便として排泄するという、不思議な能力が備わっていたので、アメタは富豪となった<ref name="nishimura1960">和書, 西村 , 朝日太郎 , 西村朝日太郎<!--Nishimura, Asahitarō--> , 第九章第七節 デマ神の神話学的背景 , 人類学的文化像 : 貫削木と聖庇の基礎的研究<!--Jinruigakuteki bunkazō: kansakuboku to seihi no kisoteki kenkyū--> , 吉川弘文館 , 1960 , https://books.google.com/books?hl=ja&id=m_5BAQAAIAAJ&q=ハイヌウェレ , pages400–402</ref><ref>吉田, 1986, pp37–39; 吉田, 1992, pp141–143</ref><ref>大林, 1979, pp133–135</ref>。 | ||

| 34行目: | 34行目: | ||

ゲブは幽閉されてしばしば暴行を加えられた(バナナを生やすためか?)。ある夜、かれはこっそり屋根の上に這って出て、そこから'''ヤムイモ'''のつるを伝って天に昇り'''月'''になった<ref>吉田敦彦 , 世界の始まりの物語 , 大和書房 , 1994 , p64</ref>。 | ゲブは幽閉されてしばしば暴行を加えられた(バナナを生やすためか?)。ある夜、かれはこっそり屋根の上に這って出て、そこから'''ヤムイモ'''のつるを伝って天に昇り'''月'''になった<ref>吉田敦彦 , 世界の始まりの物語 , 大和書房 , 1994 , p64</ref>。 | ||

| − | === | + | === 私的解説・ハイヌウェレとラビエの神話 === |

| − | + | [[File:sati1.png|thumb|750px|表1:神話のプロットの変遷1]] | |

| − | + | [[File:sati2.png|thumb|750px|表2:神話のプロットの変遷2]] | |

| − | + | [[File:sati3.png|thumb|750px|表3:神話のプロットの変遷3]] | |

| + | [[File:vem1.png|thumb|750px|図1:人々の相関図]] | ||

| + | [[File:ame1.png|thumb|500px|図2:男性の役割]] | ||

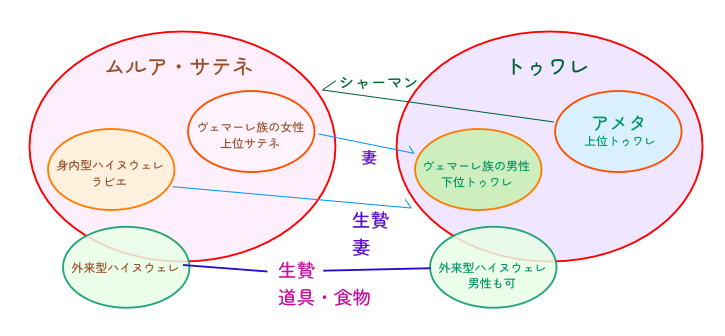

| + | イェンゼンの解釈は漠然とし過ぎていると考える。「二種の面相」とは「月」と「イモ」のことなのだろうか? しかし、物語はそのような単純な内容ではない。ムルア・サテネは「バナナの女神」でもあるのだから、ムルア・サテネとハイヌウェレとラビエが「同じ者」であるならば、少なくとも彼女たちは「月」と「イモ」と「バナナ」の三相があるはずである。それなのに、動物から植物が生まれたり、植物から特異な人間(ハイヌウェレ)が生まれたり、単に「三相」だけでは済まない多彩な要素を含みながら物語は展開する。 | ||

| − | + | ヴェマーレ族の神話的指導者は女性とされているので、これはかつて、彼らが「母系社会」であったことを示す名残であると思う。古代のオーストロネシア語族の母系社会の頂点に君臨する女神は「<span style="color:red">'''太陽女神'''</span>」であると思われるので、それを前提として考察を進める。要は、「'''ムルア・サテネとは太陽女神であった'''」ということから話を始める。彼女はヴェマーレ族のリーダーである。 | |

| − | |||

| − | + | ハイヌウェレはマロ踊りという祭りで「踊る人々」に殺される。この踊りは通常は人々がらせん状に踊り、中心に女性達がいて、踊る人々に清涼剤を配る。このことから、マロ踊りとは「'''性行を模したもの'''」だと分かる。女性達が配る清涼剤は「絶頂」を意味するのかもしれない。あるいは、男女の結合から生まれた、特殊な「薬剤」という意味があったのかもしれない。人々はマロ踊りで、ムルア・サテネの化身とも言える同族の女性達と交わり、化身達はその役割に従って定められたものを人々に授けるのだろう。 | |

| − | = | + | ハイヌウェレは性行の結果、様々な宝物を人々に与えるが、他の女性達が与えるものは与えない。その点が「妬み」の対象ともなるし、女性としての役目を果たさないことは一種の「罪」とも考えられる。ともかく、ハイヌウェレはヴェマーレ族の女性のようには振る舞わないので、この物語の場合には、<span style="color:red">'''外来型ハイヌウェレ'''</span>の要素が強い下位女神といえる。彼女は、ヴェマーレ族の女性とは異なる扱いを受けるための特別な存在であり、イモに変化することから、「'''イモを得るための生贄'''」であった、とまず単純に考えられる。人々は祭りで、'''ヴェマーレ族の女性には絶頂と子孫を求める'''が、ハイヌウェレにはイモかでなければ物品を求めるのである。表1~3を見れば、この神話は「'''近親優位父系社会'''」のものと推察される。人々は、姑や姉妹といった「身内の女性」は大切にするが、余所から来た「嫁」は道具扱いである。嫁から子孫を得ても、子供は「財物」や「食物」とされ、一人前のヴェマーレ族扱いは受けられないかもしれない。特に母系の影響が強く残っていれば、母親がヴェマーレ族でない者は、ヴェマーレ族とはみなされない可能性がある。そうして、'''純潔のヴェマーレ族'''と'''混血のヴェマーレ族'''との間で序列が発生する。ハイヌウェレ型神話の場合は、サテネが'''姑'''、ヴェマーレ族の女性達が'''人々の姉妹'''、ハイヌウェレが'''嫁'''である。そして、ハイヌウェレの立場が単なる利用するための道具であるのなら、極端にいえば、ハイヌウェレは女性ではなくて、男性でも良かったのではないだろうか。トゥワレはヴェマーレ族の男性ではあるが、もはやアメタのようにサテネに仕えたり、従ったりする存在ではなく、身内の女性も、外来の女性に対するように冷酷である。 |

| − | ''' | ||

| − | |||

| − | |||

| − | + | ラビエの物語では、ラビエはヴェマーレ族の女性だが、太陽神トゥワレに妻として求められ、殺されてしまう。このように身内から生贄が立てられる場合を<span style="color:red">'''身内型ハイヌウェレ'''</span>とする。ラビエは「妻」として求められているのだから、男性では不可能と思われる。彼女の意思はハイヌウェレの時と同様尊重も確認もされない。そして、ハイヌウェレはイモや財物扱いで、現実に役に立つものに変えられてしまうが、ラビエは月に変化してしまう。'''月'''は、直接人々の生活にどのように関わるのかは明確にされていない。ラビエの死の意味は何なのだろうか? | |

| − | + | オーストロネシア語族は「射日神話」を持つ人々でもある。台湾の射日神話では、「2つの太陽を射落としたところ、落ちた方は'''死んで月に変化した'''」というものがある。ラビエが'''死んで月に変化した'''という神話と比較すると、ラビエとは「'''射落とされて死んだ太陽'''である」ということができる。ということは、ムルア・サテネは本来「'''太陽女神'''」だったのではないだろうか。ラビエはムルア・サテネの一部である。ただし、ヴェマーレ族の神話ではムルア・サテネは太陽神ではない。太陽神はトゥワレである。すると、ラビエの物語は、'''トゥワレが本来の太陽神であったムルア・サテネを殺して、太陽神になりかわり、ラビエという月に変えてしまった'''、という話ではないだろうか。これは父系の文化が進んだ態様といえ、全能性の太陽女神の信仰は全面的に禁止されるか、彼女の一部分である「月の女神」への信仰しか許されなくなる。 | |

| − | |||

| − | |||

| − | + | 以上を纏めれば、ラビエは「'''機能を制限して限定したムルア・サテネ'''」で、サテネの一部分で「サテネの面相」の一つといえるが、ハイヌウェレは'''サテネの一部'''とみなされる場合もあるが、'''道具'''でしかない場合もあって、必ずしも'''「サテネの面相」とはいえない'''ものといえる。ハイヌウェレが「サテネが変化したものだから」という理由でサテネと同一視されるのなら、ハイヌウェレはアメタが変化したものでもあるので、アメタと同一視される、ということにもなり、一人のハイヌウェレに複数の性質が持たされることになる。 | |

| − | + | ==== 男性の役割について ==== | |

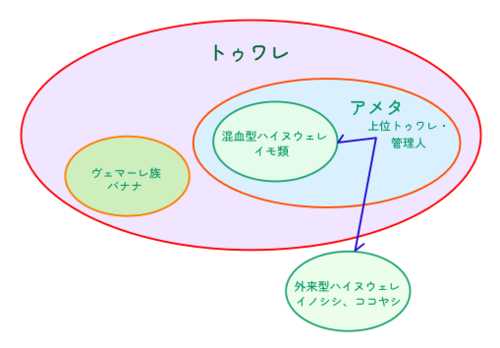

| + | アメタはハイヌウェレの死の非道さをムルア・サテネに訴えでる存在なので、ムルア・サテネに仕える存在、といえる。アメタはココヤシからハイヌウェレを得る能力を持っているし、死んだハイヌウェレをイモに変化させる能力も有しているので、「特別な能力を持った'''シャーマン(媒介)'''」といえる。神であるムルア・サテネと直接の会話もできる。彼は'''狩人'''でもある。アメタが狩人である、という点は、彼の特殊な地位の起源が狩猟採集の時代にまで遡ることを意味すると考える。人々にとって、何よりも重要なのは食料の供給を安定させることだが、そのために'''狩り'''が重要だからこそ'''狩人'''が部族の中で重要視される。農耕と牧畜が開始されれば、'''狩人'''の立場は、「獣に詳しい人」ということで'''牧人'''に変化するように思う。また彼が動物の生態に詳しい点を重視して、動物を思い通りに操れる'''獣の王'''のように見なすようにもなったかもしれない<ref>また、「狩り」は武力の象徴でもあるので、ハイヌウェレ神話では明確でないが、アメタの立場は人々のリーダーである'''王'''にも発展し得る。神と交流する'''シャーマン'''としての性質は'''神官'''に移行し得る。</ref>。要するにアメタは、神々と直接やり取りする立場であるし、食物である動植物を管理する'''管理人'''でもある。彼はムルア・サテネや人々に食料を供給する役目を負う。 | ||

| − | + | トゥワレはラビエを月に変化させたり、アメタと類似した性質を持つ。よってアメタを「上位トゥワレ」とする。一般のヴェマーレ族の男性はマロ祭りに参加し、普通に同族の女性と子孫を残すことができるが、トゥワレやアメタのように何かを別のものに変化させる能力は持たない。そのため一般のヴェマーレ族の男性を「下位トゥワレ」と呼ぶ。アメタが下位トゥワレ達のリーダーとしての性質も有していれば、アメタは「ヴェマーレ族の王」と呼ぶことも可能かもしれないが、彼らの社会構造と階級制度はそこまでは発展していないのかもしれない。 | |

| − | + | 純粋に近い母系社会では、男性はよその家に通って子供を作るが、生まれた子供は「母親の家の者」であって、アメタからは'''他人'''になる。そもそもアメタの恋人である女性が同時期に複数の男性と交際していれば、生まれてきた子供の生物学的な父親がアメタであると誰に分かるだろうか。だから、アメタがイノシシと交わって生まれたココヤシや、ココヤシと交わって生まれたハイヌウェレは、アメタから見れば'''他人'''のはずである。アメタにとっての'''家族'''はアメタと同じ「バナナ」の家に生まれ、「バナナの女性達」が生んだ子供達なのである。母系社会には「父親」というものが存在しないので、「アメタの家族」としての「子供達」の生物学的な父親がイノシシであろうが、ココヤシであろうが、よそ者はバナナの母親から生まれた子供達には発言権を持たない。だから逆に発言権を持つやアメタは「バナナ」であって、女性や子供達からは、兄弟とか叔父とか大叔父、といった立場になる。アメタは必ずしも子供達の生物学的な父親であるとは限らない。 | |

| − | + | ただし、ヴェマーレ族は既に家族としての「父親」が発生している「父系社会」なので、父親は父親で、子供達に権利がある社会といえる。男性を中心とした家系図で「バナナ」が定義されるのであれば、ハイヌウェレは「アメタの娘」ということで「バナナ」の仲間になれる。要は、ハイヌウェレがヴェマーレ族の一員になれるかどうかは、彼らの社会がどのくらい父系となっているか、による。父系化が進めばハイヌウェレは「バナナ」の一員だけれども、母系のままだとハイヌウェレは「ココヤシ」であって、バナナの仲間にはなれない。 | |

| − | |||

| − | + | ともかくアメタは「食料の供給者」なのでイノシシを狩る。ハイヌウェレがイモ類として扱われることからも分かるように、ここで述べる「イノシシ」には2種類の意味がある。一つは本物の「イノシシ」であって、牧畜が始まれば家畜化されて「豚」となる動物という意味である。家畜化されればアメタの地位は「狩人」から「牧人」へ変わりえる。もう一つの意味は、他の部族に「イノシシ」のレッテルを貼ることで、自分達よりも「'''下'''」に位置づけて、彼らを食料や道具とみなす、という意味で、こちらは現代的にいえばれっきとした「'''民族差別'''」とか「'''人種差別'''」に相当する。そしてアメタは「食料の管理人」なのだから、自分達が勝手にラベリングした「イノシシ族」の管理人ともなる。アメタは自らが属すヴェマーレ族ではシャーマンであり、狩人であるだけかもしれないけれども、「イノシシ族」から見れば彼らを支配する「'''王'''」なのである。すなわち、これは武力かあるいは知略によって「バナナ族」が「イノシシ族」や「ココヤシ族」を支配している構図である。ヴェマーレ族が文明的に他の部族よりも優れていれば、技術や知識を武器にして他部族を傘下に置くこともあっただろう。その結果、「バナナ族」の父親が下の身分の女性に子供を生ませればハイヌウェレのように混血児が生まれる。アメタは母系社会出身の者であれば、「父親」としてではなく「管理人」として混血児達を支配することになる。 | |

| − | + | 「他人に対し、勝手にココヤシというラベルを貼って人種差別するなんてひどい。アメタ達だってバナナのくせに。」とココヤシ族は思うかもしれない。バナナも食物の一種である。ということはもしかしたら、アメタ達だって'''誰かにバナナというラベルを貼られている'''のかもしれない。もっと権力のある者にそう決められたら逆らうことはできない。逆らえばハイヌウェレを殺すように、一滴の良心の呵責も持たずに相手は草をむしるみたいに自分を殺してしまうかもしれない。誰がヴェマーレ族に'''バナナ'''のラベルを貼ったのだろうか。それは彼らの「管理人」である'''「太陽神トゥワレ」とその部族'''なのではないだろうか。仮にトゥワレの部族をバナナを食べる者、の象徴ということで'''猿族'''だとする。猿族も母系社会であれば、「'''猿のサテネ女神'''」がいる。ヴェマーレ族にとって「太陽神」であるトゥワレは、猿族の中ではシャーマンであるし狩人であるし、「猿のサテネ女神」に奉仕する存在である。けれども、ヴェマーレ族に対しては「太陽神」であって、ヴェマーレ族の娘を勝手に殺すことも、自分の物にすることもする。相手の意思を尊重などしないのである。 | |

| − | + | とすると、トゥワレもまた'''管理人(王)'''ということになるので、神話からははっきり示されないが、ムルア・サテネもアメタもトゥワレが任命する存在で、「役職」のようにも解釈できると思う。そして彼らはトゥワレがヴェマーレ族の娘ラビエを囲い込んで食い物にし、時に殺しても抗議する権利すらない。その代わり、彼らよりも下位のココヤシ族の娘をヴェマーレ族は食い物にすることができる。ココヤシ族の娘から生まれたハイヌウェレを今度はイモ族の女神に指定して、新たにイモ族を作り出して、ヴェマーレ族の支配下に置くこともできる。その場合は、ハイヌウェレは「'''イモのサテネ女神'''」となるともいえる。アメタはココヤシ族にとっては「バナナ出身のトゥワレ(太陽神)」だし、新たに作り出した芋族にとっても「バナナ出身のトゥワレ(太陽神)」なので、芋族の女神の任命権を持っているのである。だから神々の序列は | |

| − | + | ||

| + | <span style="color:red">'''猿のサテネ女神'''</span> > <span style="color:red">'''猿のトゥワレ'''</span> >> <span style="color:orange">'''ヴェマーレ(バナナ)のサテネ女神'''</span> > <span style="color:orange">'''バナナのトゥワレ(アメタ)'''</span> >> <span style="color:green">'''イモ類のサテネ女神(ハイヌウェレ)'''</span> | ||

| + | |||

| + | |||

| + | と、序列に従って延々と続くことになる。'''サテネ'''という女神はそれぞれの<span style="color:red">'''自分'''</span>の部族の「母親」である。'''トゥワレ'''はそれぞれ、自分の部族では狩人でありシャーマンだけれども、<span style="color:red">'''下位の部族'''</span>に対しては「太陽神」であり「'''管理人(父親)'''」ということになる。'''「管理人(支配者)」の象徴を「太陽神」'''とするのであれば、太陽神であるのは「猿のサテネ女神」、「猿のトゥワレ」、「バナナのトゥワレ(アメタ)」ということになり、複数の太陽神が存在することになるが、'''女性の太陽神'''は'''ただ一人'''ということになる。男性形の太陽神は大勢いるが、彼らは'''女性の太陽神の代理'''としての支配者だ、といえる。だから「トゥワレ」という名前の男性の太陽神は各部族にいて、それぞれが太陽神である。「サテネ」という母女神も各部族にいるのだけれども、彼らは大抵の場合太陽神ではない、し、もしかしたら月の女神にしたり、大地の女神にしたり、水の女神にしたりするのも'''任命者次第'''ということになるのかもしれない、と思う。ヴェマーレ族の場合、ラビエは「月の女神」に任命された。ラビエとサテネが「同じもの」であるならばサテネも月の女神に任命された、ともいえる。しかし、下位の女神をトゥワレが自由に任命できるものであるならば、必ずしも「母女神」は一人である必要はない、ともいえるのではないだろうか。そう考えれば、ラビエは「月の女神」に任命されたが、サテネは死んで「黄泉の女神」に任命されたかもしれない。彼らを「一つの女神」とするのか、「複数の女神」とするのかもトゥワレの判断次第である。そうすればトゥワレの判断次第で、ラビエとムルア・サテネは「別のもの」ともいえることになる。とすれば、ラビエはムルア・サテネから分かれた「一面相」といえるかもしれないが、「全く別の神」ともいえる。ヴェマーレ族の場合、本当はどのように考えられていたのだろうか。その点を彼らの社会構造からきちんと考察していない点がイェンゼンの「至らない点」といえる。露骨な「民族差別思想」を「文化の一種」と言っちゃう吉田とかは、同じ日本人として恥ずかしい、という以外、個人的には言葉が出てこない気がするわけである。 | ||

| + | |||

| + | |||

| + | ともかく、ヴェマーレ族の最上位の男性といえるトゥワレの役割は、「'''管理人(父親)'''」といえる。トゥワレはおそらく「外」から来た者で、ヴェマーレ族ではないかもしれない。一般的に母系社会では「父親」というものは存在しないし、必要もされないのだが、トゥワレの存在は「父親」ではなく「管理人」として、ヴェマーレ族を支配している存在にとって必要性がある、といえる。ムルア・サテネやアメタはヴェマーレ族の中では支配する側であったり、支配する側に通じる特殊な立場、といえるので、立場的にも、そして実際にもトゥワレの生物学的な「子供」である可能性はある。トゥワレは望めばヴェマーレ族の女性を囲い込むことだってできるので、その場合には生まれてきた子供達はトゥワレの子供で間違いない、ということになる。ムルア・サテネは母系社会ではトゥワレを補佐する立場として、人々のリーダーになるかもしれない。アメタはムルア・サテネとトゥワレの両方に奉仕する立場になる。とすれば、下位トゥワレである一般的なヴェマーレ族の男性も、社会的にはムルア・サテネ(母親)とトゥワレ(父親)、場合によってはアメタ(長男)に奉仕する存在となる。そして、アメタと男性達はヴェマーレ族よりも下位の部族を管理・支配する時はトゥワレのように振る舞わなければならない。そのような場合には'''父親'''こそが模範である。 | ||

| + | |||

| + | |||

| + | マロ祭は「ヴェマーレ族の庶民のための祭り」といえる。そこでは、自由恋愛も母系社会の伝統も認められる。ただし、支配階級であるトゥワレ、ムルア・サテネ、アメタはそこには参加しない。だって、それは「家畜」の祭りだから。家畜が許される範囲で生殖のための祭り、トゥワレ達を讃える祭りをすることは許される。かくして、ヴェマーレ族はトゥワレという「'''巨大な管理人(支配者であり父親であるもの)に支配された母系社会'''」という社会を形成することになる。こうして近親の女性(母親、姑)のみは尊重される'''近親優位母系社会'''は形成されるのではないだろうか。 | ||

| + | |||

| + | ==== 母親をラベリングする社会の問題点 ==== | ||

| + | 母親によって、人の身分秩序や立場、場合によっては職能を分類すると大きく2つの問題が生じるように思う。 | ||

| + | |||

| + | 一つは、何らかの理由で、親に捨てられたり、幼い内に生き別れになってしまったりした場合、その人はいったいどの部族に属するのか、自分でも分からなくなってしまう、という問題である。偶発的な事件や事故はいつの時代でも起こりえるので、代が下るに従って、自分の所属が分からなくなる人はどんどん増えることになる。 | ||

| + | |||

| + | もう一つは、階級があまりに固定されすぎて、女性が交わることのできる男性が特定の部族に限定されすぎてしまうと、近親相姦が増え、遺伝子の多様性が失われて、結局は健常な子供が生まれにくくなる、という問題が生じる。各部族が互いに平等であれば、どの部族からよその部族の女性に通っても、同じ部族の女性に通ってもあまり差は生じないが、「階級」というものが生じてくれば、女性は自身と子供の立場の安定のために、上の階級の男性に通って貰いたがるようになるかもしれない。 | ||

| + | |||

| + | ただし、ハイヌウェレ型神話では、これらのことが問題として語られることはない。そのため本項では問題の提示に留める。 | ||

| + | |||

| + | ==== サテネとアメタの怒りの意味 ==== | ||

| + | これまでの考察からココヤシを母に持つハイヌウェレは母系社会の概念では「ヴェマーレ族(バナナ)ではない」ということになる。彼女が一般のヴェマーレ族の祭りに、他の女性達と同じ立場で参加を求めることは父親のアメタがヴェマーレ族であることによるので、ムルア・サテネやアメタがハイヌウェレをヴェマーレ族である、とみなしていたのなら、それは'''父系'''の考え方といえる。'''母系'''の思想を持つ一般のヴェマーレ族には、ハイヌウェレは単なる芋に過ぎないので、他の女性達と同じ立場、同じ権利を求めるとは「図々しい」ということになる。同じヴェマーレ族の中でも、上位に位置するムルア・サテネ、アメタと、下位の一般のヴェマーレ族との間、すなわち彼らの社会階級の間でどれだけ'''父系'''を尊重するかで差が生じていることが分かる。ハイヌウェレの死に対して、サテネとアメタが怒りを示しているのだから、少なくともこの二者の間では、ハイヌウェレをヴェマーレ族の娘として扱う、という取り決めがあったと思われる。それが一般の人々に周知されなかったので、人々はハイヌウェレを芋として扱った。周知されていなければ、彼女が残酷に扱われることはサテネやアメタにはあらかじめ予想ができたのではないだろうか、ということになる。ということは、ハイヌウェレは意図的にサテネとアメタによって「死ぬ運命の祭祀」に追いやられたのではないだろうか、とそのような疑問が沸く。しかし、そうであればハイヌウェレが死んでもサテネとアメタが怒る理由はない。そうなることは分かっていたからである。 | ||

| + | |||

| + | ==== 罰を受ける人々と女性 ==== | ||

| + | 「ハイヌウェレの死」に関して罰を受ける人間は3種類存在する。ハイヌウェレの死が予定調和であれば、ある意味「罰を受けた」ともいえるのはハイヌウェレのみ、ということになるが、それも意図的なものであれば冤罪といえる。その内容は以下の通り | ||

| + | |||

| + | # ハイヌウェレ:他のヴェマーレ族の女性のように振る舞わなかったので、罰として殺された。 | ||

| + | # ヴェマーレ族の人々:ハイヌウェレを殺害したために、他の動物に変えられたり、不死の生命を失った。 | ||

| + | # ムルア・サテネ:ヴェマーレ族の間から姿を消した(「死」の暗喩といえる)。 | ||

| + | |||

| + | 1項のハイヌウェレの死は、「食物起源神話」としては、後述の后稷の神話のように、「死体が植物(穀物や芋類)に化生した」という単純な死体化生の神話が、社会学的な群像劇ともいえる大きな神話に取り込まれたものと考える。おそらく植物のそばに死体を植えると、肥料になって植物が良く育つ、という現象から生じた神話ではないだろうか。特に芋類を栽培する人々は焼畑農業を行い、経験的に灰が肥料になる、ということも知っていたであろうから、人や動物を焼いた灰から栽培植物が発生した、と考えても不思議ではない、と思う。社会という組織が発展してくると、「生贄」という名前の「肥料」を選ぶのに、社会的な基準というものが必要とされたかもしれない、と思う。曰く、「悪いことをした罪人である」とか、単に「身分が低いことそのものが悪である」というような考え方である。あるいは「生贄」ということに神秘的な意味を敢えて持たせたければ、特殊な身分の人を選んだり、場合によっては上位の身分の人を敢えて拉致するような形で選ぶようなこともあり得たかもしれない。后稷の場合は、特に生贄にされたわけではないけれども、人外ではない「巨人」の子として描かれていたりして、彼に神秘的な側面を持たせている。 | ||

| + | |||

| + | 2項のヴェマーレ族の人々の変化(変身)は、ヴェマーレ族が多くの動物、精霊、氏族の先祖である、という由来譚が組み込まれたものと考える。変化したものは、ヴェマーレ族から分かれたものなのだから、当然「親」としての権利はヴェマーレ族にあると思われ、単なる由来譚だけでなく、発生したものたちに対するヴェマーレ族の優位性、支配性を示して正当化する目的も含まれていると考える。「罰」の意味については後述する。 | ||

| + | |||

| + | 3項のムルア・サテネは、物語の中では自発的に姿を消すことにはなっていて、他者から「罰を受けている」という要素は乏しくなっている。しかし、彼女が「身を隠す」ことが一種の「引責辞任」のような性質を帯びていたとすれば、彼女は人々のリーダーとしての役割を果たせなかった点について、自ら責任を取る、という形で罰を受けて姿を消したのかもしれない。 | ||

| + | |||

| + | そして、本項の最大の問題は、「'''ハイヌウェレの死が予定されていた意図的なもの'''」であるなら、なぜ人々はその死の責任を取り、サテネもこの世を去らねばならなかったのだろうか、ということに尽きる。現代的に考えれば、子供の身の安全を守るのは、まず第一に親でなければならない。とすればアメタにはハイヌウェレの身の安全に気を配り、危険な祭りに行かせなかったり、危険が及ばないように護衛をつけたりする義務があった、と言えないだろうか。現代的に考えればアメタには「親としての監督義務」があった、と思われるが、それは果たされていない。その代わりにサテネや人々が責任を負って罰を受ける、というのであれば、彼らは'''アメタの身代わりとなって罰を受けた'''ともいえる。物語の中で、人の生死に関わる問題を起こしても罰されない者が二人居る。それは、'''アメタ'''と'''トゥワレ'''である。よって、彼らは'''社会的地位が高く、何をやっても罰されることがない'''存在だ、ということが分かる。彼らの行動に落ち度がある場合、より地位の低いサテネや人々が罰を受けなければならない。例えば、天災などが起きた場合に、人々は神に祈っても祈りが届かなかった、と感じる。神が絶対的な存在であって、罰を与えることができなければ、神と人との間に入ったシャーマンや神官の働きが悪い、とされる文化はままある。また、すぐに思い当たる節がなくても、漠然と人々の行いが悪いから天罰が下った、などと考えるかもしれない。とすると、本来シャーマン的であり、媒介としての地位にあったアメタの地位はトゥワレに近いもの、あるいは'''トゥワレと同じくらい高いもの'''とより高くなっており、逆にサテネの方が本来の絶対的女神の地位から'''責任を負わなければならない下位の者'''へとより低くなっていることが分かる。でも、サテネの地位はシャーマンや媒介のようには変化していないので、そのようなことが本来の彼女の役目ではないことが分かる。そして、'''シャーマンが支配者である神と同格の地位に立つこと'''は、現実の人間の世界では'''専制君主の誕生'''ということになるのではないだろうか。専制君主とか彼らこそが王でもあり、神でもある絶対的な存在である。アメタはヴェマーレ族の中で、そのような地位にいる。そして、自らハイヌウェレを死に追いやりながら、その責任を直接の殺人者達(人々)に転嫁できるほどの権力を持っていた。 | ||

| + | |||

| + | ==== まとめ ==== | ||

| + | ハイヌウェレ型神話は、食物、特に植物の起源神話というに留まらず、古代において母系社会だったものが、どのように父系社会へと変遷したのかの過程が含まれる興味深い神話である。日本や封建時代の中国では、よその家から来た嫁が嫁いじめを受けるが、何故か同じ女性である姑は威張っている、という文化の源泉がハイヌウェレ神話の思想と同じところにあることが分かる。 | ||

| + | |||

| + | == その他の神話 == | ||

| + | === エンキドゥ(メソポタミア神話) === | ||

| + | '''エンキドゥ'''(シュメール語: 𒂗 , 𒆠 , 𒆕 - EN.KI.DU<sub>3</sub> - '''Enkidu''') は、『ギルガメシュ叙事詩』の登場人物で、ギルガメシュの無二の親友である<ref name="ike">池上(2006)p.117</ref>。 | ||

| + | エンキドゥの名は知恵の神エンキ(アッカド語名:エア)に由来すると言われている<ref name="yajima">矢島(1998)p.189</ref><ref>エンキとは山羊の神でもある</ref>。後代においてはその来歴から動物(あるいは家畜)の保護神として崇められた<ref name="yajima" /><ref name="ike" />。 | ||

| + | |||

| + | シュメールの天空神アヌは、創造を司る女神アルルにウルクの王ギルガメシュを諌めるため彼と同等の力を持つ者を作るよう命じる<ref>アルル:人類創造に関わった女神の一柱として、アトラ・ハシースの洪水伝説に登場するベーレット・イリと同一視されることがある創造神。池上(2006)pp176,191</ref>。アルルは粘土をこねて山男を作り、知恵の神エンキ(エア)よりエンキドゥという名を与えると、続いて軍神のニヌルタが強い力を授け、エンキドゥを静寂の中に置いた<ref>月本(1996)</ref>。 | ||

| + | |||

| + | 荒野に降りたばかりの頃は父も母もなく、女のように長い髪、角、尻尾と毛むくじゃらの体を持ち、獣たちと同じように草を食べたり水を飲んだりして過ごし、'''獣たちの保護者のようでもあった'''が、人としての知能はほとんどなかった。一方、エンキドゥに狩りを妨害されたという狩人親子の訴えを聞いたギルガメシュは、神聖娼婦シャムハトを連れて行くようにと助言する。水飲み場へやってきた狩人とシャムハトが身をひそめながら待機していると、3日目になってエンキドゥは獣たちと共にやってきた。獣たちは人の姿を見るなり逃げて行ったが、エンキドゥだけはシャムハトの誘惑に惹かれ、6晩7日に及んで'''交わり'''に及び、パンや蜂蜜、麦酒などの人間の飲食物を口にした。これによりエンキドゥから毛が抜け落ち、野人性を失っていく。人の言葉を覚えると、それまで仲良くしていた獣たちは去っていき、エンキドゥは孤独になった。彼は力が弱くなる代わりに知恵と思慮を身に付けた<ref>シャムハトのような、娼婦による性交渉は現在の売春とは在り方が大きく異なり、神聖な儀式として扱われていた。</ref>。人語を理解するようになると、シャムハトから飲食や着衣についてなど、人間とはどういったものなのかを教わる<ref>エンキドゥはゲブのように女性によって人間の世界にもたらされている。</ref>。 | ||

| + | |||

| + | エンキドゥは、自身と同じような強い仲間が欲しいと思う。エンキドゥはギルガメシュが初夜権を行使していると知ると、怒ってウルクへ行く。シャムハトはエンキドゥを戦士(花婿)のような衣を着せて送り出す。エンキドゥが町に着いたのは大晦日の晩、初夜権を行使しようとするギルガメシュが婚礼の神殿へ赴くという時だった。神々の思惑通りにギルガメシュとエンキドゥは激しい戦いを繰り広げ、対等に渡り合って2人は互いの力を認め抱き合う。初めて膝をついたギルガメシュはエンキドゥを抱き上げ、人々に向けて彼を親友とすることを宣言する。 | ||

| + | |||

| + | エンキドゥはギルガメシュと共にレバノン杉の森に棲む自然神フンババを退治した後<ref>これはヒッタイトのクマルビ神話、ギリシア神話のクロノス追放に相当するエピソードと考える。フンババが'''木の管理者'''のように考えられていることは注目に値すると思う。</ref>、ウルクに帰ると女神イシュタルがギルガメシュの英姿に魅せられて王を誘惑する。しかし、ギルガメシュは求婚を拒否し、これに腹を立てたイシュタルは天の雄牛(聖牛グガランナ)により世界を荒らして、多くの死者を出す。怒りにまかせてギルガメシュを呪おうとしたイシュタルに対してエンキドゥは、牡牛の死体から腿を引きちぎってイシュタルの顔面に投げつける<ref>これはギリシア神話のミーノータウロス退治に相当するエピソードと考える。</ref>。二人が力を合わせれば神にも届き得ることを恐れた神々は、二人のうちどちらかが死ななければならないと決め、「'''ギルガメシュは殺してはならない'''」とした神罰としてエンキドゥが死の呪いを受ける<ref name="#1"> | ||

| + | https://jp.pokke.in/gilgamesh-tsukimoto/ , ギルガメシュ叙事詩研究の第一人者に本当のギルガメシュ像について聞いてみた</ref><ref>これはエンキドゥの方が「'''身分が低い'''」からであろうか。</ref>。 | ||

| + | |||

| + | エンキドゥは12日間に及ぶ高熱に浮かされ、最期は自分のことを忘れないでほしいと話しつつ、ギルガメシュに看取られながら息を引き取った<ref>「眼(まなこ)を上げず、心臓は動いていなかった」とある。矢島(1998)p.100</ref>。ギルガメシュは亡骸に花のようにベールをかけると、気が触れたように悲しみ、蛆虫が彼の体から落ちこぼれるまで側を離れなかった<ref>矢島(1998)</ref>。ギルガメシュは蜂蜜やバターと共に彼を埋葬してやると、荒野をさまよった。 | ||

| + | |||

| + | エンキドゥの死後、ギルガメシュは眠りたくても眠れないという不眠症のような症状に何度も苦しめられる。不死を得られず放浪の旅から帰り、皆に尊敬される王となった後、死ぬ前の夢にエンリルが現れ「人として死の運命からは逃れられないが、たとえ死んでも冥界でエンキドゥと再会するだろう」と伝えられ、ギルガメシュはようやく長い眠りを受け入れる<ref name="岡249">岡田・小林(2008)p.249</ref>。 | ||

| + | |||

| + | エンキドゥはギルガメシュと共に冒険へ行き、戦い、床を共にする。外見的特徴としてエンキドゥは女のように長い髪を持ち、ギルガメシュと'''双子のように似ていた'''が、エンキドゥの方が小柄であった。エンキドゥは、常にギルガメシュの気持ちを楽にし、死してもなおギルガメシュの愛する存在だった。 | ||

| + | |||

| + | 当時の文化的背景に基づけば自然だがエロティックな表現が度々見られることから、ギルガメシュと友人を兼ねた恋人関係であったとか<ref>Ackerman Susan , When Heroes Love (2005) , https://books.google.com/books?isbn=0231507259 , Columbia University Press , isbn:9780231507257 </ref><ref>矢島(2007)pp.52-53</ref>、あるいは義兄弟、一人の人間の多面性を現した「二重身(=ドッペルゲンガー)」であるとする研究もある<ref>岡田・小林(2008)pp.235-237</ref>。エンキドゥはシャムハトと職業を同じくする「神聖男娼(神事を司る男娼)」としてギルガメシュに仕えた従者であり、掛詞を好んだシュメル人文化において、エンキドゥがギルガメシュの夢に星や斧の姿をとってやって来るのはその暗喩とされる<ref>David F. Greenberg The Construction of Homosexuality 2008.10.29</ref>。エンキドゥは半神半人のギルガメシュを地上に堕としめ、ギルガメシュを神の子から人間にする堕天使のような役割を持っている<ref>R・S・クルーガー, ギルガメシュの探求 1993.05</ref>。エンキドゥは「戦士(シュメル語で「花婿」とも訳せる。また「死」の掛詞でもある)」のような姿でギルガメシュと出会い、死してからはギルガメシュによって「花嫁」のようにベールをかけられた<ref name="tuki">月本(1996)</ref>。 | ||

| + | |||

| + | 2014年に公刊された新文書は大きな驚きをもたらした。エンキドゥは個人としてのギルガメシュを死後も支え続け、偉大な王の'''代わりに'''神殺しの罪を引き受ける役割を持つ<ref>はからずも、ここにエンキドゥが「ギルガメシュの代わりに」殺された、という「死の意味」が提示される。エンキドゥは死して穀物になるわけではないし、月の神になるわけでもない。すなわち、特定の男、あるいは女が死ぬのは「穀物や芋に化生するため」ではなく、そのような意味を強調しているのがヴェマーレ族であることが分かる。食物への変化、という神話的意味が根源にあるとしても、文明が進むにつれて、彼らが「死ぬ理由」は'''多岐にわたってくる'''ように管理人には思える。</ref>。後述のとおりフンババを殺すことにエンキドゥは反対していたが、結局ギルガメシュに協力することになる。遠征では夢解きができない都市育ちのギルガメシュに対して、'''エンキドゥは夢解きができる'''ことも繰り返し示されてゆく。エンキドゥにはシャムハトのようなシャーマン的な資質があり、近未来の予知と解釈もできると考えられる。野人エンキドゥは彼の故郷である自然を捨てるが、人間にもなりきれない。エンキドゥは'''穢れを引き受けるべき役割'''とそれによる死の運命を知っていたのであり、ギルガメシュの夢を「フンババの殺害成功」と解いたこともその役割のためであったということである<ref>渡辺和子「古代の死生学から未来へ:『ギルガメシュ叙事詩』を読みなおし続ける」 死生学年報 (16), 5-28, 2020-03-31</ref><ref>これは、宗教的概念の発生図当初は「収穫(豊穣)を得るための殺人」だったものが、時代が下るにつれて「穢れ(死の運命)を背負わせるための殺人」という性質を伴うようになったものだと管理人は考える。人々は豊穣の末に得た食物(芋、米、小麦など)を殺して生きるのだから、植物(収穫した植物)の「死」は'''人間を生かすための「身代わりの死」'''といえる。</ref>。 | ||

| + | |||

| + | エンキドゥは野獣として狩人たちから、ギルガメシュは暴君として民たちから、それぞれ恐れられていた。ところがお互いの力を認め合い親友となったことで、ギルガメシュはそれまでの横暴を改め穏やかさを取り戻し、エンキドゥは泣いたり怒ったりと人間性に磨きが掛かり、2人は国から愛される強き英雄となっていった。このように彼らの関係からは、人が人らしく成長していくためには教養と友人が必要不可欠であることが示され、寓話らしきプロセスが色濃く刻まれている<ref>松本(2000)p.106</ref><ref>そうかあ? ギルガメシュは勇猛な王であるので、むしろ「'''狩人の中の狩人'''」というべき存在である。狩人と野獣が戦った結果、互いに拮抗し、仲良く共存する、というのは「'''野生動物の家畜化'''」を示すのではないだろうか。家畜は人と仲良く生きるが、いずれは食べられて死ぬ運命にある。これも、'''人間を生かすための「身代わりの死」'''である。</ref>。 | ||

| + | |||

| + | ギルガメシュは「香柏の森(レバノン杉)を切り開き、全ての悪(=フンババ)を国から追い払い、我々の名を永遠に刻もう」と遠征の話を持ち掛ける。これを聞いたエンキドゥの目から涙が溢れ、遠征を強く反対される。エンキドゥは、フンババが神から与えられた「天命」を変える事に強い罪悪感を覚え、フンババ「人々の恐れ」とされているという理由で抵抗する。ギルガメシュは土から生まれた彼にも苦しみを感じる心があることに動揺し、「エンキドゥは後ろに付いて励ましてくれるだけでいい」と彼をなだめる。エンキドゥは長老達からも「森への道はエンキドゥがよく知っている」と迫られ、結局は周囲のプレッシャーに押し切られる形で同行する事になる。出立の前にギルガメシュの母神ニンスンは、エンキドゥを養子に迎え入れギルガメッシュの義弟とした。森のほとりでギルガメシュはエンキドゥの膝に頭を埋め休息するが不吉な夢を見る<ref>エンキドゥが「家畜化された獣」の象徴であるならば、フンババは「家畜化されていない獣(家畜化できない獣)」の象徴にも思える(管理人)。</ref>。 | ||

| + | |||

| + | 豊かなレバノン山地につくと、エンキドゥを見たフンババは激怒し「来い、エンキドゥよ、お前はなぜギルガメシュを私の前に連れてきた?」とエンキドゥを激しく責める。フンババは幼少期のエンキドゥと面識があり、殺そうとしたが親もなく小さなエンキドゥを哀れに思って見逃した過去を語り、彼を味方につけようとする。ギルガメシュは「怒り狂え!そして(動物の)血を体に塗り付け、あなたの意識を変化させよ」とエンキドゥに迷いを捨てるよう指示する。またエンキドゥにはシャーマンのような資質があり、巫女のように体に血を塗り付けることでトランス状態(変性意識状態)になれることも示唆されている。ギルガメシュは「あなたの叫びが楽器のごとく響くよう、私の友よ、互いに(手を)しっかりつかめ!私たちは(二人で)一人のようになって立ち向かう」と言って手をつなぎ、エンキドゥの戦意を奮い立たせようとしている<ref>渡辺和子「『ギルガメシュ叙事詩』の新文書―フンババの森と人間」 2016年3月(『死生学年報2016』リトン) </ref>。 | ||

| + | |||

| + | 太陽神シャマシュの加護を受けたギルガメシュと協力しながら、フンババの七つの力を使えなくさせ、最期はエンキドゥが首をかき切り、二人はフンババをこの世から滅することに成功する。フンババは殺される間際に、「エンキドゥがギルガメシュよりも長生きできないように」とエンリル神に祈りを捧げた<ref>月本(1996)pp.63-64</ref>。伐採された木はウルクに富をもたらしたが、エンキドゥは後で自らの行った行為を後悔し、苦しみをギルガメシュに打ち明ける<ref>https://www.livescience.com/52372-new-tablet-gilgamesh-epic.html, Lost 'Epic of Gilgamesh' Verse Depicts Cacophonous Abode of Gods (2015)</ref>。 | ||

数々の怪物を倒し、二人が力を合わせれば神にも届き得ることを恐れた神々は、二人のうちどちらかが死ななければならないと決める。イシュタルの双子の兄でもあるシャマシュは無実のエンキドゥが死ぬことに疑義を唱えるが、エンリルや他の神々は「最も優れた男はギルガメシュ」「ギルガメシュを殺してはならぬ」とし、神の定めた役割を放棄したエンキドゥが死の呪いを受ける事を決める<ref name="#1"/>。 | 数々の怪物を倒し、二人が力を合わせれば神にも届き得ることを恐れた神々は、二人のうちどちらかが死ななければならないと決める。イシュタルの双子の兄でもあるシャマシュは無実のエンキドゥが死ぬことに疑義を唱えるが、エンリルや他の神々は「最も優れた男はギルガメシュ」「ギルガメシュを殺してはならぬ」とし、神の定めた役割を放棄したエンキドゥが死の呪いを受ける事を決める<ref name="#1"/>。 | ||

==該当例== | ==該当例== | ||

| − | + | ハイヌウェレ型神話は、東南アジア、オセアニア、南北アメリカ大陸に広く分布している。それらはみな、芋類を栽培して主食としていた民族である。イェンゼンは、このような民族は原始的な作物栽培文化を持つ「古栽培民」と分類した。彼らの儀礼には、生贄の人間や家畜など動物を屠った後で肉の一部を皆で食べ、残りを畑に撒く習慣があり、これは神話と儀礼とを密接に結びつける例とされた<ref name=yoshida154-155>『世界神話事典』「ハイヌウェレ」の項(吉田、pp. 154–155)</ref>。 | |

| + | |||

| + | 日本神話の[[大宜都比売]]や[[保食神]](ウケモチ)・ワクムスビにもハイヌウェレ型の説話が見られる<ref name=yoshida151-152>『世界神話事典』「ハイヌウェレ」の項(吉田、pp. 151–152)</ref><ref>大林, 19791, pp141–142</ref>。しかし、日本神話においては、発生したのは宝物や芋類ではなく五穀である。よって、日本神話に挿入されたのは、中国南方部から日本に伝わった話ではないかと仮説されている<ref>大林, 19791, p142</ref><ref>大林 太良 , 大林太良<!--Obayashi, Taryo--> , 稲作の神話 , 弘文堂 , date:1973 , pages23–137を引用。</ref>。 | ||

| + | |||

| + | === 私的考察 === | ||

| + | 管理人個人の私見では「生贄の人間」は原則的な意味では「'''共同体の外の人間'''」である。共同体の中から選ばれる場合には「罪ある者」とされたり、単に「白羽の矢が立つ」といった、特別に該当者を「共同体の外の人間」と扱う目安というか基準のようなものが必要と思われる。また、后稷の例のように「死体から穀物・芋類が発生する」のであれば、本来、特に生贄に性別の定めはなかった、と考えられるのではないだろうか。 | ||

| − | + | 日本については、縄文時代に[[サトイモ]]が渡来しているので、[[サトイモ]]の流入と共にハイヌウェレ型神話が入り込んで来ており、縄文系の母系社会に適した形でまず定着したと思われる。その後弥生の人々と稲作文化(強力な水稲耕作文化)が流入して、日本神話の[[大宜都比売]]や[[保食神]]の神話に纏められたのだと考える。 | |

== 参考文献 == | == 参考文献 == | ||

* Wikipedia:[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%8C%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%AC%E5%9E%8B%E7%A5%9E%E8%A9%B1 ハイヌウェレ型神話](最終閲覧日:22-07-13) | * Wikipedia:[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%8C%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%AC%E5%9E%8B%E7%A5%9E%E8%A9%B1 ハイヌウェレ型神話](最終閲覧日:22-07-13) | ||

| + | * Wikipedia:[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%AD%E3%83%89%E3%82%A5 エンキドゥ](最終閲覧日:22-07-17) | ||

* '''大林太良、吉田敦彦 , 世界の神話をどう読むか , 青土社 , 1998 , p122-127''' | * '''大林太良、吉田敦彦 , 世界の神話をどう読むか , 青土社 , 1998 , p122-127''' | ||

* '''吉田敦彦 , 世界の始まりの物語 , 大和書房 , 1994 , p58-59''' | * '''吉田敦彦 , 世界の始まりの物語 , 大和書房 , 1994 , p58-59''' | ||

| 103行目: | 178行目: | ||

== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||

| + | * [[サトイモ]] | ||

| + | * [[馬頭娘]] | ||

* [[序列殺人]] | * [[序列殺人]] | ||

| + | * [[后稷]] | ||

== 参照 == | == 参照 == | ||

| 110行目: | 188行目: | ||

[[Category:インドネシア神話]] | [[Category:インドネシア神話]] | ||

[[Category:中国神話]] | [[Category:中国神話]] | ||

| + | [[Category:メソポタミア神話]] | ||

[[Category:豚]] | [[Category:豚]] | ||

| + | [[Category:山羊]] | ||

| + | [[Category:ココヤシ]] | ||

[[Category:月]] | [[Category:月]] | ||

| + | [[Category:ハイヌウェレ]] | ||

| + | [[Category:殺される神]] | ||

| + | [[Category:バラされる神]] | ||

| + | [[Category:化生神話]] | ||

2022年8月13日 (土) 22:48時点における最新版

ハイヌウェレ型神話(ハイヌウェレがたしんわ、ハイヌヴェレとも[1])とは、世界各地に見られる食物起源神話の型式の一つで、殺された神の死体から作物が生まれたとするものである。

その名前は、ドイツの民俗学者であるアードルフ・イェンゼン(Adolf Ellegard Jensen)が、その典型例としたインドネシア・セラム島のウェマーレ族(ヴェマーレ族(Wemale people))の神話に登場する女神の名前から命名したものである[2]。

ウェマーレ族のハイヌウェレの神話は次のようなものである。ココヤシの花から生まれたハイヌウェレ(「ココヤシの枝」の意)という少女は、様々な宝物を大便として排出することができた。あるとき、踊りを舞いながらその宝物を村人に配ったところ、村人たちは気味悪がって彼女を生き埋めにして殺してしまった。ハイヌウェレの父親は、掘り出した死体を切り刻んであちこちに埋めた。すると、彼女の死体からは様々な種類の芋が発生し、人々の主食となった[1]。

目次

ハイヌウェレ神話[編集]

インドネシア東部のセラム島西部のヴェマーレ族(Wemale people)に次のような農耕起源神話(殺された女神の神話)が伝わる(なお、細部の異なる異伝もいくつか存在する)[3]。

九家族(バナナから発祥した最初の人類)は、ヌヌサク山を下りて部族移動をはじめ、森の中の神聖な踊りの広場、タメネ・シワ(Tamene Siwa.)のある場所に来ていた。そのなかにアメタ(「黒、夜」等の意)という独身の男がいた。アメタは犬を連れて狩りに出かけた。犬はイノシシを池のところまで追い詰め、イノシシは池に飛び込んで溺れ死んだ。アメタがイノシシの死体を引き上げると、牙からココヤシの実が見つかった(そのとき世界にはまだココヤシの木は存在しなかった)[4]。アメタはサロン・パトラ(蛇模様の布)(Sarong patola.)で覆って実を持ち帰ったが、夢に謎の男が現れ、その実を植えよとのお告げにしたがうと、3日で木に成長し、さらに3日後に開花した。アメタはヤシ酒を作ろうと木登りしたが、花を切ろうとして指を傷つけてしまい、血が花にほとばしった。すると花と血が人間のかたちとなり、9日後には少女に育っていた。その彼女をハイヌウェレ(ハイヌヴェレ、「ココヤシの枝」の意)と名づけ、蛇柄のサロン布に包んで持ち帰った。彼女には、いろいろな高価な品物を大便として排泄するという、不思議な能力が備わっていたので、アメタは富豪となった[5][6][7]。

神聖なるタメネ・シワの広場では、9夜連続のマロ踊り(Maro.)が開催された。踊り手はマロ踊り螺旋状をえがきながら踊るのだが、中央には女性たちが控えていて、清涼剤である「ベテルの実とシリーの葉」すなわちビンロウジとキンマの葉を配って渡す。ところがハイヌウェレは第二夜にはビンロウジのかわりにサンゴを渡し、第三夜に中国製磁器、第四夜により豪華な磁器、第五夜に大きな山刀[8]、第六夜に銅製のシリー入れ、第六夜に銅鑼、とだんだんを高価な品を配った。しかし人々はこれを気味悪がり、嫉妬心も働いて謀殺することに決め、第九夜の踊りの最中に彼女を生き埋めにし、踊りながらして穴を踏み鳴らし、悲鳴があがるのを歌声でかき消し、殺してしまった[5][9][10]。

アメタは娘が帰らないことをいぶかり、占いを行って彼女が舞踏会で殺されたと知った。ココ椰子の葉肋を持って砂に突きさして回り、彼女が埋められる場所を突き止めた。そして彼女の両腕をのこし、それ以外の部分を細切れに刻んで広場のまわりの土地に埋めたが、それらのバ歩から世界に存在していなかったイモ類(ヤム芋やタロイモ)が生じ、その後の人類の主食となった[5][11][12]

アメタは娘の両腕を抱えて、劫初より人類を支配してきたムルア・サテネという女性を訪れて[13]訴えた。彼女は憤慨して人間界にいることをやめると宣言し、踊りのように九重の螺旋からなる門を築きあげて、すべての人間にそこを通るように命じて選別を始めた。命に従わないものは人間以外の者にされると忠告され、動物や精霊になってしまった。門をくぐる者たちも、大木に座るサテネの脇を抜けようとするが、すれ違いざまにハイヌウェレの片腕で殴られた。大木の左側に抜けようとしたものは五本の木の幹(あるいは竹)を飛び越さなくてはならず「パタリマ」(五つの人たち)(Patalima .)となり、右側に抜けようとしたものは九本を飛び越して「パタシワ」(九つの人たち)(Patasiwa .)となった。セラム島のウェマーレ族やアルーネ族(Alune people)は、「九つの人たち」に数えられる[5][14][15]。

これは寿命の罰が与えられたと解釈されており、すなわち、それまで世界は人間にとって死の無い楽園だったのに、ハイヌウェレ殺害後は、人類は定まった寿命を授かり、死後に門を通り、死の女神サテネに謁見しなくてはならなくなったと説明される[16]。

月とハイヌウェレ[編集]

ラビエの神話[編集]

ラビエという少女が住んでいて、太陽神トゥワレが彼女に求婚した。これを拒否するとラビエの体は、彼女が立っていた木の根方の地面の中に沈みはじめ、どんなに掘り出そうとしてもできなかった。首のところまで埋まったラビエは言った。

「私を引き込もうとしてるのはトゥワレで、私は死なねばなりません。豚を1頭殺して、死者のための祭りをして下さい。3日目の晩になったら、わたしはそこに光となって現れるでしょう。」

親族がそのようにすると、3日目の夜に西の空に満月が現れた。

イェンゼンの解釈[編集]

イェンゼンは、この神話の主人公ラビエを、ヴェマーレ族の別の神話に出てくるラビエ・ハイヌウェレという名の女性と結びつけ、両者が結局は同一の存在の二種の面相を表したものだろうと論じている[17]。

マリンド・アニム族の神話[編集]

昔、体中にタコの吸盤のようないぼいぼがあるゲブという男がいた。彼は自らの醜さを恥じて、一人で蟻塚の中に隠れ暮らしていた。彼は砂の中に隠れていたが、娘たちが彼を掘り出した。男達はゲブの体からいぼいぼを削り落とした。男達はゲブを津性愛の対象として犯し、ゲブの体中に精液を塗りつけた。するとゲブの傷は癒え、夜の間に最初のバナナがゲブの首から生えて、朝には実がなった。人々はその実を取り、それで広場を飾って盛大な祭りをした。

ゲブは幽閉されてしばしば暴行を加えられた(バナナを生やすためか?)。ある夜、かれはこっそり屋根の上に這って出て、そこからヤムイモのつるを伝って天に昇り月になった[18]。

私的解説・ハイヌウェレとラビエの神話[編集]

イェンゼンの解釈は漠然とし過ぎていると考える。「二種の面相」とは「月」と「イモ」のことなのだろうか? しかし、物語はそのような単純な内容ではない。ムルア・サテネは「バナナの女神」でもあるのだから、ムルア・サテネとハイヌウェレとラビエが「同じ者」であるならば、少なくとも彼女たちは「月」と「イモ」と「バナナ」の三相があるはずである。それなのに、動物から植物が生まれたり、植物から特異な人間(ハイヌウェレ)が生まれたり、単に「三相」だけでは済まない多彩な要素を含みながら物語は展開する。

ヴェマーレ族の神話的指導者は女性とされているので、これはかつて、彼らが「母系社会」であったことを示す名残であると思う。古代のオーストロネシア語族の母系社会の頂点に君臨する女神は「太陽女神」であると思われるので、それを前提として考察を進める。要は、「ムルア・サテネとは太陽女神であった」ということから話を始める。彼女はヴェマーレ族のリーダーである。

ハイヌウェレはマロ踊りという祭りで「踊る人々」に殺される。この踊りは通常は人々がらせん状に踊り、中心に女性達がいて、踊る人々に清涼剤を配る。このことから、マロ踊りとは「性行を模したもの」だと分かる。女性達が配る清涼剤は「絶頂」を意味するのかもしれない。あるいは、男女の結合から生まれた、特殊な「薬剤」という意味があったのかもしれない。人々はマロ踊りで、ムルア・サテネの化身とも言える同族の女性達と交わり、化身達はその役割に従って定められたものを人々に授けるのだろう。

ハイヌウェレは性行の結果、様々な宝物を人々に与えるが、他の女性達が与えるものは与えない。その点が「妬み」の対象ともなるし、女性としての役目を果たさないことは一種の「罪」とも考えられる。ともかく、ハイヌウェレはヴェマーレ族の女性のようには振る舞わないので、この物語の場合には、外来型ハイヌウェレの要素が強い下位女神といえる。彼女は、ヴェマーレ族の女性とは異なる扱いを受けるための特別な存在であり、イモに変化することから、「イモを得るための生贄」であった、とまず単純に考えられる。人々は祭りで、ヴェマーレ族の女性には絶頂と子孫を求めるが、ハイヌウェレにはイモかでなければ物品を求めるのである。表1~3を見れば、この神話は「近親優位父系社会」のものと推察される。人々は、姑や姉妹といった「身内の女性」は大切にするが、余所から来た「嫁」は道具扱いである。嫁から子孫を得ても、子供は「財物」や「食物」とされ、一人前のヴェマーレ族扱いは受けられないかもしれない。特に母系の影響が強く残っていれば、母親がヴェマーレ族でない者は、ヴェマーレ族とはみなされない可能性がある。そうして、純潔のヴェマーレ族と混血のヴェマーレ族との間で序列が発生する。ハイヌウェレ型神話の場合は、サテネが姑、ヴェマーレ族の女性達が人々の姉妹、ハイヌウェレが嫁である。そして、ハイヌウェレの立場が単なる利用するための道具であるのなら、極端にいえば、ハイヌウェレは女性ではなくて、男性でも良かったのではないだろうか。トゥワレはヴェマーレ族の男性ではあるが、もはやアメタのようにサテネに仕えたり、従ったりする存在ではなく、身内の女性も、外来の女性に対するように冷酷である。

ラビエの物語では、ラビエはヴェマーレ族の女性だが、太陽神トゥワレに妻として求められ、殺されてしまう。このように身内から生贄が立てられる場合を身内型ハイヌウェレとする。ラビエは「妻」として求められているのだから、男性では不可能と思われる。彼女の意思はハイヌウェレの時と同様尊重も確認もされない。そして、ハイヌウェレはイモや財物扱いで、現実に役に立つものに変えられてしまうが、ラビエは月に変化してしまう。月は、直接人々の生活にどのように関わるのかは明確にされていない。ラビエの死の意味は何なのだろうか?

オーストロネシア語族は「射日神話」を持つ人々でもある。台湾の射日神話では、「2つの太陽を射落としたところ、落ちた方は死んで月に変化した」というものがある。ラビエが死んで月に変化したという神話と比較すると、ラビエとは「射落とされて死んだ太陽である」ということができる。ということは、ムルア・サテネは本来「太陽女神」だったのではないだろうか。ラビエはムルア・サテネの一部である。ただし、ヴェマーレ族の神話ではムルア・サテネは太陽神ではない。太陽神はトゥワレである。すると、ラビエの物語は、トゥワレが本来の太陽神であったムルア・サテネを殺して、太陽神になりかわり、ラビエという月に変えてしまった、という話ではないだろうか。これは父系の文化が進んだ態様といえ、全能性の太陽女神の信仰は全面的に禁止されるか、彼女の一部分である「月の女神」への信仰しか許されなくなる。

以上を纏めれば、ラビエは「機能を制限して限定したムルア・サテネ」で、サテネの一部分で「サテネの面相」の一つといえるが、ハイヌウェレはサテネの一部とみなされる場合もあるが、道具でしかない場合もあって、必ずしも「サテネの面相」とはいえないものといえる。ハイヌウェレが「サテネが変化したものだから」という理由でサテネと同一視されるのなら、ハイヌウェレはアメタが変化したものでもあるので、アメタと同一視される、ということにもなり、一人のハイヌウェレに複数の性質が持たされることになる。

男性の役割について[編集]

アメタはハイヌウェレの死の非道さをムルア・サテネに訴えでる存在なので、ムルア・サテネに仕える存在、といえる。アメタはココヤシからハイヌウェレを得る能力を持っているし、死んだハイヌウェレをイモに変化させる能力も有しているので、「特別な能力を持ったシャーマン(媒介)」といえる。神であるムルア・サテネと直接の会話もできる。彼は狩人でもある。アメタが狩人である、という点は、彼の特殊な地位の起源が狩猟採集の時代にまで遡ることを意味すると考える。人々にとって、何よりも重要なのは食料の供給を安定させることだが、そのために狩りが重要だからこそ狩人が部族の中で重要視される。農耕と牧畜が開始されれば、狩人の立場は、「獣に詳しい人」ということで牧人に変化するように思う。また彼が動物の生態に詳しい点を重視して、動物を思い通りに操れる獣の王のように見なすようにもなったかもしれない[19]。要するにアメタは、神々と直接やり取りする立場であるし、食物である動植物を管理する管理人でもある。彼はムルア・サテネや人々に食料を供給する役目を負う。

トゥワレはラビエを月に変化させたり、アメタと類似した性質を持つ。よってアメタを「上位トゥワレ」とする。一般のヴェマーレ族の男性はマロ祭りに参加し、普通に同族の女性と子孫を残すことができるが、トゥワレやアメタのように何かを別のものに変化させる能力は持たない。そのため一般のヴェマーレ族の男性を「下位トゥワレ」と呼ぶ。アメタが下位トゥワレ達のリーダーとしての性質も有していれば、アメタは「ヴェマーレ族の王」と呼ぶことも可能かもしれないが、彼らの社会構造と階級制度はそこまでは発展していないのかもしれない。

純粋に近い母系社会では、男性はよその家に通って子供を作るが、生まれた子供は「母親の家の者」であって、アメタからは他人になる。そもそもアメタの恋人である女性が同時期に複数の男性と交際していれば、生まれてきた子供の生物学的な父親がアメタであると誰に分かるだろうか。だから、アメタがイノシシと交わって生まれたココヤシや、ココヤシと交わって生まれたハイヌウェレは、アメタから見れば他人のはずである。アメタにとっての家族はアメタと同じ「バナナ」の家に生まれ、「バナナの女性達」が生んだ子供達なのである。母系社会には「父親」というものが存在しないので、「アメタの家族」としての「子供達」の生物学的な父親がイノシシであろうが、ココヤシであろうが、よそ者はバナナの母親から生まれた子供達には発言権を持たない。だから逆に発言権を持つやアメタは「バナナ」であって、女性や子供達からは、兄弟とか叔父とか大叔父、といった立場になる。アメタは必ずしも子供達の生物学的な父親であるとは限らない。

ただし、ヴェマーレ族は既に家族としての「父親」が発生している「父系社会」なので、父親は父親で、子供達に権利がある社会といえる。男性を中心とした家系図で「バナナ」が定義されるのであれば、ハイヌウェレは「アメタの娘」ということで「バナナ」の仲間になれる。要は、ハイヌウェレがヴェマーレ族の一員になれるかどうかは、彼らの社会がどのくらい父系となっているか、による。父系化が進めばハイヌウェレは「バナナ」の一員だけれども、母系のままだとハイヌウェレは「ココヤシ」であって、バナナの仲間にはなれない。

ともかくアメタは「食料の供給者」なのでイノシシを狩る。ハイヌウェレがイモ類として扱われることからも分かるように、ここで述べる「イノシシ」には2種類の意味がある。一つは本物の「イノシシ」であって、牧畜が始まれば家畜化されて「豚」となる動物という意味である。家畜化されればアメタの地位は「狩人」から「牧人」へ変わりえる。もう一つの意味は、他の部族に「イノシシ」のレッテルを貼ることで、自分達よりも「下」に位置づけて、彼らを食料や道具とみなす、という意味で、こちらは現代的にいえばれっきとした「民族差別」とか「人種差別」に相当する。そしてアメタは「食料の管理人」なのだから、自分達が勝手にラベリングした「イノシシ族」の管理人ともなる。アメタは自らが属すヴェマーレ族ではシャーマンであり、狩人であるだけかもしれないけれども、「イノシシ族」から見れば彼らを支配する「王」なのである。すなわち、これは武力かあるいは知略によって「バナナ族」が「イノシシ族」や「ココヤシ族」を支配している構図である。ヴェマーレ族が文明的に他の部族よりも優れていれば、技術や知識を武器にして他部族を傘下に置くこともあっただろう。その結果、「バナナ族」の父親が下の身分の女性に子供を生ませればハイヌウェレのように混血児が生まれる。アメタは母系社会出身の者であれば、「父親」としてではなく「管理人」として混血児達を支配することになる。

「他人に対し、勝手にココヤシというラベルを貼って人種差別するなんてひどい。アメタ達だってバナナのくせに。」とココヤシ族は思うかもしれない。バナナも食物の一種である。ということはもしかしたら、アメタ達だって誰かにバナナというラベルを貼られているのかもしれない。もっと権力のある者にそう決められたら逆らうことはできない。逆らえばハイヌウェレを殺すように、一滴の良心の呵責も持たずに相手は草をむしるみたいに自分を殺してしまうかもしれない。誰がヴェマーレ族にバナナのラベルを貼ったのだろうか。それは彼らの「管理人」である「太陽神トゥワレ」とその部族なのではないだろうか。仮にトゥワレの部族をバナナを食べる者、の象徴ということで猿族だとする。猿族も母系社会であれば、「猿のサテネ女神」がいる。ヴェマーレ族にとって「太陽神」であるトゥワレは、猿族の中ではシャーマンであるし狩人であるし、「猿のサテネ女神」に奉仕する存在である。けれども、ヴェマーレ族に対しては「太陽神」であって、ヴェマーレ族の娘を勝手に殺すことも、自分の物にすることもする。相手の意思を尊重などしないのである。

とすると、トゥワレもまた管理人(王)ということになるので、神話からははっきり示されないが、ムルア・サテネもアメタもトゥワレが任命する存在で、「役職」のようにも解釈できると思う。そして彼らはトゥワレがヴェマーレ族の娘ラビエを囲い込んで食い物にし、時に殺しても抗議する権利すらない。その代わり、彼らよりも下位のココヤシ族の娘をヴェマーレ族は食い物にすることができる。ココヤシ族の娘から生まれたハイヌウェレを今度はイモ族の女神に指定して、新たにイモ族を作り出して、ヴェマーレ族の支配下に置くこともできる。その場合は、ハイヌウェレは「イモのサテネ女神」となるともいえる。アメタはココヤシ族にとっては「バナナ出身のトゥワレ(太陽神)」だし、新たに作り出した芋族にとっても「バナナ出身のトゥワレ(太陽神)」なので、芋族の女神の任命権を持っているのである。だから神々の序列は

猿のサテネ女神 > 猿のトゥワレ >> ヴェマーレ(バナナ)のサテネ女神 > バナナのトゥワレ(アメタ) >> イモ類のサテネ女神(ハイヌウェレ)

と、序列に従って延々と続くことになる。サテネという女神はそれぞれの自分の部族の「母親」である。トゥワレはそれぞれ、自分の部族では狩人でありシャーマンだけれども、下位の部族に対しては「太陽神」であり「管理人(父親)」ということになる。「管理人(支配者)」の象徴を「太陽神」とするのであれば、太陽神であるのは「猿のサテネ女神」、「猿のトゥワレ」、「バナナのトゥワレ(アメタ)」ということになり、複数の太陽神が存在することになるが、女性の太陽神はただ一人ということになる。男性形の太陽神は大勢いるが、彼らは女性の太陽神の代理としての支配者だ、といえる。だから「トゥワレ」という名前の男性の太陽神は各部族にいて、それぞれが太陽神である。「サテネ」という母女神も各部族にいるのだけれども、彼らは大抵の場合太陽神ではない、し、もしかしたら月の女神にしたり、大地の女神にしたり、水の女神にしたりするのも任命者次第ということになるのかもしれない、と思う。ヴェマーレ族の場合、ラビエは「月の女神」に任命された。ラビエとサテネが「同じもの」であるならばサテネも月の女神に任命された、ともいえる。しかし、下位の女神をトゥワレが自由に任命できるものであるならば、必ずしも「母女神」は一人である必要はない、ともいえるのではないだろうか。そう考えれば、ラビエは「月の女神」に任命されたが、サテネは死んで「黄泉の女神」に任命されたかもしれない。彼らを「一つの女神」とするのか、「複数の女神」とするのかもトゥワレの判断次第である。そうすればトゥワレの判断次第で、ラビエとムルア・サテネは「別のもの」ともいえることになる。とすれば、ラビエはムルア・サテネから分かれた「一面相」といえるかもしれないが、「全く別の神」ともいえる。ヴェマーレ族の場合、本当はどのように考えられていたのだろうか。その点を彼らの社会構造からきちんと考察していない点がイェンゼンの「至らない点」といえる。露骨な「民族差別思想」を「文化の一種」と言っちゃう吉田とかは、同じ日本人として恥ずかしい、という以外、個人的には言葉が出てこない気がするわけである。

ともかく、ヴェマーレ族の最上位の男性といえるトゥワレの役割は、「管理人(父親)」といえる。トゥワレはおそらく「外」から来た者で、ヴェマーレ族ではないかもしれない。一般的に母系社会では「父親」というものは存在しないし、必要もされないのだが、トゥワレの存在は「父親」ではなく「管理人」として、ヴェマーレ族を支配している存在にとって必要性がある、といえる。ムルア・サテネやアメタはヴェマーレ族の中では支配する側であったり、支配する側に通じる特殊な立場、といえるので、立場的にも、そして実際にもトゥワレの生物学的な「子供」である可能性はある。トゥワレは望めばヴェマーレ族の女性を囲い込むことだってできるので、その場合には生まれてきた子供達はトゥワレの子供で間違いない、ということになる。ムルア・サテネは母系社会ではトゥワレを補佐する立場として、人々のリーダーになるかもしれない。アメタはムルア・サテネとトゥワレの両方に奉仕する立場になる。とすれば、下位トゥワレである一般的なヴェマーレ族の男性も、社会的にはムルア・サテネ(母親)とトゥワレ(父親)、場合によってはアメタ(長男)に奉仕する存在となる。そして、アメタと男性達はヴェマーレ族よりも下位の部族を管理・支配する時はトゥワレのように振る舞わなければならない。そのような場合には父親こそが模範である。

マロ祭は「ヴェマーレ族の庶民のための祭り」といえる。そこでは、自由恋愛も母系社会の伝統も認められる。ただし、支配階級であるトゥワレ、ムルア・サテネ、アメタはそこには参加しない。だって、それは「家畜」の祭りだから。家畜が許される範囲で生殖のための祭り、トゥワレ達を讃える祭りをすることは許される。かくして、ヴェマーレ族はトゥワレという「巨大な管理人(支配者であり父親であるもの)に支配された母系社会」という社会を形成することになる。こうして近親の女性(母親、姑)のみは尊重される近親優位母系社会は形成されるのではないだろうか。

母親をラベリングする社会の問題点[編集]

母親によって、人の身分秩序や立場、場合によっては職能を分類すると大きく2つの問題が生じるように思う。

一つは、何らかの理由で、親に捨てられたり、幼い内に生き別れになってしまったりした場合、その人はいったいどの部族に属するのか、自分でも分からなくなってしまう、という問題である。偶発的な事件や事故はいつの時代でも起こりえるので、代が下るに従って、自分の所属が分からなくなる人はどんどん増えることになる。

もう一つは、階級があまりに固定されすぎて、女性が交わることのできる男性が特定の部族に限定されすぎてしまうと、近親相姦が増え、遺伝子の多様性が失われて、結局は健常な子供が生まれにくくなる、という問題が生じる。各部族が互いに平等であれば、どの部族からよその部族の女性に通っても、同じ部族の女性に通ってもあまり差は生じないが、「階級」というものが生じてくれば、女性は自身と子供の立場の安定のために、上の階級の男性に通って貰いたがるようになるかもしれない。

ただし、ハイヌウェレ型神話では、これらのことが問題として語られることはない。そのため本項では問題の提示に留める。

サテネとアメタの怒りの意味[編集]

これまでの考察からココヤシを母に持つハイヌウェレは母系社会の概念では「ヴェマーレ族(バナナ)ではない」ということになる。彼女が一般のヴェマーレ族の祭りに、他の女性達と同じ立場で参加を求めることは父親のアメタがヴェマーレ族であることによるので、ムルア・サテネやアメタがハイヌウェレをヴェマーレ族である、とみなしていたのなら、それは父系の考え方といえる。母系の思想を持つ一般のヴェマーレ族には、ハイヌウェレは単なる芋に過ぎないので、他の女性達と同じ立場、同じ権利を求めるとは「図々しい」ということになる。同じヴェマーレ族の中でも、上位に位置するムルア・サテネ、アメタと、下位の一般のヴェマーレ族との間、すなわち彼らの社会階級の間でどれだけ父系を尊重するかで差が生じていることが分かる。ハイヌウェレの死に対して、サテネとアメタが怒りを示しているのだから、少なくともこの二者の間では、ハイヌウェレをヴェマーレ族の娘として扱う、という取り決めがあったと思われる。それが一般の人々に周知されなかったので、人々はハイヌウェレを芋として扱った。周知されていなければ、彼女が残酷に扱われることはサテネやアメタにはあらかじめ予想ができたのではないだろうか、ということになる。ということは、ハイヌウェレは意図的にサテネとアメタによって「死ぬ運命の祭祀」に追いやられたのではないだろうか、とそのような疑問が沸く。しかし、そうであればハイヌウェレが死んでもサテネとアメタが怒る理由はない。そうなることは分かっていたからである。

罰を受ける人々と女性[編集]

「ハイヌウェレの死」に関して罰を受ける人間は3種類存在する。ハイヌウェレの死が予定調和であれば、ある意味「罰を受けた」ともいえるのはハイヌウェレのみ、ということになるが、それも意図的なものであれば冤罪といえる。その内容は以下の通り

- ハイヌウェレ:他のヴェマーレ族の女性のように振る舞わなかったので、罰として殺された。

- ヴェマーレ族の人々:ハイヌウェレを殺害したために、他の動物に変えられたり、不死の生命を失った。

- ムルア・サテネ:ヴェマーレ族の間から姿を消した(「死」の暗喩といえる)。

1項のハイヌウェレの死は、「食物起源神話」としては、後述の后稷の神話のように、「死体が植物(穀物や芋類)に化生した」という単純な死体化生の神話が、社会学的な群像劇ともいえる大きな神話に取り込まれたものと考える。おそらく植物のそばに死体を植えると、肥料になって植物が良く育つ、という現象から生じた神話ではないだろうか。特に芋類を栽培する人々は焼畑農業を行い、経験的に灰が肥料になる、ということも知っていたであろうから、人や動物を焼いた灰から栽培植物が発生した、と考えても不思議ではない、と思う。社会という組織が発展してくると、「生贄」という名前の「肥料」を選ぶのに、社会的な基準というものが必要とされたかもしれない、と思う。曰く、「悪いことをした罪人である」とか、単に「身分が低いことそのものが悪である」というような考え方である。あるいは「生贄」ということに神秘的な意味を敢えて持たせたければ、特殊な身分の人を選んだり、場合によっては上位の身分の人を敢えて拉致するような形で選ぶようなこともあり得たかもしれない。后稷の場合は、特に生贄にされたわけではないけれども、人外ではない「巨人」の子として描かれていたりして、彼に神秘的な側面を持たせている。

2項のヴェマーレ族の人々の変化(変身)は、ヴェマーレ族が多くの動物、精霊、氏族の先祖である、という由来譚が組み込まれたものと考える。変化したものは、ヴェマーレ族から分かれたものなのだから、当然「親」としての権利はヴェマーレ族にあると思われ、単なる由来譚だけでなく、発生したものたちに対するヴェマーレ族の優位性、支配性を示して正当化する目的も含まれていると考える。「罰」の意味については後述する。

3項のムルア・サテネは、物語の中では自発的に姿を消すことにはなっていて、他者から「罰を受けている」という要素は乏しくなっている。しかし、彼女が「身を隠す」ことが一種の「引責辞任」のような性質を帯びていたとすれば、彼女は人々のリーダーとしての役割を果たせなかった点について、自ら責任を取る、という形で罰を受けて姿を消したのかもしれない。

そして、本項の最大の問題は、「ハイヌウェレの死が予定されていた意図的なもの」であるなら、なぜ人々はその死の責任を取り、サテネもこの世を去らねばならなかったのだろうか、ということに尽きる。現代的に考えれば、子供の身の安全を守るのは、まず第一に親でなければならない。とすればアメタにはハイヌウェレの身の安全に気を配り、危険な祭りに行かせなかったり、危険が及ばないように護衛をつけたりする義務があった、と言えないだろうか。現代的に考えればアメタには「親としての監督義務」があった、と思われるが、それは果たされていない。その代わりにサテネや人々が責任を負って罰を受ける、というのであれば、彼らはアメタの身代わりとなって罰を受けたともいえる。物語の中で、人の生死に関わる問題を起こしても罰されない者が二人居る。それは、アメタとトゥワレである。よって、彼らは社会的地位が高く、何をやっても罰されることがない存在だ、ということが分かる。彼らの行動に落ち度がある場合、より地位の低いサテネや人々が罰を受けなければならない。例えば、天災などが起きた場合に、人々は神に祈っても祈りが届かなかった、と感じる。神が絶対的な存在であって、罰を与えることができなければ、神と人との間に入ったシャーマンや神官の働きが悪い、とされる文化はままある。また、すぐに思い当たる節がなくても、漠然と人々の行いが悪いから天罰が下った、などと考えるかもしれない。とすると、本来シャーマン的であり、媒介としての地位にあったアメタの地位はトゥワレに近いもの、あるいはトゥワレと同じくらい高いものとより高くなっており、逆にサテネの方が本来の絶対的女神の地位から責任を負わなければならない下位の者へとより低くなっていることが分かる。でも、サテネの地位はシャーマンや媒介のようには変化していないので、そのようなことが本来の彼女の役目ではないことが分かる。そして、シャーマンが支配者である神と同格の地位に立つことは、現実の人間の世界では専制君主の誕生ということになるのではないだろうか。専制君主とか彼らこそが王でもあり、神でもある絶対的な存在である。アメタはヴェマーレ族の中で、そのような地位にいる。そして、自らハイヌウェレを死に追いやりながら、その責任を直接の殺人者達(人々)に転嫁できるほどの権力を持っていた。

まとめ[編集]

ハイヌウェレ型神話は、食物、特に植物の起源神話というに留まらず、古代において母系社会だったものが、どのように父系社会へと変遷したのかの過程が含まれる興味深い神話である。日本や封建時代の中国では、よその家から来た嫁が嫁いじめを受けるが、何故か同じ女性である姑は威張っている、という文化の源泉がハイヌウェレ神話の思想と同じところにあることが分かる。

その他の神話[編集]

エンキドゥ(メソポタミア神話)[編集]

エンキドゥ(シュメール語: 𒂗 , 𒆠 , 𒆕 - EN.KI.DU3 - Enkidu) は、『ギルガメシュ叙事詩』の登場人物で、ギルガメシュの無二の親友である[20]。 エンキドゥの名は知恵の神エンキ(アッカド語名:エア)に由来すると言われている[21][22]。後代においてはその来歴から動物(あるいは家畜)の保護神として崇められた[21][20]。

シュメールの天空神アヌは、創造を司る女神アルルにウルクの王ギルガメシュを諌めるため彼と同等の力を持つ者を作るよう命じる[23]。アルルは粘土をこねて山男を作り、知恵の神エンキ(エア)よりエンキドゥという名を与えると、続いて軍神のニヌルタが強い力を授け、エンキドゥを静寂の中に置いた[24]。

荒野に降りたばかりの頃は父も母もなく、女のように長い髪、角、尻尾と毛むくじゃらの体を持ち、獣たちと同じように草を食べたり水を飲んだりして過ごし、獣たちの保護者のようでもあったが、人としての知能はほとんどなかった。一方、エンキドゥに狩りを妨害されたという狩人親子の訴えを聞いたギルガメシュは、神聖娼婦シャムハトを連れて行くようにと助言する。水飲み場へやってきた狩人とシャムハトが身をひそめながら待機していると、3日目になってエンキドゥは獣たちと共にやってきた。獣たちは人の姿を見るなり逃げて行ったが、エンキドゥだけはシャムハトの誘惑に惹かれ、6晩7日に及んで交わりに及び、パンや蜂蜜、麦酒などの人間の飲食物を口にした。これによりエンキドゥから毛が抜け落ち、野人性を失っていく。人の言葉を覚えると、それまで仲良くしていた獣たちは去っていき、エンキドゥは孤独になった。彼は力が弱くなる代わりに知恵と思慮を身に付けた[25]。人語を理解するようになると、シャムハトから飲食や着衣についてなど、人間とはどういったものなのかを教わる[26]。

エンキドゥは、自身と同じような強い仲間が欲しいと思う。エンキドゥはギルガメシュが初夜権を行使していると知ると、怒ってウルクへ行く。シャムハトはエンキドゥを戦士(花婿)のような衣を着せて送り出す。エンキドゥが町に着いたのは大晦日の晩、初夜権を行使しようとするギルガメシュが婚礼の神殿へ赴くという時だった。神々の思惑通りにギルガメシュとエンキドゥは激しい戦いを繰り広げ、対等に渡り合って2人は互いの力を認め抱き合う。初めて膝をついたギルガメシュはエンキドゥを抱き上げ、人々に向けて彼を親友とすることを宣言する。

エンキドゥはギルガメシュと共にレバノン杉の森に棲む自然神フンババを退治した後[27]、ウルクに帰ると女神イシュタルがギルガメシュの英姿に魅せられて王を誘惑する。しかし、ギルガメシュは求婚を拒否し、これに腹を立てたイシュタルは天の雄牛(聖牛グガランナ)により世界を荒らして、多くの死者を出す。怒りにまかせてギルガメシュを呪おうとしたイシュタルに対してエンキドゥは、牡牛の死体から腿を引きちぎってイシュタルの顔面に投げつける[28]。二人が力を合わせれば神にも届き得ることを恐れた神々は、二人のうちどちらかが死ななければならないと決め、「ギルガメシュは殺してはならない」とした神罰としてエンキドゥが死の呪いを受ける[29][30]。

エンキドゥは12日間に及ぶ高熱に浮かされ、最期は自分のことを忘れないでほしいと話しつつ、ギルガメシュに看取られながら息を引き取った[31]。ギルガメシュは亡骸に花のようにベールをかけると、気が触れたように悲しみ、蛆虫が彼の体から落ちこぼれるまで側を離れなかった[32]。ギルガメシュは蜂蜜やバターと共に彼を埋葬してやると、荒野をさまよった。

エンキドゥの死後、ギルガメシュは眠りたくても眠れないという不眠症のような症状に何度も苦しめられる。不死を得られず放浪の旅から帰り、皆に尊敬される王となった後、死ぬ前の夢にエンリルが現れ「人として死の運命からは逃れられないが、たとえ死んでも冥界でエンキドゥと再会するだろう」と伝えられ、ギルガメシュはようやく長い眠りを受け入れる[33]。

エンキドゥはギルガメシュと共に冒険へ行き、戦い、床を共にする。外見的特徴としてエンキドゥは女のように長い髪を持ち、ギルガメシュと双子のように似ていたが、エンキドゥの方が小柄であった。エンキドゥは、常にギルガメシュの気持ちを楽にし、死してもなおギルガメシュの愛する存在だった。

当時の文化的背景に基づけば自然だがエロティックな表現が度々見られることから、ギルガメシュと友人を兼ねた恋人関係であったとか[34][35]、あるいは義兄弟、一人の人間の多面性を現した「二重身(=ドッペルゲンガー)」であるとする研究もある[36]。エンキドゥはシャムハトと職業を同じくする「神聖男娼(神事を司る男娼)」としてギルガメシュに仕えた従者であり、掛詞を好んだシュメル人文化において、エンキドゥがギルガメシュの夢に星や斧の姿をとってやって来るのはその暗喩とされる[37]。エンキドゥは半神半人のギルガメシュを地上に堕としめ、ギルガメシュを神の子から人間にする堕天使のような役割を持っている[38]。エンキドゥは「戦士(シュメル語で「花婿」とも訳せる。また「死」の掛詞でもある)」のような姿でギルガメシュと出会い、死してからはギルガメシュによって「花嫁」のようにベールをかけられた[39]。

2014年に公刊された新文書は大きな驚きをもたらした。エンキドゥは個人としてのギルガメシュを死後も支え続け、偉大な王の代わりに神殺しの罪を引き受ける役割を持つ[40]。後述のとおりフンババを殺すことにエンキドゥは反対していたが、結局ギルガメシュに協力することになる。遠征では夢解きができない都市育ちのギルガメシュに対して、エンキドゥは夢解きができることも繰り返し示されてゆく。エンキドゥにはシャムハトのようなシャーマン的な資質があり、近未来の予知と解釈もできると考えられる。野人エンキドゥは彼の故郷である自然を捨てるが、人間にもなりきれない。エンキドゥは穢れを引き受けるべき役割とそれによる死の運命を知っていたのであり、ギルガメシュの夢を「フンババの殺害成功」と解いたこともその役割のためであったということである[41][42]。

エンキドゥは野獣として狩人たちから、ギルガメシュは暴君として民たちから、それぞれ恐れられていた。ところがお互いの力を認め合い親友となったことで、ギルガメシュはそれまでの横暴を改め穏やかさを取り戻し、エンキドゥは泣いたり怒ったりと人間性に磨きが掛かり、2人は国から愛される強き英雄となっていった。このように彼らの関係からは、人が人らしく成長していくためには教養と友人が必要不可欠であることが示され、寓話らしきプロセスが色濃く刻まれている[43][44]。

ギルガメシュは「香柏の森(レバノン杉)を切り開き、全ての悪(=フンババ)を国から追い払い、我々の名を永遠に刻もう」と遠征の話を持ち掛ける。これを聞いたエンキドゥの目から涙が溢れ、遠征を強く反対される。エンキドゥは、フンババが神から与えられた「天命」を変える事に強い罪悪感を覚え、フンババ「人々の恐れ」とされているという理由で抵抗する。ギルガメシュは土から生まれた彼にも苦しみを感じる心があることに動揺し、「エンキドゥは後ろに付いて励ましてくれるだけでいい」と彼をなだめる。エンキドゥは長老達からも「森への道はエンキドゥがよく知っている」と迫られ、結局は周囲のプレッシャーに押し切られる形で同行する事になる。出立の前にギルガメシュの母神ニンスンは、エンキドゥを養子に迎え入れギルガメッシュの義弟とした。森のほとりでギルガメシュはエンキドゥの膝に頭を埋め休息するが不吉な夢を見る[45]。

豊かなレバノン山地につくと、エンキドゥを見たフンババは激怒し「来い、エンキドゥよ、お前はなぜギルガメシュを私の前に連れてきた?」とエンキドゥを激しく責める。フンババは幼少期のエンキドゥと面識があり、殺そうとしたが親もなく小さなエンキドゥを哀れに思って見逃した過去を語り、彼を味方につけようとする。ギルガメシュは「怒り狂え!そして(動物の)血を体に塗り付け、あなたの意識を変化させよ」とエンキドゥに迷いを捨てるよう指示する。またエンキドゥにはシャーマンのような資質があり、巫女のように体に血を塗り付けることでトランス状態(変性意識状態)になれることも示唆されている。ギルガメシュは「あなたの叫びが楽器のごとく響くよう、私の友よ、互いに(手を)しっかりつかめ!私たちは(二人で)一人のようになって立ち向かう」と言って手をつなぎ、エンキドゥの戦意を奮い立たせようとしている[46]。

太陽神シャマシュの加護を受けたギルガメシュと協力しながら、フンババの七つの力を使えなくさせ、最期はエンキドゥが首をかき切り、二人はフンババをこの世から滅することに成功する。フンババは殺される間際に、「エンキドゥがギルガメシュよりも長生きできないように」とエンリル神に祈りを捧げた[47]。伐採された木はウルクに富をもたらしたが、エンキドゥは後で自らの行った行為を後悔し、苦しみをギルガメシュに打ち明ける[48]。

数々の怪物を倒し、二人が力を合わせれば神にも届き得ることを恐れた神々は、二人のうちどちらかが死ななければならないと決める。イシュタルの双子の兄でもあるシャマシュは無実のエンキドゥが死ぬことに疑義を唱えるが、エンリルや他の神々は「最も優れた男はギルガメシュ」「ギルガメシュを殺してはならぬ」とし、神の定めた役割を放棄したエンキドゥが死の呪いを受ける事を決める[29]。

該当例[編集]

ハイヌウェレ型神話は、東南アジア、オセアニア、南北アメリカ大陸に広く分布している。それらはみな、芋類を栽培して主食としていた民族である。イェンゼンは、このような民族は原始的な作物栽培文化を持つ「古栽培民」と分類した。彼らの儀礼には、生贄の人間や家畜など動物を屠った後で肉の一部を皆で食べ、残りを畑に撒く習慣があり、これは神話と儀礼とを密接に結びつける例とされた[49]。

日本神話の大宜都比売や保食神(ウケモチ)・ワクムスビにもハイヌウェレ型の説話が見られる[50][51]。しかし、日本神話においては、発生したのは宝物や芋類ではなく五穀である。よって、日本神話に挿入されたのは、中国南方部から日本に伝わった話ではないかと仮説されている[52][53]。

私的考察[編集]

管理人個人の私見では「生贄の人間」は原則的な意味では「共同体の外の人間」である。共同体の中から選ばれる場合には「罪ある者」とされたり、単に「白羽の矢が立つ」といった、特別に該当者を「共同体の外の人間」と扱う目安というか基準のようなものが必要と思われる。また、后稷の例のように「死体から穀物・芋類が発生する」のであれば、本来、特に生贄に性別の定めはなかった、と考えられるのではないだろうか。

日本については、縄文時代にサトイモが渡来しているので、サトイモの流入と共にハイヌウェレ型神話が入り込んで来ており、縄文系の母系社会に適した形でまず定着したと思われる。その後弥生の人々と稲作文化(強力な水稲耕作文化)が流入して、日本神話の大宜都比売や保食神の神話に纏められたのだと考える。

参考文献[編集]

- Wikipedia:ハイヌウェレ型神話(最終閲覧日:22-07-13)

- Wikipedia:エンキドゥ(最終閲覧日:22-07-17)

- 大林太良、吉田敦彦 , 世界の神話をどう読むか , 青土社 , 1998 , p122-127

- 吉田敦彦 , 世界の始まりの物語 , 大和書房 , 1994 , p58-59

- アードルフ・イェンゼン , 大林太良; 牛島巌; 樋口大介 訳 , 殺された女神 , 弘文堂 , 1977

- Adolf Ellegard Jensen , 大林太良; 牛島巌; 樋口大介 訳 , Hainuwele , Arno Press , 1978 , https://books.google.com/books?id=PnR7xY8qFCcC&q=Maro+Buschmesser , lang:de

- 大林太良 , 八 女神の死と豊穣 , 神話の話 , 角川書店 , 1979 , pages128–163 , 講談社学術文庫 346 , isbn:4-06-158346-8

- 大林太良; 伊藤清司; 吉田敦彦; 松村一男編 , 2005 , 世界神話事典 , 角川書店 , 角川選書 , isbn:4-04-703375-8 , ISBN2:978-4-04-703375-7

- 大林太良 , 八 女神の死と豊穣 , 神話の話 , 角川書店 , 1979 , pages128–163 , 講談社学術文庫 346 , isbn:4-06-158346-8

- 吉田敦彦 , 古川のり子 (付説) , 縄文土偶の神話学 : 殺害と再生のアーケオロジー , 名著刊行会 , 1986 , url=https://books.google.com/books?id=Q6wlAAAAMAAJ&q=九家族 , pages37–64 , さみっと双書

- 吉田敦彦 , 昔話の考古学-山姥と縄文の女神 , 中央公論社 , 1992 , https://books.google.com/books?id=UhOLAAAAIAAJ&&q=九家族 , pages140–169 , 中公新書 , isbn:4-12-101068-X,ISBN:978-4-12-101068-1

関連項目[編集]

参照[編集]

- ↑ 1.0 1.1 『世界神話事典』「ハイヌウェレ」の項(吉田、p. 153)

- ↑ 『世界神話事典』「イェンゼン」の項(大林、p. 33); 大林, 19791, p141

- ↑ 大林, 19791, pp133–141; イェンゼン, 1977, pp54–59を引用。

- ↑ アメタとは高野山の高野御子の姿に類似しているように思う。単なる狩人ではなく、神の意をうけて人々に主食となる作物をもたらす媒介のような役割を果たしている。(管理人)

- ↑ 5.0 5.1 5.2 5.3 和書, 西村 , 朝日太郎 , 西村朝日太郎 , 第九章第七節 デマ神の神話学的背景 , 人類学的文化像 : 貫削木と聖庇の基礎的研究 , 吉川弘文館 , 1960 , https://books.google.com/books?hl=ja&id=m_5BAQAAIAAJ&q=ハイヌウェレ , pages400–402

- ↑ 吉田, 1986, pp37–39; 吉田, 1992, pp141–143

- ↑ 大林, 1979, pp133–135

- ↑ イェンゼンのドイツ語原文では単に"große Buschmesser"だが((Jensen, 1978, p455)、目次を見れば他所でparangという刀が出ており、Buschmesserである。

- ↑ 吉田, 1986, pp39–40; 吉田, 1992, pp143–144

- ↑ 大林, 1979, pp135–137

- ↑ 大林, 1979, p137

- ↑ 吉田, 1992, p146。 肺腑からアインテ・ラトゥ・パイテ(紫色ヤム芋); 乳房:アインテ・ババウ; 両目:アインテ・マ(生りはじめの形が目に似る); 恥部:"明るい紫色でとてもよい匂いがして美味しい、アインテ・モニという種類"; 尻:アインテ・カ・オク("外皮がかさかさ"); 両耳:アインテ・レイリエラ; 両足:アインテ・ヤサネ; 太股:アインテ・ワブブア(大型種); 頭:ウク・ヨイヨネ(タロ芋の一種)。

- ↑ mulua Satene、未熟バナナより発生したといわれる。

- ↑ 大林, 1979, pp138–140

- ↑ 吉田, 1992, pp160–161

- ↑ Antoni Klaus , Death and Transformation : The Presentation of Death in East and Southeast Asia , Asian folklore studies , volume41 , issue2 , year1982 , https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_10208691_po_1172.pdf , page154 , doi:10.2307/534874 , jstor:534874, Jensen, Adolf Ellegard. Die getötete Gottheit; Weltbild einer frühen Kultur, 1966, p. 134 より(英訳で)抜粋。

- ↑ 吉田敦彦 , 世界の始まりの物語 , 大和書房 , 1994 , p58-59

- ↑ 吉田敦彦 , 世界の始まりの物語 , 大和書房 , 1994 , p64

- ↑ また、「狩り」は武力の象徴でもあるので、ハイヌウェレ神話では明確でないが、アメタの立場は人々のリーダーである王にも発展し得る。神と交流するシャーマンとしての性質は神官に移行し得る。

- ↑ 20.0 20.1 池上(2006)p.117

- ↑ 21.0 21.1 矢島(1998)p.189

- ↑ エンキとは山羊の神でもある

- ↑ アルル:人類創造に関わった女神の一柱として、アトラ・ハシースの洪水伝説に登場するベーレット・イリと同一視されることがある創造神。池上(2006)pp176,191

- ↑ 月本(1996)

- ↑ シャムハトのような、娼婦による性交渉は現在の売春とは在り方が大きく異なり、神聖な儀式として扱われていた。

- ↑ エンキドゥはゲブのように女性によって人間の世界にもたらされている。

- ↑ これはヒッタイトのクマルビ神話、ギリシア神話のクロノス追放に相当するエピソードと考える。フンババが木の管理者のように考えられていることは注目に値すると思う。

- ↑ これはギリシア神話のミーノータウロス退治に相当するエピソードと考える。

- ↑ 29.0 29.1 https://jp.pokke.in/gilgamesh-tsukimoto/ , ギルガメシュ叙事詩研究の第一人者に本当のギルガメシュ像について聞いてみた

- ↑ これはエンキドゥの方が「身分が低い」からであろうか。

- ↑ 「眼(まなこ)を上げず、心臓は動いていなかった」とある。矢島(1998)p.100

- ↑ 矢島(1998)

- ↑ 岡田・小林(2008)p.249

- ↑ Ackerman Susan , When Heroes Love (2005) , https://books.google.com/books?isbn=0231507259 , Columbia University Press , isbn:9780231507257

- ↑ 矢島(2007)pp.52-53

- ↑ 岡田・小林(2008)pp.235-237

- ↑ David F. Greenberg The Construction of Homosexuality 2008.10.29

- ↑ R・S・クルーガー, ギルガメシュの探求 1993.05

- ↑ 月本(1996)

- ↑ はからずも、ここにエンキドゥが「ギルガメシュの代わりに」殺された、という「死の意味」が提示される。エンキドゥは死して穀物になるわけではないし、月の神になるわけでもない。すなわち、特定の男、あるいは女が死ぬのは「穀物や芋に化生するため」ではなく、そのような意味を強調しているのがヴェマーレ族であることが分かる。食物への変化、という神話的意味が根源にあるとしても、文明が進むにつれて、彼らが「死ぬ理由」は多岐にわたってくるように管理人には思える。

- ↑ 渡辺和子「古代の死生学から未来へ:『ギルガメシュ叙事詩』を読みなおし続ける」 死生学年報 (16), 5-28, 2020-03-31

- ↑ これは、宗教的概念の発生図当初は「収穫(豊穣)を得るための殺人」だったものが、時代が下るにつれて「穢れ(死の運命)を背負わせるための殺人」という性質を伴うようになったものだと管理人は考える。人々は豊穣の末に得た食物(芋、米、小麦など)を殺して生きるのだから、植物(収穫した植物)の「死」は人間を生かすための「身代わりの死」といえる。

- ↑ 松本(2000)p.106

- ↑ そうかあ? ギルガメシュは勇猛な王であるので、むしろ「狩人の中の狩人」というべき存在である。狩人と野獣が戦った結果、互いに拮抗し、仲良く共存する、というのは「野生動物の家畜化」を示すのではないだろうか。家畜は人と仲良く生きるが、いずれは食べられて死ぬ運命にある。これも、人間を生かすための「身代わりの死」である。

- ↑ エンキドゥが「家畜化された獣」の象徴であるならば、フンババは「家畜化されていない獣(家畜化できない獣)」の象徴にも思える(管理人)。

- ↑ 渡辺和子「『ギルガメシュ叙事詩』の新文書―フンババの森と人間」 2016年3月(『死生学年報2016』リトン)

- ↑ 月本(1996)pp.63-64

- ↑ https://www.livescience.com/52372-new-tablet-gilgamesh-epic.html, Lost 'Epic of Gilgamesh' Verse Depicts Cacophonous Abode of Gods (2015)

- ↑ 『世界神話事典』「ハイヌウェレ」の項(吉田、pp. 154–155)

- ↑ 『世界神話事典』「ハイヌウェレ」の項(吉田、pp. 151–152)

- ↑ 大林, 19791, pp141–142

- ↑ 大林, 19791, p142

- ↑ 大林 太良 , 大林太良 , 稲作の神話 , 弘文堂 , date:1973 , pages23–137を引用。