テシュブ

| テシュブ(Teshub) |

| 他の名:タルフン(Tarhun)、 タルフント(Tarhunt)、 テシュプ(Tešup) |

| 配偶神:ヘバト(アリニッティ) |

| 子神:シャッルマ、イナラ |

| 親神:エンリル |

| 係累:アヌ(祖父) アンシャル(曾祖父) チグリス(兄弟) タシュミシュ(兄弟) ウルリクンミ(兄弟) |

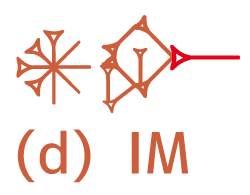

テシュブ(Teshup、Tešup、楔形文字:dIM)はフルリ人の天空と嵐の神である。この神はハッティ族の「タル(Taru)」に由来する。テシュブのヒッタイト語とルウィ語での呼び名は「タルフン(Tarhun)」(タルフント(Tarhunt)、タルフヴァント(Tarhuwant)、タルフンタ(Tarhunta)という別のヴァリエーションもある)である。この名はヒッタイト語の「ター(tarh-)」という言葉に由来しており、その意味は「打ち破る、征服する」である。 [1][2]

概要と神話

テシュブは3本の稲妻と武器を持った姿で描かれる。その武器は両刃の斧または鎚矛である。アナトリア半島では一般に共通して牡牛が神聖な動物と考えられており、牡牛がテシュブの神獣であった。牛の角の兜を被り、セリとフリという2等の馬が、テシュブの二輪戦車を引くか、または背に乗せている姿で描かれることが多かった。

家族

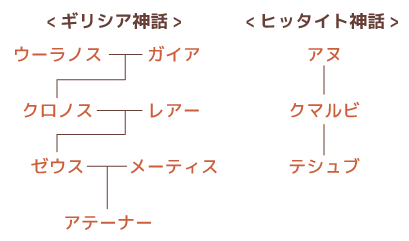

フルリ人の神話によると、テシュブはクマルビ神が父神であるアヌの性器を噛み切って飲み込んだ時に誕生したと考えられている。これはヘーシオドス[3]の神統記に書かれているギリシア神話のウーラノス、クロノス、ゼウスの物語と起源を同じくするインド・ヨーロッパ祖語の神話に共通のモチーフである。テシュブの兄弟は、アランザー(チグリス川の象徴)、ウルリクムミ(石の巨人、Ullikummi)とタシュミシュ(Tashmishu)という。

フルリ人にとって、テシュブは母神ヘバトと対となっている。この女神はヒッタイトではアリンナの太陽女神アリニッティと習合している。この組み合わせは非常に古い新石器時代にチャタル・ヒュユクで信仰された牡牛と母神の信仰文化に類似している。[4]テシュブの子神は山の神であるシャッルマ(Sarruma)である。

イルヤンカ(Illuyanka)

ヒッタイトの神話によると、テシュブの偉業の一つはイルヤンカという竜を退治したことである。

また、テュシュブが海の化け物(おそらく蛇あるいは海蛇)ヘダム(Hedammu)と戦ったという神話も存在する(CTH 348)。

私的解説

テシュブはフルリ人の天空と嵐の神であるとされているが、武器を持った姿で現されることが多く「武神」としての側面を持っていたことと思われる。印欧語族は広く「太陽としての男神」を擁し、天候神はその性質の一変形といえるため、天候神としてのテシュブは本来「太陽神」であったであろう。その一方、アナトリア半島にはフルリ人侵入以前より、「地母神とその夫(あるいは息子)である牡牛」に対する信仰が強固であり、ヘバトとテシュブの組み合わせは古くからの神々の姿を焼き直したもの、という側面も持つ。その点から見れば、テシュブは有角獣で現される「月神」としての性質も有している。[5]

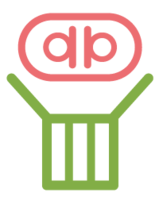

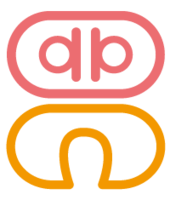

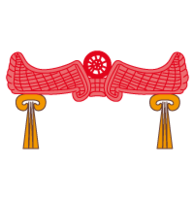

- ヘバトとテシュブを組み合わせた文様

図3、翼を持った太陽(ヘバト)と雷撃を発する太陽(テシュブ)

上図はヒッタイトの壁画に描かれているヘバトとテシュブの関係を示す図である。図1は、月神である有角獣で現されるテシュブがシェン・リングを目に持つ太陽(ヘバト)を頂いている。このような図はヒッタイトのみならず、広い範囲で見られる古代の太陽女神信仰の典型的な構図といえる。

図2は、太陽の下にもう一つ太陽を意味すると思われる楕円形が描かれているが、下の楕円形の下部は穴が開いた形になっている。一方、図3は車輪を頂いた太陽鳥(ヘバト)の翼の下に、下部ぶ穴が開いた楕円形が二つ描かれ、そこから雷撃が放たれている。要するに「下部に穴が開いた楕円形」は雷や嵐をもたらす「太陽」を示しており、太陽神が持つ「天候神」としての性質の内、定期的に穏やかな豊穣をもたらす性質はヘバトに、雷や嵐をもたらす性質はテシュブに、と性質が分けられて考えられていたことが分かる。「不定期に災いを起こす」という性質が「軍神」にも繋がっているのであろう。大きな翼を拡げたヘバトの下にテシュブが置かれるということは、軍事力を穏やかな太陽が制すべきであるという思想に基づいていると思われる。もちろん、現在と全く同じ思想とは言えないであろうが、この文様はいわゆる「文民統治」の思想が発生したことを意味するといえるのではないだろうか。

ギリシャ神話との比較

本文中に、クマルビ神話について触れられているため、まず簡単にその内容を述べる。

天の神アヌの息子にして臣下であるクマルビは、長年アヌの給仕を務めていたが、アヌに対して謀叛を起こし、逃げ回るアヌの男根に噛み付いて精液を飲み込んだ。その精液によってテシュブはクマルビの体内に宿った。(苦しんだ末?)にクマルビはテシュブを排出することに成功した。テシュブはアヌの側についてクマルビと戦い、最終的に勝利した。(この神話の内容には欠落が多く、テシュブが異様な状態でクマルビの体内に宿った点と、最終的にクマルビに勝利した点以外ははっきりしていないようである。)

天の最高神がアヌとされている点は、メソポタミアの神話との共通点である。アヌに対して謀叛を興すクマルビ神は、アヌの息子と言われているが、その一方でヨーロッパ等では、例えば大貴族の子弟が「王の給仕を務める」ということは「王の臣下であることを示す」ということの象徴的行為であった。その点から見れば、むしろクマルビはアヌの息子というよりは「アヌの臣下」というべき立場であったことが分かる。この神がアヌに対して謀叛を興したが、それをテシュブが鎮めたために、軍神かつ男性の主神としてのテシュブの立場が正統化される、というのがヒッタイトの神話の内容であったと思われる。

ギリシア神話との類似点であるが、ギリシア神話のクロノスは、父であるウーラノスに対して謀叛を興し、ウーラノスが眠っている隙に男根を切り落として追放した、とされている。一方のクマルビはアヌの男根に噛み付いてはいるが、噛み切ってしまったか否かについてははっきりしていないようにも思える。それはともかくとして、両者の神話からは男性の象徴である「男根」が王権と強く結びついており、それを切り落とされたり、あるいは精を奪われる、という事態は「王権を失うことも同然である」という思想が覗える。非常に男系的な思想といえる。ヒッタイト神話のテシュブは、このように卑劣に王権を奪ったクマルビを倒すことが彼の権威に繋がっており、一方のギリシア神話では、卑劣なクロノスを倒してゼウスが王位に就く。ただし「卑劣な王を倒した正義の王」という性質はゼウスには乏しく、追放されたウーラノスが復権するわけではない。そして、ゼウスもまた「いずれ息子に王位を奪われるであろう」という予言を受けてしまうのである。

もう一つの類似点は、テシュブの誕生の異常性にある。テシュブはアヌの精子を飲み込んだ男神クマルビに強引に宿り、誕生する際にもおそらく強引な設定がなされていたことと思われる。一方のギリシア神話では「息子に王位を奪われる」ことを恐れたゼウスは、懐妊した妻メーティスを飲み込んでしまい、そのため父親の体内で生まれた女神アテーナーはゼウスの額を割って生まれてきたとされている。神話や伝承で、特別な地位にある人物が「常にはない形で誕生する」という異出生譚には様々なバリエーションが存在するが、特に男系が優位とされる地域では「女から生まれたのではない者(あるいは神)」には特殊な能力が宿る、という共通のモチーフがあるようである。おそらくこれは古代の神話世界だけでなく、民間伝承化した形でもある程度存続した思想ではないかと思われる。例えばシェイクスピアの戯曲マクベスには主人公マクベスが「女の股から生まれたものはマクベスを倒せない」という予言を受ける場面があり、超常的な出生という概念と、そのように生まれた者に特殊な能力が宿る、とされている民間伝承が背景にあったことを覗わせている。

以上の類似点を考えると、フルリ人の有していたクマルビ神話とギリシア神話の間には、男系を貴ぶヨーロッパ系の文化が両者の根本的な共通点として存在していることが分かる。しかし、クマルビ神話の方が「天界の秩序を守る」という点に正統性を求めるのに対して、ギリシア神話は「勝ち残ったゼウスこそが主神である」という勝者を貴ぶ思想が、より強いといえよう。

また、ギリシア神話においては、この異常な男系優位の出生譚が、おそらく先住民の女神であったアテーナーをゼウスの家系に取り込み、ゼウスよりも下位の神に位置づける役割を果たしているようである。

関連項目

参照

- 元の位置に戻る ↑ Tarhun

- 元の位置に戻る ↑ Hittite language reading

- 元の位置に戻る ↑ 紀元前700年頃に活動した古代ギリシアの詩人。

- 元の位置に戻る ↑ チャタル・ヒュユクは紀元前6850年~6300年頃の遺跡とされている。

- 元の位置に戻る ↑ フルリ人は紀元前2500年頃にコーカサス山脈を越えて北部メソポタミアに侵入してきた人々と思われる。彼らは次第に西方へ拡大し、紀元前1600年頃にアナトリア半島での定住を開始したとみられている。