「シャウシュカ」の版間の差分

(→関連項目) |

|||

| (1人の利用者による、間の5版が非表示) | |||

| 28行: | 28行: | ||

[[wikija:ミタンニ|ミタンニ]]碑文の特徴は、古代[[wikija:インド|インド]]と共通の神々の名が見えながら、太陽神[[wikija:スーリヤ|スーリヤ]](Surya)の名がそこに無い点だと思われる。[[wikija:スーリヤ|スーリヤ]]の名は[[wikija:アッシリア|アッシリア]](Assyria)と近い言葉であり、[[wikija:アッシリア|アッシリア]]の太陽神[[wikija:アッシュール|アッシュール]](Ashur)と連続性のある言葉だと推察される。[[wikija:ヒンドゥー教|ヒンドゥー教]]における[[wikija:スーリヤ|スーリヤ]]は男性神であり、[[wikija:アッシリア|アッシリア]]における[[wikija:アッシュール|アッシュール]]神も男性である。では、[[wikija:ミタンニ|ミタンニ]]の太陽神の性別は、男性と女性のいずれであったのであろうか、ということになる。<br> | [[wikija:ミタンニ|ミタンニ]]碑文の特徴は、古代[[wikija:インド|インド]]と共通の神々の名が見えながら、太陽神[[wikija:スーリヤ|スーリヤ]](Surya)の名がそこに無い点だと思われる。[[wikija:スーリヤ|スーリヤ]]の名は[[wikija:アッシリア|アッシリア]](Assyria)と近い言葉であり、[[wikija:アッシリア|アッシリア]]の太陽神[[wikija:アッシュール|アッシュール]](Ashur)と連続性のある言葉だと推察される。[[wikija:ヒンドゥー教|ヒンドゥー教]]における[[wikija:スーリヤ|スーリヤ]]は男性神であり、[[wikija:アッシリア|アッシリア]]における[[wikija:アッシュール|アッシュール]]神も男性である。では、[[wikija:ミタンニ|ミタンニ]]の太陽神の性別は、男性と女性のいずれであったのであろうか、ということになる。<br> | ||

[[wikija:ヒッタイト|ヒッタイト]]語でシャウシュカ女神の名はシャウシャ(Šauša)と呼ばれたようである。「u」という母音は「b」あるいは「p」という子音と交通性があるため、シャウシャという名は[[wikija:ウガリット|ウガリット]]における太陽女神[[wikija:シャプシュ|シャプシュ]](Shapash)に非常に近い名ということになる。要するにシャウシュカ女神とは[[wikija:ミタンニ|ミタンニ]]における太陽女神のことだったのである。[[wikija:ヒッタイト|ヒッタイト]]における女神の信仰の中心地ラワザンティヤは[[wikija:ヒッタイト|ヒッタイト]]の中でも[[wikija:ミタンニ|ミタンニ]]に近い地であり、女神はおそらく[[wikija:ヒッタイト|ヒッタイト]]と[[wikija:ミタンニ|ミタンニ]]の双方で信仰されていたのであろう。<br> | [[wikija:ヒッタイト|ヒッタイト]]語でシャウシュカ女神の名はシャウシャ(Šauša)と呼ばれたようである。「u」という母音は「b」あるいは「p」という子音と交通性があるため、シャウシャという名は[[wikija:ウガリット|ウガリット]]における太陽女神[[wikija:シャプシュ|シャプシュ]](Shapash)に非常に近い名ということになる。要するにシャウシュカ女神とは[[wikija:ミタンニ|ミタンニ]]における太陽女神のことだったのである。[[wikija:ヒッタイト|ヒッタイト]]における女神の信仰の中心地ラワザンティヤは[[wikija:ヒッタイト|ヒッタイト]]の中でも[[wikija:ミタンニ|ミタンニ]]に近い地であり、女神はおそらく[[wikija:ヒッタイト|ヒッタイト]]と[[wikija:ミタンニ|ミタンニ]]の双方で信仰されていたのであろう。<br> | ||

| − | [[wikija:アッシリア|アッシリア]]の[[wikija:アッシュール|アッシュール]]神の名は「A-shur」であり「A」という母音は「K」という子音と、「s」という子音も同様に「k」と交通性があることを思えば、この名に近い音は[[古代エジプト]]の男性形の蛙神[[クク]](Kuk)や[[フフ]](heh)である。同じ「蛙の太陽神」であっても、[[wikija:アッシリア|アッシリア]]ではエジプト的な男性の太陽神が採用されており、それが[[wikija:ヒンドゥー教|ヒンドゥー教]]の[[wikija:スーリヤ|スーリヤ]]へと繋がっていると思われるが、この神は[[wikija:ミタンニ|ミタンニ]]の時代にはまだ発生していなかったのであろう。<br> | + | [[wikija:アッシリア|アッシリア]]の[[wikija:アッシュール|アッシュール]]神の名は「A-shur」であり「A」という母音は「K」という子音と、「s」という子音も同様に「k」と交通性があることを思えば、この名に近い音は[[wikija:古代エジプト|古代エジプト]]の男性形の蛙神[[クク]](Kuk)や[[フフ]](heh)である。同じ「蛙の太陽神」であっても、[[wikija:アッシリア|アッシリア]]ではエジプト的な男性の太陽神が採用されており、それが[[wikija:ヒンドゥー教|ヒンドゥー教]]の[[wikija:スーリヤ|スーリヤ]]へと繋がっていると思われるが、この神は[[wikija:ミタンニ|ミタンニ]]の時代にはまだ発生していなかったのであろう。<br> |

そこで、また[[wikija:ミタンニ|ミタンニ]]碑文に戻ることになるが、この碑文からは、シャウシュカ女神の名は外されている。また、[[wikija:ミタンニ|ミタンニ]]で信仰されていたはずの[[テシュブ]]の名もない。おそらく、[[wikija:ミタンニ|ミタンニ]]の内部では、フルリ系の神々である[[テシュブ]]・シャウシュカを擁する人々と、ヒンドゥー系の神々を信仰する人々の2つの集団があり、どちらの力が優位であるかで、前面に登場する神々が異なっていたのではないかという印象を受ける。エジプトと同盟を結んで[[wikija:ヒッタイト|ヒッタイト]]と対立し、シャウシュカ女神を崇拝していた[[wikija:トゥシュラッタ|トゥシュラッタ]]王はヒンドゥー系の神々に対して否定的であったと思われる。一方、[[wikija:トゥシュラッタ|トゥシュラッタ]]王の弟で[[wikija:ヒッタイト|ヒッタイト]]の保護を受けて即位した[[wikija:シャッティワザ|シャッティワザ]]王はフルリ系の神々ではなく、ヒンドゥー系の神々を重要視していたのであろう。 | そこで、また[[wikija:ミタンニ|ミタンニ]]碑文に戻ることになるが、この碑文からは、シャウシュカ女神の名は外されている。また、[[wikija:ミタンニ|ミタンニ]]で信仰されていたはずの[[テシュブ]]の名もない。おそらく、[[wikija:ミタンニ|ミタンニ]]の内部では、フルリ系の神々である[[テシュブ]]・シャウシュカを擁する人々と、ヒンドゥー系の神々を信仰する人々の2つの集団があり、どちらの力が優位であるかで、前面に登場する神々が異なっていたのではないかという印象を受ける。エジプトと同盟を結んで[[wikija:ヒッタイト|ヒッタイト]]と対立し、シャウシュカ女神を崇拝していた[[wikija:トゥシュラッタ|トゥシュラッタ]]王はヒンドゥー系の神々に対して否定的であったと思われる。一方、[[wikija:トゥシュラッタ|トゥシュラッタ]]王の弟で[[wikija:ヒッタイト|ヒッタイト]]の保護を受けて即位した[[wikija:シャッティワザ|シャッティワザ]]王はフルリ系の神々ではなく、ヒンドゥー系の神々を重要視していたのであろう。 | ||

| 34行: | 34行: | ||

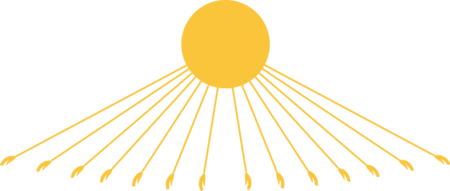

[[ファイル:Aten.png|thumb|right|450px|[[wikija:アテン|アテン]]神の図像]] | [[ファイル:Aten.png|thumb|right|450px|[[wikija:アテン|アテン]]神の図像]] | ||

[[wikija:トゥシュラッタ|トゥシュラッタ]]王の手紙で興味深いのはシャウシュカを「唯一の女神」であると述べている点である。手紙の宛先である[[wikija:アメンホテプ4世|アメンホテプ4世]]は[[wikija:ネフェルティティ|アマルナ改革]]で、[[wikija:アテン|アテン]]を唯一神として信仰することを進めた[[wikija:ファラオ|ファラオ]]であるから、同盟国とはいえ異国から、自らの神ではない女神の神像を借り受けているのは奇妙なことといえる。[[wikija:アテン|アテン]]を「唯一の神」であると考えていたのであれば、シャウシュカの神像はいったい何のために必要であったのであろうか。<br> | [[wikija:トゥシュラッタ|トゥシュラッタ]]王の手紙で興味深いのはシャウシュカを「唯一の女神」であると述べている点である。手紙の宛先である[[wikija:アメンホテプ4世|アメンホテプ4世]]は[[wikija:ネフェルティティ|アマルナ改革]]で、[[wikija:アテン|アテン]]を唯一神として信仰することを進めた[[wikija:ファラオ|ファラオ]]であるから、同盟国とはいえ異国から、自らの神ではない女神の神像を借り受けているのは奇妙なことといえる。[[wikija:アテン|アテン]]を「唯一の神」であると考えていたのであれば、シャウシュカの神像はいったい何のために必要であったのであろうか。<br> | ||

| − | エジプトにおける[[wikija:アテン|アテン]]神は、「夕日の神」とされ、先端が手の形状を取る太陽光線を何本も放つ図像で表される。[[wikija:アテン|アテン]](Aten)という名は「A-te-n」と分解できるが、「A」は「K」と交通性のある音である。また、「t」はエジプトで「女神の名につける接尾語」であり、「n」は地中海東岸地域で「女神の名につける接尾語」であるため、「A-te-n」に近い音は「K-te-n」となり、接尾語を外せば「K」という音のみしか残らないことになる。おそらく、「A-te-n」とはエジプト的に「K-t」で現されていた女神の名が、地中海東岸地域的に「K-t-n」と変化して再びエジプトに持ち込まれた神ではないかと思われる。そして、本来は女神であったのであろう。エジプトで「K-t」に一番近い音を持つ神は「[[wikija:ヘケト|ヘケト]](Heqet)」であるので、おそらく最初の「He」が省略されているのであろう。要するに、[[wikija:アテン|アテン]]とは太陽女神であった[[wikija:ヘケト|ヘケト]](Heqet)の名を変化させたもので、夕日の神に変化させられていたが、本来はシャウシュカ、[[ヘバト]]と同じ「太陽女神」であることが知られていたので、[[ | + | エジプトにおける[[wikija:アテン|アテン]]神は、「夕日の神」とされ、先端が手の形状を取る太陽光線を何本も放つ図像で表される。[[wikija:アテン|アテン]](Aten)という名は「A-te-n」と分解できるが、「A」は「K」と交通性のある音である。また、「t」はエジプトで「女神の名につける接尾語」であり、「n」は地中海東岸地域で「女神の名につける接尾語」であるため、「A-te-n」に近い音は「K-te-n」となり、接尾語を外せば「K」という音のみしか残らないことになる。おそらく、「A-te-n」とはエジプト的に「K-t」で現されていた女神の名が、地中海東岸地域的に「K-t-n」と変化して再びエジプトに持ち込まれた神ではないかと思われる。そして、本来は女神であったのであろう。エジプトで「K-t」に一番近い音を持つ神は「[[wikija:ヘケト|ヘケト]](Heqet)」であるので、おそらく最初の「He」が省略されているのであろう。要するに、[[wikija:アテン|アテン]]とは太陽女神であった[[wikija:ヘケト|ヘケト]](Heqet)の名を変化させたもので、夕日の神に変化させられていたが、本来はシャウシュカ、[[ヘバト]]と同じ「太陽女神」であることが知られていたので、[[wikija:ミタンニ|ミタンニ]]からシャウシュカ女神の像を借り受けることは、おそらく[[wikija:アメンホテプ4世|アメンホテプ4世]]にとっては「[[wikija:アテン|アテン]]神の像を借りるのと同じ事」と解釈されていたのであろう。そのため、この行為は一神教的な[[wikija:ネフェルティティ|アマルナ改革]]の内容に矛盾を生じるものとは考えられなかっただと思われる。エジプトにおける[[wikija:ヘケト|ヘケト]]には「医薬の神」としての面もあり、これらの太陽女神には広く「医薬の神」としての性質があると考えられていたのであろう。<br> |

またこのように考えると、先端が二つに割れている「手」とは「蛙の手」であると考えられる。この手が太陽から伸びてきて、平和と恵みをもたらすと考えられていたようであるが、この「手」が「蛙の手」であるということはおそらく当時のエジプトの人々も認識していたであろうと思われるため、おそらく、[[wikija:ヘケト|ヘケト]]、[[フフ]]、[[クク]]といった[[wikija:古代エジプト|古代エジプト]]の蛙神達と関連のある太陽神であるということは周知の事実とされていたのであろう。[[wikija:古代エジプト|古代エジプト]]において「[[wikija:アテン|アテン]]神」とは原則として男神とされ、時にハヤブサの頭を持つ男性として描かれたとのことである。[[wikija:アメンホテプ4世|アメンホテプ4世]]自身は、この神の本来の姿が女神であったことも承知していたかもしれないが、エジプトにおける「男神としての蛙神」の存在にも配慮し「男女の性別のない太陽そのものの神」としての「[[wikija:アテン|アテン]]信仰」を目指したのかもしれないと思う。しかし、その神が他国で「女神」として信仰されていることを排斥するほど強固にその考えのみに固執する思惑も持たなかったのであろう。 | またこのように考えると、先端が二つに割れている「手」とは「蛙の手」であると考えられる。この手が太陽から伸びてきて、平和と恵みをもたらすと考えられていたようであるが、この「手」が「蛙の手」であるということはおそらく当時のエジプトの人々も認識していたであろうと思われるため、おそらく、[[wikija:ヘケト|ヘケト]]、[[フフ]]、[[クク]]といった[[wikija:古代エジプト|古代エジプト]]の蛙神達と関連のある太陽神であるということは周知の事実とされていたのであろう。[[wikija:古代エジプト|古代エジプト]]において「[[wikija:アテン|アテン]]神」とは原則として男神とされ、時にハヤブサの頭を持つ男性として描かれたとのことである。[[wikija:アメンホテプ4世|アメンホテプ4世]]自身は、この神の本来の姿が女神であったことも承知していたかもしれないが、エジプトにおける「男神としての蛙神」の存在にも配慮し「男女の性別のない太陽そのものの神」としての「[[wikija:アテン|アテン]]信仰」を目指したのかもしれないと思う。しかし、その神が他国で「女神」として信仰されていることを排斥するほど強固にその考えのみに固執する思惑も持たなかったのであろう。 | ||

=== ヒッタイトにおけるシャウシュカ === | === ヒッタイトにおけるシャウシュカ === | ||

| − | [[wikija:ヒッタイト|ヒッタイト]]の王[[wikija:ハットゥシリ3世|ハットゥシリ3世]](紀元前1266年頃~前1236年頃)の王妃[[wikija:プドゥヘパ|プドゥヘパ]]はラワザンティヤのシャウシュカ女神の神官の娘であった。この女王が[[アリンナ]]の太陽女神のことを「我が神」と呼んでいるのであるから「[[wikija:レバノン|レバノン]]で[[ヘバト]]と呼ばれている[[アリンナ]]の太陽女神」とは[[wikija:プドゥヘパ|プドゥヘパ]]にとっての「太陽女神」とはシャウシュカのことであったと推察することは容易である。また、夫の[[wikija: | + | [[wikija:ヒッタイト|ヒッタイト]]の王[[wikija:ハットゥシリ3世|ハットゥシリ3世]](紀元前1266年頃~前1236年頃)の王妃[[wikija:プドゥヘパ|プドゥヘパ]]はラワザンティヤのシャウシュカ女神の神官の娘であった。この女王が[[アリンナ]]の太陽女神のことを「我が神」と呼んでいるのであるから「[[wikija:レバノン|レバノン]]で[[ヘバト]]と呼ばれている[[アリンナ]]の太陽女神」とは[[wikija:プドゥヘパ|プドゥヘパ]]にとっての「太陽女神」とはシャウシュカのことであったと推察することは容易である。また、夫の[[wikija:ハットゥシリ3世|ハットゥシリ3世]]は子供の頃から健康に優れなかったようで、父王である[[wikija:ムルシリ2世|ムルシリ2世]](紀元前1322年頃~前1295年頃)によりシャウシュカの神官とされていたため、シャウシュカ女神への信仰心が篤かったが、一方父であった[[wikija:ムルシリ2世|ムルシリ2世]]自身は「[[アリンナ]]の太陽女神」に対する信仰心が篤い人物であった。父王が自ら信仰している神とは異なる神の神官にわざわざ息子を任命するのも奇妙な話といえる。しかし、シャウシュカもまた「[[アリンナ]]の太陽女神」の名の内の一つと考えれば、シャウシュカの神官の娘である[[wikija:プドゥヘパ|プドゥヘパ]]が「[[アリンナ]]の太陽女神」に対して「我が神」と呼びかけることも、「[[アリンナ]]の太陽女神」を信仰していた[[wikija:ムルシリ2世|ムルシリ2世]]が息子をシャウシュカ女神の神官とすることにも矛盾は生じなくなる。<br> |

シャウシュカ女神が一般にいわゆる「太陽神」という楔形文字で現されないのは「[[wikija:イシュタル|イシュタル]]」を示す文字で書く慣例があったこと、国家の中枢にある[[アリンナ]]では他の民族の太陽女神と同一に扱われても、[[wikija:フルリ人|フルリ人]]の側では「自分達の女神」であるという意識が強く、フルリ系の文化が強い所では他の太陽女神と習合させずに「シャウシュカ」と呼んでいたこと等の理由があるのであろう。シャウシュカ女神は[[テシュブ]]の配偶神として挙げられる場合もあり、おそらく[[wikija:ヒッタイト|ヒッタイト]]を構成していた氏族の内、有力氏族である[[wikija:フルリ人|フルリ人]]の女神ということで、他の太陽女神とはやや区別する傾向があったのではないだろうか。おそらく、[[アリンナ]]の神殿でこの女神の名が「太陽女神の名」として前面に出てこないのは、他の民族の太陽女神との公平性を保つためだと思われる。また、[[wikija:ヒッタイト|ヒッタイト]]の神殿が目指していたのはあくまでも「太陽女神を頂点とした多神教」であったので、[[wikija:ミタンニ|ミタンニ]]やエジプトであったように「特定の太陽神のみの一神教を推進する」という動きを政治的に警戒し、[[wikija:ミタンニ|ミタンニ]]の[[wikija:トゥシュラッタ|トゥシュラッタ]]王のようにシャウシュカ女神の名を前面に出すことを避け、あえて太陽女神の名前を述べる際に、[[wikija:レバノン|レバノン]]の女神「[[ヘバト]]」の名を借用するに留めていたのではないかと推察される。しかし、このように政治的な思惑や配慮と無縁な一般庶民にとっては、シャウシャカもまた「太陽女神」のうちの一柱と考えられていたのであろう。 | シャウシュカ女神が一般にいわゆる「太陽神」という楔形文字で現されないのは「[[wikija:イシュタル|イシュタル]]」を示す文字で書く慣例があったこと、国家の中枢にある[[アリンナ]]では他の民族の太陽女神と同一に扱われても、[[wikija:フルリ人|フルリ人]]の側では「自分達の女神」であるという意識が強く、フルリ系の文化が強い所では他の太陽女神と習合させずに「シャウシュカ」と呼んでいたこと等の理由があるのであろう。シャウシュカ女神は[[テシュブ]]の配偶神として挙げられる場合もあり、おそらく[[wikija:ヒッタイト|ヒッタイト]]を構成していた氏族の内、有力氏族である[[wikija:フルリ人|フルリ人]]の女神ということで、他の太陽女神とはやや区別する傾向があったのではないだろうか。おそらく、[[アリンナ]]の神殿でこの女神の名が「太陽女神の名」として前面に出てこないのは、他の民族の太陽女神との公平性を保つためだと思われる。また、[[wikija:ヒッタイト|ヒッタイト]]の神殿が目指していたのはあくまでも「太陽女神を頂点とした多神教」であったので、[[wikija:ミタンニ|ミタンニ]]やエジプトであったように「特定の太陽神のみの一神教を推進する」という動きを政治的に警戒し、[[wikija:ミタンニ|ミタンニ]]の[[wikija:トゥシュラッタ|トゥシュラッタ]]王のようにシャウシュカ女神の名を前面に出すことを避け、あえて太陽女神の名前を述べる際に、[[wikija:レバノン|レバノン]]の女神「[[ヘバト]]」の名を借用するに留めていたのではないかと推察される。しかし、このように政治的な思惑や配慮と無縁な一般庶民にとっては、シャウシャカもまた「太陽女神」のうちの一柱と考えられていたのであろう。 | ||

=== イシュタルとシャウシュカ === | === イシュタルとシャウシュカ === | ||

[[ファイル:cuneishtar.png|thumb|right|333px|[[wikija:イシュタル|イシュタル]]の楔形文字]] | [[ファイル:cuneishtar.png|thumb|right|333px|[[wikija:イシュタル|イシュタル]]の楔形文字]] | ||

| − | [[ファイル:ishtar.png|thumb|right|200px|紀元前2000年紀初期の[[wikija:イシュタル|イシュタル]]([[wikija:エシュヌンナ| | + | [[ファイル:ishtar.png|thumb|right|200px|紀元前2000年紀初期の[[wikija:イシュタル|イシュタル]]([[wikija:エシュヌンナ|エシュヌンナ]]出土)<ref>[[wikija:エシュヌンナ|エシュヌンナ]]は中部[[wikija:メソポタミア|メソポタミア]]の都市</ref>]] |

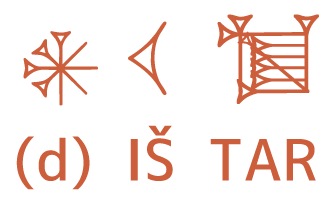

シャウシュカ女神と同一視されている[[wikija:イシュタル|イシュタル]]の楔形文字は右図の通りである。[[wikija:イシュタル|イシュタル]]は古代[[wikija:メソポタミア|メソポタミア]]の女神であり「金星の女神」とされていたが、楔形文字においては、ウィンクルハーケンと呼ばれる「月」の文字が使用されているようである。どうやら楔形文字で「月」と書いて「イシュ」あるいは「アシュ」と読んだと思われる。<br> | シャウシュカ女神と同一視されている[[wikija:イシュタル|イシュタル]]の楔形文字は右図の通りである。[[wikija:イシュタル|イシュタル]]は古代[[wikija:メソポタミア|メソポタミア]]の女神であり「金星の女神」とされていたが、楔形文字においては、ウィンクルハーケンと呼ばれる「月」の文字が使用されているようである。どうやら楔形文字で「月」と書いて「イシュ」あるいは「アシュ」と読んだと思われる。<br> | ||

しかし、紀元前2000年紀初期の[[wikija:イシュタル|イシュタル]]のレリーフを見ると右手に[[シェン・リング]]のついた杖を持っていることが分かる。また、その足下には蛙の図が描かれている。[[シェン・リング]]と蛙神は[[wikija:古代エジプト|古代エジプト]]において太陽神の象徴であったし、地中海東岸地域から[[wikija:アナトリア半島|アナトリア半島]]にかけては「太陽女神」の象徴でもあった。要するに紀元前2000年紀初期には、[[wikija:メソポタミア|メソポタミア]]の[[wikija:イシュタル|イシュタル]]もまた「太陽女神」であったのではないだろうか。[[wikija:イシュタル|イシュタル]](Ishtar)という名は「I-sh-tar」と分解でき、「I」は「K」や「H」、「s」は「k」と交通性のある子音であることを考えると[[wikija:ヘケト|ヘケト]](Heqet)という名と近縁性が高いことが分かる。[[wikija:イシュタル|イシュタル]]の名の語源は[[wikija:古代エジプト|古代エジプト]]の[[wikija:ヘケト|ヘケト]]女神に近く、そのトーテムも[[wikija:ヘケト|ヘケト]]女神と同様の蛙である。おそらく起源的にも[[wikija:イシュタル|イシュタル]]と[[wikija:ヘケト|ヘケト]]は近い女神なのであろう。<br> | しかし、紀元前2000年紀初期の[[wikija:イシュタル|イシュタル]]のレリーフを見ると右手に[[シェン・リング]]のついた杖を持っていることが分かる。また、その足下には蛙の図が描かれている。[[シェン・リング]]と蛙神は[[wikija:古代エジプト|古代エジプト]]において太陽神の象徴であったし、地中海東岸地域から[[wikija:アナトリア半島|アナトリア半島]]にかけては「太陽女神」の象徴でもあった。要するに紀元前2000年紀初期には、[[wikija:メソポタミア|メソポタミア]]の[[wikija:イシュタル|イシュタル]]もまた「太陽女神」であったのではないだろうか。[[wikija:イシュタル|イシュタル]](Ishtar)という名は「I-sh-tar」と分解でき、「I」は「K」や「H」、「s」は「k」と交通性のある子音であることを考えると[[wikija:ヘケト|ヘケト]](Heqet)という名と近縁性が高いことが分かる。[[wikija:イシュタル|イシュタル]]の名の語源は[[wikija:古代エジプト|古代エジプト]]の[[wikija:ヘケト|ヘケト]]女神に近く、そのトーテムも[[wikija:ヘケト|ヘケト]]女神と同様の蛙である。おそらく起源的にも[[wikija:イシュタル|イシュタル]]と[[wikija:ヘケト|ヘケト]]は近い女神なのであろう。<br> | ||

| 51行: | 51行: | ||

* [[アリンナ]] | * [[アリンナ]] | ||

* [[イスタヌ]] | * [[イスタヌ]] | ||

| + | * [[狩人のパレット]]:「蛙の手」と太陽神の関連について | ||

* [[クク]] | * [[クク]] | ||

* [[テシュブ]] | * [[テシュブ]] | ||

* [[フフ]] | * [[フフ]] | ||

* [[ヘバト]] | * [[ヘバト]] | ||

| + | * [[ヘピト]] | ||

== 参考文献 == | == 参考文献 == | ||

2014年5月30日 (金) 16:19時点における最新版

シャウシュカ(Šauška or Shaushka)(ヒッタイト語:シャウシャ(Šauša)後にシャウシュカ(Šawuška)[1])はヒッタイトの神殿に加えられたフルリ人の女神である。この女神はヒッタイトの王ハットゥシリ3世(紀元前1266年頃~前1236年頃)が、女神に仕える高位の神官の娘プドゥヘパと結婚した後、王の守護女神となったことで良く知られている。シャウシュカ女神の信仰の中心地はキズワトナのラワザンティヤであった。

シャウシュカは豊穣、戦争、医療の女神である。シャウシュカはライオンの上に立ち、2人の侍女を連れた有翼の人の形で描かれる。女神はメソポタミアのイシュタルと同じ神とみなされており、時々ヒッタイトの楔形文字でイシュタルの名前に使われる文字で現されている。[2]

目次

[非表示]紀元前1350年、アマルナ文書におけるシャウシュカ

紀元前1350年~前1335年にかけてのアマルナ文書簡(その多くは古代エジプトのファラオに宛てて書かれている)のうち、EA23(EAはアマルナ(el-Amarna)の略)と呼ばれるファラオに宛てて書かれたある手紙はエジプトへの「塑像の貸し出し」という内容で書かれている。これはファラオの健康状態に関連することと推測されているが、他の説や解釈も存在している。

手紙の題は「女神像のエジプトへの移送について」である。

それはトゥシュラッタ王からの、内容は短い32行の手紙(手紙13の7)で、後半には以下のように書かれている。

「現在も、そして私の父の時代にも...この国へ来て、そして、以前女神がそこに居ます時に、彼らは女神を敬い、そして我が兄弟は今、以前よりも10倍も女神を信奉しています。兄弟は女神を敬っているため、女神が戻ってくることをうれしく思うでしょう。

天の国の女王である我がシャウシュカ女神は永遠に我等をお守り下さるでしょう。我等の女神が我等に喜びを与えて下さると思います。そして、我々は友となることができるでしょう。

シャウシュカが私にとって唯一の女神であるならば、私の兄弟達にとって神と成り得ないということがあるでしょうか?」

この手紙の裏側に残されていた余白には、黒い文字でエジプト側の文章も書かれている。

私的解説

アマルナ文書について

アマルナ文書の多くは、エジプト第18王朝のファラオであったアメンホテプ4世時代(紀元前1362年?~前1333年?)の外交政策と国際関係を示した史料である。

ミタンニはフルリ人の興した国と言われており、文化的には天候神テシュブへの信仰が篤かったヒッタイトのルウィ語圏と文化的連続性があると思われる。(ルウィ語圏はヒッタイトの南東部に存在していた。)紀元前14世紀頃のミタンニは、西方からヒッタイトの圧迫を受け、一方東ではメソポタミア北部にあるアッシリアの独立運動を受けて、国家の維持が厳しい状態であった。

そのため、ミタンニ王トゥシュラッタ (紀元前1380年~前1350年頃)はエジプトと同盟を結ぶために、娘のタドゥキパをアメンホテプ4世と政略結婚させた。このミタンニ王女はアメンホテプ4世の王妃あるいは第2妃となったと考えられている。本文中に登場したアマルナ文書は、トゥシュラッタ王が「我が唯一の女神」と呼ぶシャウシュカ女神の神像をアメンホテプ4世に貸し出した際の手紙と考えられる。シャウシュカ女神は医療の神でもあったため、なにがしかの病気平癒のために像が貸し出されたのだと考えられているのであろう。

ミタンニの神々

ミタンニの文化の特徴は、インドにおいてアーディティヤ神群と呼ばれる神々と同一の名を持つ神々が複数信仰されていたことで、おそらくミタンニを構成する人々はフルリ人の他に、コーカサス山脈に起源を持つ人々が、他の周辺の国々に比べて有力な地位を占めていたことが推察される。王権の不安定なミタンニは、トゥシュラッタ王がヒッタイトに攻撃されて亡くなった後、ヒッタイトとアッシリアの勢力に翻弄されるが、その中でヒッタイトの支援を受けて即位したトゥシュラッタ王の弟シャッティワザがヒッタイトと結んだ条約の碑文が現存している。そこにはミトラ、ヴァルナ、インドラといった、後のヒンドゥー教の神々が名を連ねており、トゥシュラッタ王がシャウシュカを「我が唯一の女神」と称した思想とは、趣の異なる文化が他にも存在していたことを覗わせている。

ミタンニ碑文の特徴は、古代インドと共通の神々の名が見えながら、太陽神スーリヤ(Surya)の名がそこに無い点だと思われる。スーリヤの名はアッシリア(Assyria)と近い言葉であり、アッシリアの太陽神アッシュール(Ashur)と連続性のある言葉だと推察される。ヒンドゥー教におけるスーリヤは男性神であり、アッシリアにおけるアッシュール神も男性である。では、ミタンニの太陽神の性別は、男性と女性のいずれであったのであろうか、ということになる。

ヒッタイト語でシャウシュカ女神の名はシャウシャ(Šauša)と呼ばれたようである。「u」という母音は「b」あるいは「p」という子音と交通性があるため、シャウシャという名はウガリットにおける太陽女神シャプシュ(Shapash)に非常に近い名ということになる。要するにシャウシュカ女神とはミタンニにおける太陽女神のことだったのである。ヒッタイトにおける女神の信仰の中心地ラワザンティヤはヒッタイトの中でもミタンニに近い地であり、女神はおそらくヒッタイトとミタンニの双方で信仰されていたのであろう。

アッシリアのアッシュール神の名は「A-shur」であり「A」という母音は「K」という子音と、「s」という子音も同様に「k」と交通性があることを思えば、この名に近い音は古代エジプトの男性形の蛙神クク(Kuk)やフフ(heh)である。同じ「蛙の太陽神」であっても、アッシリアではエジプト的な男性の太陽神が採用されており、それがヒンドゥー教のスーリヤへと繋がっていると思われるが、この神はミタンニの時代にはまだ発生していなかったのであろう。

そこで、またミタンニ碑文に戻ることになるが、この碑文からは、シャウシュカ女神の名は外されている。また、ミタンニで信仰されていたはずのテシュブの名もない。おそらく、ミタンニの内部では、フルリ系の神々であるテシュブ・シャウシュカを擁する人々と、ヒンドゥー系の神々を信仰する人々の2つの集団があり、どちらの力が優位であるかで、前面に登場する神々が異なっていたのではないかという印象を受ける。エジプトと同盟を結んでヒッタイトと対立し、シャウシュカ女神を崇拝していたトゥシュラッタ王はヒンドゥー系の神々に対して否定的であったと思われる。一方、トゥシュラッタ王の弟でヒッタイトの保護を受けて即位したシャッティワザ王はフルリ系の神々ではなく、ヒンドゥー系の神々を重要視していたのであろう。

エジプトとミタンニにおける唯一神信仰

トゥシュラッタ王の手紙で興味深いのはシャウシュカを「唯一の女神」であると述べている点である。手紙の宛先であるアメンホテプ4世はアマルナ改革で、アテンを唯一神として信仰することを進めたファラオであるから、同盟国とはいえ異国から、自らの神ではない女神の神像を借り受けているのは奇妙なことといえる。アテンを「唯一の神」であると考えていたのであれば、シャウシュカの神像はいったい何のために必要であったのであろうか。

エジプトにおけるアテン神は、「夕日の神」とされ、先端が手の形状を取る太陽光線を何本も放つ図像で表される。アテン(Aten)という名は「A-te-n」と分解できるが、「A」は「K」と交通性のある音である。また、「t」はエジプトで「女神の名につける接尾語」であり、「n」は地中海東岸地域で「女神の名につける接尾語」であるため、「A-te-n」に近い音は「K-te-n」となり、接尾語を外せば「K」という音のみしか残らないことになる。おそらく、「A-te-n」とはエジプト的に「K-t」で現されていた女神の名が、地中海東岸地域的に「K-t-n」と変化して再びエジプトに持ち込まれた神ではないかと思われる。そして、本来は女神であったのであろう。エジプトで「K-t」に一番近い音を持つ神は「ヘケト(Heqet)」であるので、おそらく最初の「He」が省略されているのであろう。要するに、アテンとは太陽女神であったヘケト(Heqet)の名を変化させたもので、夕日の神に変化させられていたが、本来はシャウシュカ、ヘバトと同じ「太陽女神」であることが知られていたので、ミタンニからシャウシュカ女神の像を借り受けることは、おそらくアメンホテプ4世にとっては「アテン神の像を借りるのと同じ事」と解釈されていたのであろう。そのため、この行為は一神教的なアマルナ改革の内容に矛盾を生じるものとは考えられなかっただと思われる。エジプトにおけるヘケトには「医薬の神」としての面もあり、これらの太陽女神には広く「医薬の神」としての性質があると考えられていたのであろう。

またこのように考えると、先端が二つに割れている「手」とは「蛙の手」であると考えられる。この手が太陽から伸びてきて、平和と恵みをもたらすと考えられていたようであるが、この「手」が「蛙の手」であるということはおそらく当時のエジプトの人々も認識していたであろうと思われるため、おそらく、ヘケト、フフ、ククといった古代エジプトの蛙神達と関連のある太陽神であるということは周知の事実とされていたのであろう。古代エジプトにおいて「アテン神」とは原則として男神とされ、時にハヤブサの頭を持つ男性として描かれたとのことである。アメンホテプ4世自身は、この神の本来の姿が女神であったことも承知していたかもしれないが、エジプトにおける「男神としての蛙神」の存在にも配慮し「男女の性別のない太陽そのものの神」としての「アテン信仰」を目指したのかもしれないと思う。しかし、その神が他国で「女神」として信仰されていることを排斥するほど強固にその考えのみに固執する思惑も持たなかったのであろう。

ヒッタイトにおけるシャウシュカ

ヒッタイトの王ハットゥシリ3世(紀元前1266年頃~前1236年頃)の王妃プドゥヘパはラワザンティヤのシャウシュカ女神の神官の娘であった。この女王がアリンナの太陽女神のことを「我が神」と呼んでいるのであるから「レバノンでヘバトと呼ばれているアリンナの太陽女神」とはプドゥヘパにとっての「太陽女神」とはシャウシュカのことであったと推察することは容易である。また、夫のハットゥシリ3世は子供の頃から健康に優れなかったようで、父王であるムルシリ2世(紀元前1322年頃~前1295年頃)によりシャウシュカの神官とされていたため、シャウシュカ女神への信仰心が篤かったが、一方父であったムルシリ2世自身は「アリンナの太陽女神」に対する信仰心が篤い人物であった。父王が自ら信仰している神とは異なる神の神官にわざわざ息子を任命するのも奇妙な話といえる。しかし、シャウシュカもまた「アリンナの太陽女神」の名の内の一つと考えれば、シャウシュカの神官の娘であるプドゥヘパが「アリンナの太陽女神」に対して「我が神」と呼びかけることも、「アリンナの太陽女神」を信仰していたムルシリ2世が息子をシャウシュカ女神の神官とすることにも矛盾は生じなくなる。

シャウシュカ女神が一般にいわゆる「太陽神」という楔形文字で現されないのは「イシュタル」を示す文字で書く慣例があったこと、国家の中枢にあるアリンナでは他の民族の太陽女神と同一に扱われても、フルリ人の側では「自分達の女神」であるという意識が強く、フルリ系の文化が強い所では他の太陽女神と習合させずに「シャウシュカ」と呼んでいたこと等の理由があるのであろう。シャウシュカ女神はテシュブの配偶神として挙げられる場合もあり、おそらくヒッタイトを構成していた氏族の内、有力氏族であるフルリ人の女神ということで、他の太陽女神とはやや区別する傾向があったのではないだろうか。おそらく、アリンナの神殿でこの女神の名が「太陽女神の名」として前面に出てこないのは、他の民族の太陽女神との公平性を保つためだと思われる。また、ヒッタイトの神殿が目指していたのはあくまでも「太陽女神を頂点とした多神教」であったので、ミタンニやエジプトであったように「特定の太陽神のみの一神教を推進する」という動きを政治的に警戒し、ミタンニのトゥシュラッタ王のようにシャウシュカ女神の名を前面に出すことを避け、あえて太陽女神の名前を述べる際に、レバノンの女神「ヘバト」の名を借用するに留めていたのではないかと推察される。しかし、このように政治的な思惑や配慮と無縁な一般庶民にとっては、シャウシャカもまた「太陽女神」のうちの一柱と考えられていたのであろう。

イシュタルとシャウシュカ

シャウシュカ女神と同一視されているイシュタルの楔形文字は右図の通りである。イシュタルは古代メソポタミアの女神であり「金星の女神」とされていたが、楔形文字においては、ウィンクルハーケンと呼ばれる「月」の文字が使用されているようである。どうやら楔形文字で「月」と書いて「イシュ」あるいは「アシュ」と読んだと思われる。

しかし、紀元前2000年紀初期のイシュタルのレリーフを見ると右手にシェン・リングのついた杖を持っていることが分かる。また、その足下には蛙の図が描かれている。シェン・リングと蛙神は古代エジプトにおいて太陽神の象徴であったし、地中海東岸地域からアナトリア半島にかけては「太陽女神」の象徴でもあった。要するに紀元前2000年紀初期には、メソポタミアのイシュタルもまた「太陽女神」であったのではないだろうか。イシュタル(Ishtar)という名は「I-sh-tar」と分解でき、「I」は「K」や「H」、「s」は「k」と交通性のある子音であることを考えるとヘケト(Heqet)という名と近縁性が高いことが分かる。イシュタルの名の語源は古代エジプトのヘケト女神に近く、そのトーテムもヘケト女神と同様の蛙である。おそらく起源的にもイシュタルとヘケトは近い女神なのであろう。

しかし、メソポタミアではシャマシュやアッシュールといった男性系の太陽神が最終的に優位を占めるようになるので、イシュタルの地位は楔形文字の「月」にみられるように、月女神から金星の女神へと次第に格下げされたものだと思われる。逆にいえば、メソポタミア以外の場所では、古くからの「太陽女神」としての性質を持つイシュタルが強く残されたといえる。メソポタミアにおけるイシュタルの「作り替え」の形跡は、彼女の持つ「シェン・リング」の環が「蛇の環」とされ、蛇もまたイシュタルのトーテムとして強調されていることが挙げられよう。古代エジプトにおける蛇神は「月神」としての性質を持つため、同様の作り替えがメソポタミアでも試みられていたのだと思われる。しかし、メソポタミアでは最終的に「月神」も「男神」であるという思想が強かったために、イシュタルは「星神」となるしかなかったのであろう。また「シェン・リング」の杖をイシュタルが持つことから、この女神はニンフルサグとも関連のある女神であることが覗える。

関連項目

参考文献

- ウィリアム・L・モラン 「アマルナ文書(The Amarna Letters)」、ジョン・ホプキンス大学出版(Johns Hopkins University Press)、1987、1992。(ソフトカバー、ISBN 0-8018-6715-0)

参照

- 元の位置に戻る ↑ ベックマン(Beckman)、 ギャリー(Gary)、「ニネヴェのイシュタルについての再考(Ištar of Nineveh Reconsidered)」JCS 50 (1998).

- 元の位置に戻る ↑ ベックマン(Beckman)、 ギャリー(Gary)、「ニネヴェのイシュタルについての再考(Ištar of Nineveh Reconsidered)」JCS 50 (1998).

- 元の位置に戻る ↑ エシュヌンナは中部メソポタミアの都市

外部リンク

- EA 23-(Reverse), with 黒い ヒエラティック; Article-(大英博物館)

- アマルナ文書の写真集(For a collection of Amarna letters photographs)、参照: Pirissi and Tulubri、(トゥシュラッタ王の手紙他)。