「7柱の僕」について

エラの項の最後に、「テーバイ攻めの七将」とエラ叙事詩との関連について触れられていたため、その点を含めて、比較考察を試みたいと思う。

「テーバイ攻めの七将」とはギリシア神話に属する物語で、アイスキュロスという詩人が創作した悲劇である。そのあらすじを非常に大雑把に述べると、

テーバイという都市の王位を巡り、二人の兄弟が対立した。追放された兄王はアルゴスという国の支援を得て、6人の将軍と共に軍勢を引き連れテーバイを攻めた(6人の将軍と兄王を併せて「7将」と呼ぶ)。テーバイには7つの門があり、その門を守るために、こちらからも7人の将軍が選ばれた。互いの勇者達が激しく戦った結果、生き残ったのはただ一人だけであったという。二人の王が共に亡くなったため、テーバイの王位は他の者が継ぐこととなり、新王はテーバイを攻めた兄王の遺骸を埋葬することを禁じた。しかし、この禁を破った者がいたため、その者は生きながら墓に埋められるという罰を受けた。

とのことである。また、個人的には神の僕である「the Seven」とは、「ヨハネの黙示録」における「7人の御使」に相当するのが妥当であろうと思うので、そちらとも比較を行いたいと思う。

目次

比較表

| エラ叙事詩 紀元前800~600年 |

テーバイ攻めの七将 紀元前467年頃 |

ヨハネの黙示録 1世紀 | |

| 主人公 | エラ | ポリュネイケース | 子羊(イエス・キリスト) |

| 僕の名 | the Seven | 七将 | 七人の御使 |

| もたらすもの | 戦争による破壊 | 戦争による破壊 | 戦争による破壊かつ天災 |

| 災害の張本人 | エラ | ポリュネイケース | 底知れぬ所の使いアポルオン |

| 災害を調節する力 | バビロニアの民の祈り | 特になし | 子羊(イエス・キリスト) |

| 結末 | バビロニアのみ救済 | テーバイに新王の擁立 | 底知れぬ所の使いアポルオンの部下を 焼き滅ぼした後に、キリスト教徒の神の国の実現 |

| 敗者に対する扱い | 特になし | 埋葬を許されない | 焼き尽くされる |

| 執筆の動機 | 神による黙示 | 悲劇の創作 | 神による黙示 |

| エラ叙事詩 (紀元前800~600年)他 |

ヨハネの黙示録(1世紀) 一部旧約 |

ギリシア神話 | |

| 主人公 | エラ(すなわちネルガル) | 子羊(イエス・キリスト) | 二人の兄弟 |

| 称号 | エンリルの息子 | 神の子 | 王子 |

| 大洪水をもたらす神 | エンリル | ヤハウェ | ゼウス |

| 助ける相手を限定して 災厄をもたらす神 |

エラ | ヤハウェ | 各種神々 |

| 疫病を防ぐ能力を持つ神 | エラ | イエス・キリスト(新約聖書) ヤハウェ(旧約聖書) |

アスクレピオース |

| 助ける相手を選別する方法 | 特になし (あるいは護符を持つ?) |

額に印をおす(黙示録) 子羊の血を家の入り口に塗る (出エジプト記) |

神の加護を得るのみ |

「7」という数字について

古代メソポタミアの人々と、その文化の影響を受けたユダヤ人、そしてギリシア人は、特に「神」に関することで、「7」という数字を非常に好むように感じる。例えば、メソポタミアにおける、「最初の7賢人」も「7人」であるし、「ヨハネの黙示録」には「七人の御使」の他に「七つの教会」、「七つの霊」、「七つの金の燭台」、「七つの星」、「七つの封印」等々、「7」のつく用語が多数出てくるからである。

共通点について

「エラ叙事詩」、「テーバイ攻めの七将」、「ヨハネの黙示録」に共通することは、

- なにか大きな事件(戦争あるいは(かつ)災害)があって、壊滅的な打撃を受けるが、その後に新しい世界が再建される、あるいは到来する。

ということである。これはゾロアスター教における「終末思想」とも類似性がある。[1]

黙示文学であるという点について

「エラ叙事詩」においては「神の送った幻視を文章にしたもの」と但し書きが付されているが、一方古代ユダヤ人が記した聖書には、「旧約聖書」においても、「新約聖書」においても、特に「この世の終わり」に関して、神があらかじめ幻影を「黙示」したという記述がみられ、

- 神が終末(あるいは終末的破壊)に関して黙示を行う

という文章表現の起源が、メソポタミア(特にバビロニア)にあったことを示していると考える。[2]

「the Seven」について

「the Seven」は、「エラ叙事詩」の中で「天と地の息子達」と述べられている。ギリシア神話においてはティターンと呼ばれる神々達にこの表現が使われており、古い時代にはティターンとは地の底に封じ込められており、彼らが時々暴れると地震がおきると信じられていたとのことである。「エラ叙事詩」との相似点を見るに、「The Seven」も本来地底で眠っていて、目覚めた時だけ地震を起こすとされていた神々であったのではないだろうか。

彼らの主人であるエラ(ネルガル)は、破壊の太陽神から、黄泉の国の王へと変化し、更にその「破壊」の性格より、軍神、疫神へと変化した神である。この性質が、地震のもたらす「破壊」とも習合し、「天災と戦争をもたらすエラと7柱の僕」という神群を形成することとなったのではないかと想像する。これは「ヨハネの黙示録」における「底知れぬ所の使いアポルオンとその部下」と一致する性格であると思う(ただしアポルオンの部下は7柱とは限らない)。

そして、「ヨハネの黙示録」においては、更に「底知れぬ所の使いアポルオンとその部下」を管理・コントロールしている「子羊(イエス・キリスト)と七人の御使」が存在しているのが特徴であるといえる。彼らは、災厄を直接起こすのではなく、「災厄を起こすもの」をコントロールすることで、最終的な「神の国」を実現しようとしている。

「エラ叙事詩」において、エラは災厄を起こすものでもあるが、それを防ぐ力もあるものとみなされており、それが「叙事詩を刻んだ護符」として普及している。すなわち、人々が自ら積極的に護符を手に入れることが「予防」となると考えられている。「出エジプト記」になると、神が命じた通りに印をつけたものだけが、災厄を逃れることができる、とされるようになっている。更に「ヨハネの黙示録」に致ると、神は選ばれた人々の額に印をつけることはつけるのであるが、最終的に神が「焼き尽くす火」を送るまで、ただ災厄を耐えるようにと言われるようになり、人(この場合はキリスト教徒ということになるであろうが)は、主体的に災厄を逃れる術を失ってしまっているようである。

バビロニアの「エラ叙事詩」には、すでに「バビロニア以外の民は、災厄で滅びてしまう存在で、考慮の対象ではない」という偏狭な思想が認められるように感じるが、それでもとりあえず人々にとっては、主体的に災厄を逃れようとする余地は残されているように感じる。「選ばれた人々以外は考慮の対象でない」という思想は、「出エジプト記」に入ると、「パロがユダヤの民をエジプトから出してくれないから」という条件付きで正当化されるようになっている。「出エジプト記」を含む「モーセ5書」はバビロニア捕囚後に新バビロニアの文化の影響を受けて成立したものと言われているため、「エラ叙事詩」と「出エジプト記」の記述には思想的な連続性があるのであろう。そして、「出エジプト記」においては、ユダヤの人々は神の命令に従うことで災厄を逃れるのである。

このように、神に対して「従順であるべきである」という思想は「ヨハネの黙示録」に時代が変遷すると、「神が送った災厄は、選ばれた人以外のものを滅ぼすためのもので、それが終了して神が災厄を送ることを止めるまで、キリスト教徒ですら耐えなければならないもの」とされているようである。

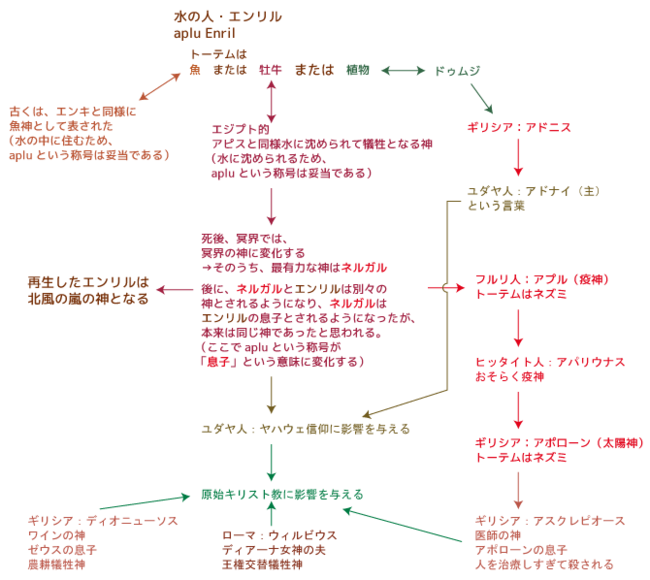

エンリルの変遷

エンリルの息子神とされるネルガルは、「apul Enril」と呼ばれ、「apul」とは「息子」という意味と解されているようである。一方、シュメール語で、Ab(あるいはAp)は「水」、 Luは「人」の意でもあるため、「apul Enril」とは「水の人・エンリル」と解することも可能であると考える。事実、古くはエンリルもエンキと同じように魚の姿で描かれていたようである。そこで、「水の人・エンリル」という言葉が、何故「エンリルの息子」と解されるようになるに至ったかを考察したいと思う。

エンリルの妻ニンリルは、アッシリアではミュリッタと呼ばれる「天の女神」であって、ギリシア神話のアフロディーテや、ペルシャ人のミスラと同じ神であると、ヘロドトス(紀元前5世紀)は述べている。しかし、ニンリルは死後、南風の神となったと考えられているようである。近東において、夏に南から吹き寄せる灼熱の風は、当然心地よい風ではなくて、不吉なものとみなされていたのではないだろうか。エンリルはそれに対応するかのように、不吉な北風のもたらす嵐の神であるので、「嵐の神としてのエンリル」は、彼の本来の性質ではなく、ニンリルと同様、「エンリルの死後の姿」ではないかと思うのである。エンリルの姿は、魚の神である以外に、牡牛としても描かれることがある。「豊穣の牡牛」は近東から地中海世界にかけて広く信仰された存在であるが、エジプトではこの神が代替わりする際に、前代の牡牛を溺死させるという祭祀が行われており、注目に値すると考える。エンリルとニンリルの神話において、エンリルが冥界に落とされる際には、「水の中でニンリルを犯した」とされているし、冥界でエンリルが変身する神々も多くは「水」に関する神だからである。そのように考えると、溺死させられた神であるエンリルは、冥界で水に関わる神、すなわち「水の人・エンリル」に変身すると、当初は考えられていたのではないかと思う。冥界における「水の人・エンリル」が変化した姿は、後世になるとそれぞれが独立した神とみなされるようになり、エンリルから分かれた息子神とされるようになったのではないだろうか。そう考えると、「aplu Enril」という言葉は、冥界における彼の分身達が、エンリルの冥界相と考えられていた時代には「水の人・エンリル」と考えられており、後にネルガルがエンリルとは別の神としてみなされるようになると、呼び名のみがそのまま残されて、「エンリルの息子」と解されるようになったのではないかと考える。

エンリルはやがて、不吉な北風の嵐の神として再生する。しかし、本来の神話においては、おそらく、エジプトの植物神オシリスと同様に、穀物や植物の神である時のエンリルは、毎年時期が来ると再生する豊穣の神としての相と、死したまま冥界に君臨する神としての相の2つがあったのではないかと思われる。エジプトのオシリスは、一柱で豊穣相の神と冥界相の神の性質を有しているが、エンリルの場合は、それがドゥムジという豊穣神とネルガルという冥界神に分かれ、冥界神のネルガルはやがて破壊の太陽の神と習合し、時代が下ると戦の神、疫病の神ともみなされるようになったのではないだろうか。

このようなエンリルの死と復活の神話は、伝承の世界にも影響を与えている。例えばアッカド帝国の初大王であるサルゴン(在位紀元前2334年頃~2279年頃)は、生後すぐにユーフラテス川に流され、キシュの庭師に拾われて育ったとされる。同様の伝承は、「旧約聖書」のモーゼ(紀元前13世紀頃)にもみられる。要するに、エンリルの神話は、単なる神話に留まらず、

- 水に流された子供(いったん、川に流されて死んだとみなされた子供)には、超常的な力が宿り、その子には破壊とそれに続く再生を導く力があるとみなされていた。

という民間習俗と深く結びついているものだったのである。

一方、植物神のドゥムジはといえば、夏至が過ぎて太陽が短くなる時期に、彼の「葬式」が行われていたのだが、これは麦などの作物を鉢植えにし、八日めにドゥムジの像とともに水中に廃棄する儀式であって、植物を溺死させるというものであったようである。[3]日照時間が短くなる時期に行われることから、ドゥムジが太陽神であると共に、植物神でもあったことが覗われる。そして、神話におけるドゥムジも、地母神である妻神とのかかわりの中で冥界に落とされるのである。

ギリシア世界において

| メソポタミア | ヒッタイト | ギリシア神話 | 原始キリスト教神話 | |

| 始原の最高神 | アヌ | アヌ | ウラノス | ヤハウェ or/and イエス |

| 隠れる父神 | エンリル? | クマルビ | クロノス | ヤハウェ or/and イエス |

| 天候神 | エンリル | テシュブ | ゼウス | ヤハウェ or/and イエス |

| 冥界神 | ネルガル エンリルの子 |

ネルガル テシュブとの関連は不明 |

ハデス クロノスの子(ゼウスの兄) |

ヤハウェ or/and イエス |

| 破壊の太陽神 | ネルガル | ヘバト?[4] | アポローン | ヤハウェ or/and イエス |

| 疫病を流行らせる神 | ネルガル | アパリウナス ネルガルの別名 |

アポローン トーテムのネズミの中にその性質が残る |

ヤハウェ or/and イエス |

| 疫病を鎮める神 | ネルガル | アパリウナス? ネルガルの別名 |

アスクレーピオス アポローンの息子 |

ヤハウェ or/and イエス 特に現実的な実践は イエスとその弟子達 |

このように、エンリルとそこから派生した神々は主にヒッタイトを通じてギリシア世界に取り込まれたようである。

まず、エンリルは、ヒッタイトにおいて、「死に値するような打撃を受けて隠れる神」であるクマルビ(父)と、「天候神」であるテシュブ(子)の神々に分かれたように思われる。これが(系譜的にやや変動があるものの)ギリシア神話に入ると、クロノス(父)とゼウス(子)となったのであろう。

一方、メソポタミア時代にすでに、子神としてエンリルから分かれたネルガルは、ギリシア神話に入るとその性質から、冥界神ハデス、太陽神アポローン、疫神アスクレピーオスに分かれた。アスクレピーオスは「疫病を流行らせる神」というよりも、「疫病を癒す神」としての性質が強く、後世においては「医者の神」とみなされるようになっている。

ギリシア神話の特徴は、神と人との境界が曖昧であることのように感じる。アポローンとアスクレーピオスは、その語源と性質を考えると、元は一つの同じ神であったと考えられるが、ギリシア神話に入るとアポローンがあくまでも「神」としての地位を保持するのに対して、「アスクレーピオス」は人間を直接治療する存在として描かれ、その性質は全体としては「神」よりも「人」に近いものなのである。また、「テーバイ攻めの七将」は神話を起源に持つにもかかわらず、「人間の物語」として描かれている。このように、神話における神々の行為を、人間の行為に置き換えて、人間の英雄(七将やアスクレーピオス)が、「神のように振る舞うべき」であるし、それこそが語られるに値する行為である、という思想は、古代ギリシア世界で大きく育った概念といえると感じる。[5]メソポタミアの時代には、人々は疫神に対して、

「ただ祈ることしかできなかった」

のである。そして、このような「祈りの思想」は、次の時代においてむしろ東方の「ゾロアスター教」に取り入れられていったように感じるのである。

原始キリスト教神話において

「ゾロアスター教」に入った「破壊と再生の神話」は、「この世の終末における破壊と再生の神話」へと変化する。そこには、既に「この世の終わりには、死者も復活する」という思想がみられる。ただし、ゾロアスター教における「破壊と再生の神話」で戦うのは神々であるので、信徒が直接戦うのではないように思われる。ゾロアスター教はアケメネス朝ペルシャ(紀元前550年~330年)で有力な宗教であったが、一方アケメネス朝は宗教政策に関して寛大であり、他宗教を「悪の存在」とみなして排斥しなかったことも明かである。

「ゾロアスター教」には、ミスラという契約と約束の神(かつ太陽神)という神がいて、この神は最高神アフラ・マズダーと同等の神とみなされ、煎じ詰めれば最終的に、いわゆる「最後の戦い」で勝利する神ということになっている。この「最後の戦い」の概念が原始キリスト教神話にも取り入れられ、「ヨハネの黙示録」に繋がることになるのだが、黙示録において勝者となるのは子羊(イエス・キリスト)である。このような観点から述べると、「最後の戦いの勝者」としてのイエスはミスラから派生したものといえる。

一神教の最大の特徴は、「神がただの一柱しかない」ということに尽きるため、多神教の影響を受けると、複数の神の性質が、一柱の神の性質に集約されることになる。メソポタミアの神話からみれば、「破壊と再生の太陽神」はネルガルであるので、そうすると、黙示録のイエスはミスラとネルガルが習合したものといえる。

一方、ギリシア神話の太陽神アポローンと、その子アスクレピーオスであるが、「ヨハネの黙示録」において、アポローンは「底知れぬ所の使いアポルオン」と呼ばれ、いわゆる地下世界の王であるネルガルの姿を投影していると思われる。その破壊力を天より調節しているのが、子羊(イエス・キリスト)である。また、子羊(イエス・キリスト)自身も「七人の御使い」を使役して破壊をもたらしている。このように、破壊をもたらし、かつ調整する力を持つのは、メソポタミアにおいてネルガルであるので、そのような点から、「ヨハネの黙示録」においては、ネルガルが子羊(イエス・キリスト)と「底知れぬ所の使いアポルオン」に分割されて表現されているといえる。

纏めると

- 「最後の戦い」というモチーフはゾロアスター教のミスラ神話から

- 「破壊と再生の神話」というモチーフは、メソポタミアのネルガルと、ギリシア神話のアポローンから

影響を受けたものといえる。また、四つの福音書を読めば分かることであるが、その中で「イエス・キリスト」とは、時には死者すらも蘇らすような「医者」的超人として描かれる。そして、最後に古き神の権威(聖書の場合、神とはヤハウェのことである)として描かれる人々に殺される。

その一方、ギリシア神話におけるアスクレピーオスは、福音書の「イエス・キリスト」と同様に奇跡的な治療を行うが、その行為がいきすぎているということで、古き神の権威(この場合はゼウス)に撃ち殺される。要するに、福音書における「イエス・キリスト」と、ギリシア神話のアスクレピーオスとの間には相関関係があり、その点からも「イエス・キリスト」はアスクレピーオスの前身であるアポローンと繋がる。ギリシア神話のアスクレピーオスは、実践的な人間として描かれているが、「マタイによる福音書」には、

弟子がその師のようであり、僕がその主人のようであれば、それで十分である。(第10章)

とあり、また、福音書の中には医療行為の実践をイエスが弟子達に勧めるような記述が各所にみられるため、「人が神のような行為を行う」という実践的な宗教であったところは、ギリシア文化の影響といえよう。ただし、イエスはアスクレピーオスのように、「医療」に特化された神ではなく、アポローンやネルガルをも内包した神であるため、弟子達が「実践しなければならなかった行為」も、おそらく医療行為のみではなかったであろう、ということになる。少なくとも、「ヨハネの黙示録」における子羊(イエス・キリスト)は、御使いを通して医療行為以外の行為に及んでおり、そのような場に直面すれば、「御使い」のような実践行動が弟子達にも求められるからこそ、「ヨハネの黙示録」が存在するのではないのか、とそう述べるしかないのである。

また、フレイザーの「金枝篇」で有名な思想であるが、印欧語族の古い思想の中には、

- 新しく王となる者は、古き王をその剣(言い換えれば武力)で倒さなければならない

という思想があるのである。[6]そのような思想から述べれば、「イエス・キリスト」が神として君臨するということは、神話の世界において、その前身にして父なる神であるヤハウェを武力で倒す、ということなのである。印欧語族の思想では、このようにして次代の王は、前代の王と一体化すると考えられていた。要するに、武力持てヤハウェを倒してこそ、イエスはヤハウェと一体化できる、ということになる。もし仮にキリスト教の成立にこの思想が影響を与えているとすれば、それはギリシアよりはローマ世界の影響といえるのではないだろうか。なぜなら、当時のローマにフレイザーが述べるところの「ネミの森」の祭祀は存在していたからである。

他にも印欧語族的な「神殺し」の思想は婉曲な表現であるが、「マルコによる福音書」の12章の「ブドウ畑」の説話にかいま見えるように感じる。「ブドウ」と「ワイン」に関する神話で非常に有名なのは、オルペウス教におけるディオニューソスであるが、この神は犠牲となって八つ裂きとされた後に、復活する神として描かれる。ブドウをトーテムとするこの神の神話が、季節毎のブドウの芽吹きと結実、収穫とワイン造りのサイクルを示すことは明かであると感じるが、その一方で、その再生のために「生きた人を殺して捧げた」であろうことも想像に難くない。新約聖書の「ブドウ畑」の説話において殺されるのは、「ブドウ畑の主人のあと取り」であり、彼を殺したとされる農夫たちは「ブドウ畑の主人」に殺されるであろうと述べられている。すなわち、これは「ブドウ畑の主人」をヤハウェ、「ブドウ畑の主人のあと取り」をイエス、「農夫たち」をユダヤ人とみなして、印欧語族の神話をたとえ話にして語られたものといえる。「マルコによる福音書」の成立は1世紀頃、イエスの死後数十年後のことと考えられるため、原始キリスト教団の内には、成立当初からこのように、印欧語族の神話をユダヤ教神話に取り入れる試みが強力になされていたと感じる。

一方、歴史に知られる範囲でのディオニューソス信仰において、信者達は酒を飲んで酩酊状態になりながら、犠牲となった人を食べたのではないかと強く考えられるのである(なぜならば、殺された男は鹿等に見立てられていたようだからである)。キリスト教神話において、イエスは最後の晩餐において、ワインを「自分の血」であると述べて弟子達に与えているが、これはギリシア神話的にはディオニューソスを復活させるために殺されて、神と同一のものとなる「殺される男」の血とみなすことができる。すなわち、この点でもイエスはディオニューソスと同質の神であると述べられており、弟子達はその血と肉を飲み食いしている。原始キリスト教においては、このようにイエスの血と肉が乗せられているところは、イエスの墓であり、弟子達が飲み食いする食卓であり、神にイエスの血肉を捧げる祭壇でもあるという、祭壇と墓と食卓の「三位一体論」が主張されている。すなわち、弟子達は、父なる神が食べるものである「イエスの血と肉」を自分達も食べることで、イエスや父なる神と同一化するのである。

ディオニューソス信仰においては、神に見立てられた男を殺す人々と食べる人々は同じである。しかし、キリスト教神話においては、「殺したとされる人々」と「食べる人々」を区別しており、神と同一化してその力を得る恩恵に値するのは、「食べる人々」だけと定められている。これはローマの「ネミの森」の祭祀とは逆の思想といえる。すなわち「ネミの森」において、神の力は「殺した人々」に継承されることになるからである。そこで、キリスト教神話には、当初から「殺した人々」に力を継承しない論理が考え出されていた。すなわち、

- 「ブドウ畑の主人のあと取り」を殺したとされる農夫たちは「ブドウ畑の主人」の怒りによって殺される

という復讐の論理である。イエスの弟子達が彼らの師匠や神のようにならねばならないとすれば、彼らは怒り持て「農夫たち」を殺さねばならない、とそういうことになる。一方、「ネミの森」的祭祀からすれば、「農夫たち」は倒さねばならない老いた古き神の象徴であるため、殺さねばならない、ということになる。こうして、イエスの死の直後、あるいはそれ以前から

- イエスに従わないユダヤ人は殺されなければならない

という枷が二重に、この不幸な民族に科せられてしまったといえる。そして、彼らに対する虐殺がキリスト教世界で始まる以前から、新約聖書が述べるところの「農夫たち」は、農業に従事することを許されないという「復讐」をすでに着々と受けていたのである。[7]

今後について

キリスト教とその歴史については、とにかく資料が膨大であるため、そもそも読む作業からして追いついておりません。(でも、逆にいえば、ちょっと読むだけでもこれだけの資料がざくざくと出てくる状態であるともいえる。)

また、殺される神であるネルガルやドゥムジが太陽神である以上、太陽神に対する信仰についての考察も必要なのですが、西欧世界の太陽信仰には大きく分けて

- ヘバト女神系の豊穣の太陽神

- ネルガル神系の破壊の太陽神

の2つがあり、これらが複雑に習合混血して各地の神話が成立しているように感じられるため、とてもではないけれども、簡単には纏めきれないという現状があります。

それに加えて、ディオニューソスとそれに関する農耕祭祀の変遷の歴史も複雑であり、簡単に説明できるものではないようにも思います。

まずは、基礎的な資料の収集と整理に励みたいと思うのみです。

参照

- ↑ ゾロアスター教において最終的な勝利者となるのは、アフラ・マズダーやミスラといった神々である。

- ↑ 旧約における「黙示」は「ダニエル書」などにみられる。

- ↑ いわゆる「アドニスの園」の祭祀である。

- ↑ ヒッタイトにおける太陽神ヘヘバトは基本的に「豊穣の女神」であり、本来ネルガルとは別系統の神であると考える。ヒッタイトではヘバトを太陽とみなす傾向が強いため、太陽神としてのネルガル系の神は、存在感を示す余地がなかったのではないかと思うのだが、本来が「豊穣の女神」であっても、ヘバト女神の息子は軍神であって、民族の興亡が激しい地域においては、メソポタミア系の破壊の神々の性質が習合せざるを得ず、破壊の神としての性質もある程度は有さざるを得なかったであろうと推察されるため、このように記載しておく。

- ↑ このように「人間の行動による実践」を重視する傾向は、やがて「神など存在しない」という古代ギリシア的無神論を派生せしめると思うのだが、しかし、「人の手本となるべき行為」が神話の中に存在する限り、いかに神の存在を否定しようが、「手本にすべきものの行いの原点」としての「神の存在」を否定したことにならないのではないだろうか。

- ↑ フレイザーの「金枝篇」であまりにも有名なネミの森のウィルビウスについて、本項で詳しく述べることは避ける。この神は性質的には、植物神であるドゥムジに近い神といえると感じるが、月神ナンナの再生のために殺されるネルガルのように、「他の者のために殺される神」であるという点はネルガル神に近く、その背景にあるのは単純な再生神話ではなく、複数の復活再生神話が複雑に絡み合って成立した神話だと感じるからである。

- ↑ しかし、あらかじめイエスをユダヤ人が殺すように「し向けて」いたのであれば、その死の原因はいったいどこに帰するのが妥当であるのか、という問題は生じざるを得ないであろう。自らの手を汚さずに、他人に誰かを殺させて、その結果だけを得ようとするもの、そのような泥棒のような行為を擁護する神をギリシア神話においては「嘘つきと泥棒の神ヘルメース」というように感じる。紀元前後に発生した、複数の神の性質を融合して誕生した一神教の神「イエス・キリスト」にヘルメースの神性がいかにして含まれているのか、ということを詳しく本項で述べることは避けるが、「マタイによる福音書」第10章において、イエスは伝道に出かける弟子達に向かって、「へびのように賢く、はとのように素直であれ。」と述べており、「蛇」の杖であるケーリュケイオンはヘルメースの象徴であるということは触れておきたいと思う。ヘルメースは旅人の守護神でもあるため、イエスは旅に出る弟子達に「ヘルメース」のようであれと述べたのであろうと推察されるし、彼らが「ヘルメース」の性質を神に属しているものと認めて、信仰に取り入れていたこともその点から想像できることであると感じるのである。

用語解説

参考リンク

- Wikipedia

参考文献

- 「初版 金枝篇」 J.G.フレイザー 吉川信訳(ちくま学芸文庫)

- 信濃毎日新聞2014年1月31日版夕刊 「中世の聖堂を歩く 木俣元一 14 アミアン大聖堂(3) 死者の記憶新たなものに」