ハイヌウェレ型神話

ハイヌウェレ型神話(ハイヌウェレがたしんわ、ハイヌヴェレとも[1])とは、世界各地に見られる食物起源神話の型式の一つで、殺された神の死体から作物が生まれたとするものである。

その名前は、ドイツの民俗学者であるアードルフ・イェンゼン(Adolf Ellegard Jensen)が、その典型例としたインドネシア・セラム島のウェマーレ族(ヴェマーレ族(Wemale people))の神話に登場する女神の名前から命名したものである[2]。

ウェマーレ族のハイヌウェレの神話は次のようなものである。ココヤシの花から生まれたハイヌウェレ(「ココヤシの枝」の意)という少女は、様々な宝物を大便として排出することができた。あるとき、踊りを舞いながらその宝物を村人に配ったところ、村人たちは気味悪がって彼女を生き埋めにして殺してしまった。ハイヌウェレの父親は、掘り出した死体を切り刻んであちこちに埋めた。すると、彼女の死体からは様々な種類の芋が発生し、人々の主食となった[1]。

目次

ハイヌウェレ神話

インドネシア東部のセラム島西部のヴェマーレ族(Wemale people)に次のような農耕起源神話(殺された女神の神話)が伝わる(なお、細部の異なる異伝もいくつか存在する)[3]。

九家族(バナナから発祥した最初の人類)は、ヌヌサク山を下りて部族移動をはじめ、森の中の神聖な踊りの広場、タメネ・シワ(Tamene Siwa.)のある場所に来ていた。そのなかにアメタ(「黒、夜」等の意)という独身の男がいた。アメタは犬を連れて狩りに出かけた。犬はイノシシを池のところまで追い詰め、イノシシは池に飛び込んで溺れ死んだ。アメタがイノシシの死体を引き上げると、牙からココヤシの実が見つかった(そのとき世界にはまだココヤシの木は存在しなかった)[4]。アメタはサロン・パトラ(蛇模様の布)(Sarong patola.)で覆って実を持ち帰ったが、夢に謎の男が現れ、その実を植えよとのお告げにしたがうと、3日で木に成長し、さらに3日後に開花した。アメタはヤシ酒を作ろうと木登りしたが、花を切ろうとして指を傷つけてしまい、血が花にほとばしった。すると花と血が人間のかたちとなり、9日後には少女に育っていた。その彼女をハイヌウェレ(ハイヌヴェレ、「ココヤシの枝」の意)と名づけ、蛇柄のサロン布に包んで持ち帰った。彼女には、いろいろな高価な品物を大便として排泄するという、不思議な能力が備わっていたので、アメタは富豪となった[5][6][7]。

神聖なるタメネ・シワの広場では、9夜連続のマロ踊り(Maro.)が開催された。踊り手はマロ踊り螺旋状をえがきながら踊るのだが、中央には女性たちが控えていて、清涼剤である「ベテルの実とシリーの葉」すなわちビンロウジとキンマの葉を配って渡す。ところがハイヌウェレは第二夜にはビンロウジのかわりにサンゴを渡し、第三夜に中国製磁器、第四夜により豪華な磁器、第五夜に大きな山刀[8]、第六夜に銅製のシリー入れ、第六夜に銅鑼、とだんだんを高価な品を配った。しかし人々はこれを気味悪がり、嫉妬心も働いて謀殺することに決め、第九夜の踊りの最中に彼女を生き埋めにし、踊りながらして穴を踏み鳴らし、悲鳴があがるのを歌声でかき消し、殺してしまった[5][9][10]。

アメタは娘が帰らないことをいぶかり、占いを行って彼女が舞踏会で殺されたと知った。ココ椰子の葉肋を持って砂に突きさして回り、彼女が埋められる場所を突き止めた。そして彼女の両腕をのこし、それ以外の部分を細切れに刻んで広場のまわりの土地に埋めたが、それらのバ歩から世界に存在していなかったイモ類(ヤム芋やタロイモ)が生じ、その後の人類の主食となった[5][11][12]

アメタは娘の両腕を抱えて、劫初より人類を支配してきたムルア・サテネという女性を訪れて[13]訴えた。彼女は憤慨して人間界にいることをやめると宣言し、踊りのように九重の螺旋からなる門を築きあげて、すべての人間にそこを通るように命じて選別を始めた。命に従わないものは人間以外の者にされると忠告され、動物や精霊になってしまった。門をくぐる者たちも、大木に座るサテネの脇を抜けようとするが、すれ違いざまにハイヌウェレの片腕で殴られた。大木の左側に抜けようとしたものは五本の木の幹(あるいは竹)を飛び越さなくてはならず「パタリマ」(五つの人たち)(Patalima .)となり、右側に抜けようとしたものは九本を飛び越して「パタシワ」(九つの人たち)(Patasiwa .)となった。セラム島のウェマーレ族やアルーネ族(Alune people)は、「九つの人たち」に数えられる[5][14][15]。

これは寿命の罰が与えられたと解釈されており、すなわち、それまで世界は人間にとって死の無い楽園だったのに、ハイヌウェレ殺害後は、人類は定まった寿命を授かり、死後に門を通り、死の女神サテネに謁見しなくてはならなくなったと説明される[16]。

月とハイヌウェレ

ラビエの神話

ラビエという少女が住んでいて、太陽神トゥワレが彼女に求婚した。これを拒否するとラビエの体は、彼女が立っていた木の根方の地面の中に沈みはじめ、どんなに掘り出そうとしてもできなかった。首のところまで埋まったラビエは言った。

「私を引き込もうとしてるのはトゥワレで、私は死なねばなりません。豚を1頭殺して、死者のための祭りをして下さい。3日目の晩になったら、わたしはそこに光となって現れるでしょう。」

親族がそのようにすると、3日目の夜に西の空に満月が現れた。

イェンゼンの解釈

イェンゼンは、この神話の主人公ラビエを、ヴェマーレ族の別の神話に出てくるラビエ・ハイヌウェレという名の女性と結びつけ、両者が結局は同一の存在の二種の面相を表したものだろうと論じている[17]。

マリンド・アニム族の神話

昔、体中にタコの吸盤のようないぼいぼがあるゲブという男がいた。彼は自らの醜さを恥じて、一人で蟻塚の中に隠れ暮らしていた。彼は砂の中に隠れていたが、娘たちが彼を掘り出した。男達はゲブの体からいぼいぼを削り落とした。男達はゲブを津性愛の対象として犯し、ゲブの体中に精液を塗りつけた。するとゲブの傷は癒え、夜の間に最初のバナナがゲブの首から生えて、朝には実がなった。人々はその実を取り、それで広場を飾って盛大な祭りをした。

ゲブは幽閉されてしばしば暴行を加えられた(バナナを生やすためか?)。ある夜、かれはこっそり屋根の上に這って出て、そこからヤムイモのつるを伝って天に昇り月になった[18]。

私的解説・ハイヌウェレとラビエの神話

イェンゼンの解釈は正しいと考える。とすると、ハイヌウェレを祭りで殺した「人々」とは、「太陽神トゥワレ」の化身であって、一人一人が神官でもあるし、東洋で有名な「現人神」である、ともいえる。よって一般の人々のことを「下位トゥワレ」と呼ぶことにする。彼らは一人では完全なトゥワレになれず、集団でこそトゥワレに近い存在になって、トゥワレの役割の一部をこなせる、といえる。「下位トゥワレ」の役割は、祭祀(葬式や踊り)を状況に応じて行い、トゥワレに生贄を捧げること、である。でも、それだけで何かが起こるわけではない。その点をまず、ハイヌウェレとラビエの神話を比較しながら考察したい[19]。

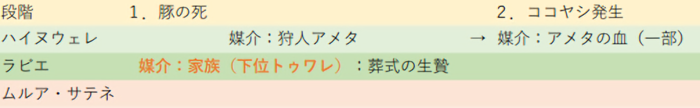

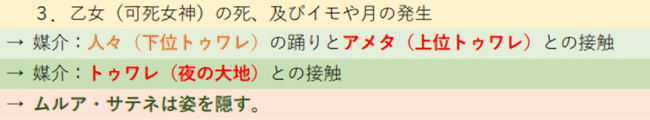

ハイヌウェレとラビエの物語を比較すると、まず物語の構成がハイヌウェレの方が複雑で、イモ類(月)が発生する前に、アメタが狩ることで豚からココヤシが発生する物語とアメタの血を媒介としてハイヌウェレが発生する物語の2つが挿入されていることが分かる。アメタは豚を狩って、それを神に捧げることでココヤシを得た、か、あるいはそのように豚をココヤシに変化させる能力を神から授かった、といえる。あるいは、生まれながらに授かっているが故に、アメタは一般的な下位トゥワレではなく、特別な「上位トゥワレ」である、ともいえる。その姿は、かぐや姫を大切に育てたが故に、竹取の翁が竹を切っただけで黄金を得る能力を授かったのと似ている。娘のハイヌウェレが亡くなった時に、アメタはその非道をムルア・サテネに訴えているのだから、アメタが仕えている神、とは「ムルア・サテネ」のことである、と暗喩されているといえる。このように母なる女神に忠実に仕えているアメタを特に「上位忠臣トゥワレ」と呼ぶこととする。

一方、死せるハイヌウェレはアメタあるいはトゥワレと接触することでイモ(月)に変化する。アメタとトゥワレはこのように性質の一部が一致する。アメタとトゥワレで共通する点は、特にアメタを指して「上位鬼神トゥワレ」と呼ぶこととする。「鬼」(キ) という漢字の原義は「死者の魂」であるので、本件での場合の「鬼神」とは「死んでいる神」のことを指す。日本語で「死神」と書くと、「死んでいる神」というよりは「他者を死なせる神」という意味になるため、「鬼神」とする。なぜ、アメタとトゥワレの共通点を指して「鬼神」とするかといえば、それはトゥワレ(とアメタ)の性質等による。ハイヌウェレが殺され、埋められる踊りは「夜」に行われる。とすれば乙女が地面の下に埋められるのは「夜」ということになる。トゥワレは太陽神であるが、夜は地面の下に沈んでいる。だから、夜であればトゥワレは地面の下から乙女を地中、すなわち自分の居場所に引きずり込むことが可能なのである。古代エジプト神話のように、太陽は夜間はいったん死んで、地面の下の黄泉の国を旅している、という考えもある。ヴェマーレ族の物語からのみでは、夜間の太陽が生きているものなのか、死せるものなのかははっきりしないが、昼間の太陽とは異なる、という点からも、夜間の太陽は「鬼神」とすることが妥当なように感じる。日本風にいえば、昼の太陽は「和魂」であるのだが、夜の太陽は「荒魂」となる、といえる。また、このように考えると、物語の中でははっきりとは語られないが、何故アメタが「下位トゥワレ」として祭りに参加しないのかが推察できるのではないだろうか。「上位鬼神トゥワレ」であるアメタは、夜間は地面の下にいるので、人の祭りには参加できないのである。

ハイヌウェレの物語のうち、第一段階のアメタが狩ることで豚からココヤシが発生する物語では、アメタは狩人であり、豚を手に入れることのできる獣の王であり、獲物を祖神であるムルア・サテネに捧げて獲物以外の豊穣(ココヤシ)を得るシャーマンでもある。この段階でのアメタは、人々の中でも、特に神の世界に近い存在、といえるかもしれないが、独立して「神」とする要素までが強いとは言えないように思う。日本人であれば、例えば新嘗祭のように、収穫の一部を神に捧げて、感謝の気持ちを示すと共に、その代わりに人々の安泰やその後の豊穣を願う、という考え方は理解しやすいのではないだろうか。その他にも、神に瓜類を捧げて雨乞いをする、等がある。捧げるものが動物であれば動物の命は失われるかもしれないが、例えば豚は食物でもあるのだから、特に家畜の場合は、いずれその生命は人間のために消費される運命であるので、動物を生贄にしても非日常な「命の消費」とまでは言えない、と考える。神に瓜を捧げるのも、豚を捧げるのも、意味としては同じで、「食料を捧げて見返りを求める」のである。

第二段階のアメタの血を媒介としてハイヌウェレが発生する物語では、アメタの体液(血)とココヤシの花が結合して、普通のココヤシの実ではなく、乙女ハイヌウェレが誕生する物語である。これは一種の「神婚」であって、男女の結合の末に子供が生まれることを意識した神話だといえる。ただココヤシの花が咲くだけではココヤシの実しかならないが、アメタと結合することで、「人間」が生まれる。植物と結合して、特殊な子供を得る能力があることを「特別」とするのであれば、アメタはやや「特別な存在」となり、「神」に一歩近づいた、ともいえる。おそらく、第一段階と第二段階の物語の橋渡しとして、アメタ(人間)の体液と供物を結合させたものを女神に奉納し、そこから新たな豊穣を得る。という神話が存在したのではないか、と思う。これを仮に前第二段階と呼ぶ。神と人間が交わる、という神話は世界の各地を見ても、さほど珍しい概念ではない。ギリシア神話では女神も男神も人間の愛人を持つ。日本の神話では各氏族の先祖は神とされることが多いから、神は代が下るうちに人間と交わって、人間に近くなっていく存在である。ヴェマーレ族も祖神的存在であるムルア・サテネは限りなく神に近い存在だが、その子孫の一般の人々は人間である。

ただし、現実には人と動物、人と花が交わって新たな生命が生まれることはない。そこで、アメタとココヤシが交わって新たな命を得る、ということは現実にはあり得ないことなので、それはあくまでも宗教的、神話的概念にとどめて、「アメタが特別に神的な人だったから可能であった」というフィクションとしての概念で、祭祀ではその真似事をするだけに留めるのか、それとも神話を現実のものとするために別の方法を模索するのか、ということになる。例えば、人を動物や植物になぞらえ、人を動物や植物の代理物のように扱って、動植物の代理の人とアメタのような上位トゥワレとが交わって新たな生命を得る、という具合にである。この場合、上位トゥワレと食物代理人間との間に子供を作ることは可能となる。ただし、ハイヌウェレのような食物代理人間は普通の人間である下位トゥワレの食物、ということになるので、ここに人類は平等ではなく、「階級」というものが発生してしまうように思う。その序列はシンプルに

上位トゥワレ(アメタ) > 下位トゥワレ(一般の人々) > 食物代理人間(ハイヌウェレ)

となる。ハイヌウェレは宝物を出したり、「神」といって良いような特別な能力があるにも関わらず、「食物」であるが故に一般の人々よりも階級は下とならざるをえない。そして、アメタや人々の食物となる運命なのである。アメタは食物を育て、人々に供給する神ともいえ、その象徴としてアメタの職業は「狩人」「シャーマン」「食物供給神」となる。シャーマン的なアメタが、何らかの心的な交流で狩りの獲物を多く捕り、動物を自在に操れる存在と見るならば、アメタのことを「獣の王」と見ることも可能かもしれない。植物や動物といった「食物」を一体のものとして見るのであれば、アメタは「植物の王」ともなり得る。食物が野生動物の場合、アメタは「獣の王」、家畜の場合「良き牧人」、植物の場合「植物の王」となって、家畜や食物の生殖と繁殖を盛んにし、人々のために多くの食料を供給する。そのような能力がアメタを、他の人々とは区別した上位トゥワレとなさしめている。

一方、「アメタの血」が新たな食物神の発生源となっているので、その取扱にも注意が必要であるように思う。これが「アメタの一部」を指すのであれば、アメタは祭祀の際に、一滴の血液を提供するのみで、「狩人」でも「シャーマン」でもあり得る。しかし、「アメタの血」が「アメタ全体」を指す象徴としての意味しか持たない場合には、アメタは祭祀の際に命を提供しなければならないことになる。こうなると、アメタは「狩人」や「シャーマン」としての職業を兼任できなくなる。この場合、第三の考え方が登場するように思う。例えば、誰かをアメタの代理に、すなわちトゥワレ代理人間として生贄に捧げるのである。そうすると、アメタは「生贄」でもあるし、「狩人」「シャーマン」あるいは「食物供給神」を兼任することができる。例えば、フレイザーの述べる「ネミの森」の祭祀は、奴隷が森のアルテミス女神に捧げられるものだが、この行為はローマ皇帝の地位と関係しており、奴隷を捧げることで、皇帝の地位や国家が安定するとも考えられていた。奴隷は女神に対する「生贄」であるが「皇帝の代理人」でもある。皇帝は自らが「生贄」になって、国家守護の女神にその身を捧げる代わりに、代理人を立てることで、「生贄」と「皇帝」(すなわち、「狩人」と「シャーマン」)、「食物供給神」を全て兼任することができる。

アメタが「動植物と交わる存在」である点に注目すると、子孫を残す場合、アメタ自身が豚であったり、ココヤシであった、という神話を作ることも可能である。古代の人が植物の「生殖」をどのように捕らえていたのかは正確には分からないが、「動物と同じようなもの」だと考えていたか、あるいは神話に関するもので、ある程度植物を擬人化することを試みたのであれば、植物を動物化して考えることもあったろう、と思う。アメタが擬人化した豚の神だったのなら、祭祀的には豚と交わって豚の子孫を、アメタが擬人化したココヤシだったのなら(現実に植物には人間のようには雌雄の差がないことが多いが)、ココヤシの子孫を得ることが可能である。アメタは時に豚でもあるし、ココヤシでもあるし、その両方でもある、ということになる。そして、その場合には、豚やココヤシそのものが祭祀の場で「アメタ(シャーマン)の代理」とされたかもしれない。これはシャーマンの代理をする特別な動植物なので、非人間食物神といえる。この場合序列は

上位トゥワレ(アメタ) > 下位トゥワレ(一般の人々) > 非人間食物神(ハイヌウェレ=ココヤシ)

となる。例えば、古代エジプトではアピスという聖牛がプタハという神の化身あるいは代理と考えられていた。聖牛プタハは神の化身として大切にされ、人間の女性と交わったりしていたようなので、祭祀として生殖能力が豊穣をもたらす「父なる神」とみなされていたと考えられる。彼には人間の豊穣も期待されたかもしれないが、人の役に立つ牛の豊穣も期待されたことだろう。牛は食物でもあるから、アピスはまさに非人間食物神といえる。この牛もネミの森の奴隷と同じく、生きて役に立つ、とみなされているうちは大切にされたが、一定の条件を満たす時期が来ると殺された。彼らは上位トゥワレの代理であり、身代わりとして生贄となるための存在だからではないだろうか。どうやら、時代が下ると、彼らは「上位トゥワレの身代わりが果たせなくなると」、本来の生贄としての定めに従って殺されるようになっていったと個人的には考える。そして序列としては

食物代理人間 = 非人間食物神

といえる。そして雄の動物がアメタの代理動物として生殖や繁殖の豊穣をもたらすのだから、動物は「人間の食料の父」であるし、アメタそのものが「人間の食料の父」だ、といえる。生産された食料をアメタ自身も食べるだろうから、アメタは「我が子を食らう父親」でもある。ハイヌウェレ神話ではアメタはハイヌウェレの殺戮に反対しているように見えるが、ハイヌウェレの死体をイモに化生させているし、おそらく食料としてのイモは食べただろうから、アメタもまた「我が子を食らう父親」である。神話の中では、ハイヌウェレ自身もアメタの娘であるかのように表現される。

そして、このように動物や植物、時には代理の人間を「父なる神の代理」として扱って、一時的には神のように大切にする、となると、その期間にもよるだろうが、動植物そのものが神なのか、人が神なのか、動植物と人は一体のものなのか、それとも別のものなのか、宗教的あるいは神話的に混乱を生じるように思う。現実の世界では、人と動物と植物が一体なって、それぞれの姿を行ったり来たりすることはないが、神話や伝承の世界では人型の神々が動物や植物に生きたまま姿を変えたり、死んで姿を変えたり、また元に戻ったり、自然に変化したり、殺されることで変化したり、魔法の力で変身したり、変身する能力を上位の神から授かったり、様々なバリエーションが存在する。

しかし、今一度、「アメタが食物を神であるムルア・サテネに捧げて、見返りを求める」という形に戻って考えてみたい。人類の太古の文化が「母系」である場合、家長である女性に対して「男の兄弟」や「息子」は存在するが、文化的な「夫」や「父親」は存在しない。男性は自らが生まれた家に属するものであって、恋人と会うために外に出かけることはあっても、帰ってくるのは生まれた家だし、家族としての彼の義務や責任は生まれた家の自らの家長(母親や姉妹)に対して生じるのである。「父親」が存在しなければ「父なる神」は存在し得ない。子孫を残すのに、「特定のアメタ(個人としての男性)」は必要ないのだ。特に優れた能力を持つ男性が存在したとしても、彼は自らの生物学的な子供達の「父親」でもないし、「家族」でもないのである。しかし、これは現代でも同じだろうが、古代においても女性は優れた能力を持つような男性の子供を生みたいと思うし、恋人として家に来て欲しい、とは思ったかもしれない。ともかく、特定の「父なる神」というものが文化的に登場するのは、「父親」というものが文化的に登場してから以後のことと推察する。すなわち、人類の文化が母系から父系へと移行して、アメタは「父なる神」に昇格したといえる。それ以前は、彼は姉妹か母親の女神に仕える「狩人(獣の王)」であったり、「植物」だったのではないだろうか。アメタのもたらす獣や植物の収穫物、アメタの一部として女神を支える代わりに、新たな豊穣が人々へと与えられる。

アメタの血を媒介としてハイヌウェレが発生する物語について。ココヤシの花とアメタの血(体液)が交わってハイヌウェレが生まれることは「父親」の誕生でもあり「父なる神」の誕生でもある。ただし、その前段階として、アメタ(人間)の体液と供物を結合させたものを女神に奉納し、そこから新たな豊穣を得る。という宗教的概念や神話があったとする。「体液」を「人間全体」とみなしても良いかもしれない。ともかく、人間と供物を結合させることは「神婚」といえる。ただし、母系社会の場合、家族内での近親の結合があり得ないとすれば、体液を提供するアメタとは、「兄弟や息子であるアメタ」ではなく、余所の家の家族のアメタ(男性)、他部族のアメタ(男性)ということになる。アメタが精液になぞらえて、「体液(あるいはアメタ自身)」をヴェマーレ族に提供する時は、「他部族のアメタ」となるしかないのであれば、ハイヌウェレ神話の「アメタ」はムルア・サテネにとって「兄弟や息子であるアメタ」と「他部族のアメタ」の二重の性質を持つことになり、少なくともムルア・サテネにとって「二人(二種類)の男性」を結合させた、現実ではあり得ない神話的存在であることが分かる。また、他部族の者を「動物」や「植物」になぞらえて、「動植物と結合させて種とする存在」として生贄に用いるのであれば、そもそも生贄に「男女の差」は必要なかったのではないだろうか、と思う。特に植物は一見して、雄とも雌とも見分けがつかないものであるし、擬人化するにしても、状況に応じて、男性とみなすことも、女性とみなすこともできそうである。ヴェマーレ族は「バナナの女神であるムルア・サテネ」の子孫なのだから、男性も女性も「バナナの化身」であって。男女の差はない。ただ、彼らの豊穣のためには「種としてのよそ者」が必要とされる、ということになる。

ハイヌウェレの死と共に、ムルア・サテネもまた姿を消すのだから、ハイヌウェレはムルア・サテネ自身でもある。すると、ハイヌウェレはココヤシなのだから、ムルア・サテネはココヤシでもあることになる。ムルア・サテネはヴェマーレ族全体の「母」でもあるのだから、ヴェマーレ族そのものでもある。よって、ムルア・サテネとそれぞれの個々のアイテムとの関連は、全てがムルア・サテネから発生した、ムルア・サテネの一部であり、一部が死んだとしても本体であるムルア・サテネの生死にまで影響を与えることはないはずである。ヴェマーレ族が特別にムルア・サテネと連動して「不死の存在」だったとしても、猪やココヤシの実は食べていたのだろうから、死に行く存在が全くなかったわけではない。ハイヌウェレは生贄といえるが、彼女をムルア・サテネと同じ位置につけることで、女神の地位の狭小化が計られている、と言えないだろうか。あらゆるものの「母」であったはずのムルア・サテネは、その性質をせいぜい「イモの化身」に限定されてしまっている。

オーストロネシア語族は「射日神話」を持つ人々でもある。台湾の射日神話では、「2つの太陽を射落としたところ、落ちた方は死んで月に変化した」というものがある。ラビエが死んで月に変化したという神話と比較すると、ラビエとは「射落とされて死んだ太陽神」ということができる。ということは、ムルア・サテネは本来「太陽女神」だったのではないだろうか。一方アメタが狩人で、「獣の王」であったとすると、イノシシはアメタ自身ともいえる。また、イノシシはアメタが狩ってくる「種としてのよそ者」の象徴でもあった。すると「太陽神トゥワレ」とは、イノシシでもあり、太陽女神に種を提供するだけの存在が、逆に「太陽女神を植物と同じものとすること」で、彼女を食い殺してしまい、「太陽神を食べて太陽神と同一化したが故に」太陽神となった神なのではないだろうか。一方、ムルア・サテネの「母として生み出す機能」は全て失ってしまうと新たな生命が誕生しなくなるので、彼女には「月の女神」として地位が与えられたのではないだろうか。ムルア・サテネの死と、その機能の大幅な制限は「母系の文化の失墜」である。人々は母系の女神の与えてくれる「永世」を失い、いずれ時期が来れば化身である「子供」を生贄として食い尽くしてしまう豚のトゥワレ(アメタ)に食われて、彼と一体となるために死ぬ運命を背負うことになった。

歴史的考察についてのまとめ。母系社会において、太陽女神が母女神であった時代には、アメタは女神に生贄を捧げて豊穣を求める存在、女神を支える存在だった。そもそも「太陽女神」とは、天にある太陽を神格化し、擬人化・擬動物化したものといえ、人の世界では人間が「神の化身」とか「神の代理人」と考えられたであろうが、特定の個人を指すものではなかった、と考える。例えばネパールのクマリのように「人としての太陽女神」は女神でもあるが一定の条件を満たせば、次の者にその地位が継承されるものでもあったと思われる。たとえ女神が終生女神であったとしても、人としての死が訪れれば、その地位は自然的に次の女神に受け継がれる。それは現代的には首相とか大統領といったような「職能」のようなものだと考えた方が理解しやすいかもしれない、と思う。一人一人の代々の女神は、人間でもあり寿命もあるが、その地位が代々途切れなく継承されることで、「太陽女神は永遠のもの」となるのである。ハイヌウェエレ型神話に当てはめれば、「ムルア・サテネ」は「女神としての職業」であり、「ハイヌウェレ」は「代々のムルア・サテネの内の一人」ということになろう。どちらも「同じ女神」なのだが、「ムルア・サテネ」は個人ではなく、「ハイヌウェレ」は個人なのである。

アメタは女神の親族だが、生贄は「種(たね)としてのよそ者」であって、本来はアメタと区別される存在だった。生贄は、豊穣を求める動物や植物と一体化することを象徴するために、生贄の動植物と共に生贄に捧げられ埋められたりした。概念的なものだけでなく、現実にも人間の生贄を他部族に求めるようになれば、当然他部族との軋轢が生じる。結果、種扱いしかされなかったよそ者の生贄が反乱を起こし、ある程度女神の地位にとって代わることになったのだと思う。それが豚の太陽である。生贄になるはずだったものが、逆に太陽女神を殺し、自らが太陽神を名乗るようになった。そして、その子孫も自らを「豚の太陽」の化身と名乗るようになったが、一方豚は「生贄の動物」でもあり続けたので、「豚は神なのか、それとも神に捧げる生贄なのか」という点で混乱が生じることになった。また太陽女神を始めとして殺された神々は、それぞれに職能があったために完全に排除することはできず、新たに作り直したり、焼き直したりする必要があった。そこで、古き神々を神とするのか、それとも反乱を起こした英雄を神とするのかでも混乱が生じることになった。古き神々を「神」とするならば、彼らを倒した英雄は悪者で、せいぜい邪神にしかなり得ない。瓜子姫に害をなしたアマノジャクのようなものである。反乱を起こした英雄を正しい神とするならば、古き神々はまさにヤマタノオロチのような悪神ということになる。問題の解決法の一つとして、神々を「何でも同じ物」として一つに纏めてしまう方法が試みられたのだと思う。特に男性神を「古き神と新しい神の二つをまとめた存在」としてしまったために、アメタは女神に仕える存在だったのに、その一方で女神を殺して食べてしまう存在にもなる、という矛盾を含む神話が、矛盾を中途半端に解消しようとしたまま作られてしまったのだと思う。実際、これは「黄帝と蚩尤が同じ物」であるとしたり、「テーセウスとミーノータウロスが同じ物」であるとすることと同じなので、物語が伝播する過程で、各民族、各氏族に神話作家達が混乱した物語を作り出してしまっても仕方にないことといえよう。

その他の神話

后稷(中国の神話)

后稷(こうしょく)は、伝説上の周王朝の姫姓の祖先。中国の農業の神として信仰されている。姓は姫、諱は弃、号は稷。不窋の父。 また、彼はもともと奔(捨てられし者)という名であったが、農業を真似するものが多くなってきたため、帝舜が、農業を司る者という意味の后稷という名を与えたとされている。 彼の一族は引き続き夏王朝に仕えたが、徐々に夏が衰退してくると、おそらくは匈奴の祖先である騎馬民族から逃れ、暮らしていたという。

『史記』周本紀によれば、帝嚳の元妃(正妃)であった姜嫄が、野に出て巨人の足跡を踏んで妊娠し、1年して子を産んだ。姜嫄はその赤子を道に捨てたが牛馬が踏もうとせず、林に捨てようとしたがたまたま山林に人出が多かったため捨てられず、氷の上に捨てたが飛鳥が赤子を暖めたので、不思議に思って子を育てる事にした。弃と名づけられた[20]。弃は棄と同じ意味の字である。『山海経』大荒西経によると、帝夋(帝嚳の異名とみなす説が有力)の子とされる。

弃は成長すると、農耕を好み、麻や菽を植えて喜んだ。帝の舜に仕え、農師をつとめた。また后稷[21]の官をつとめ、邰[22]に封ぜられて、后稷と号した。『山海経』には、中国南部にある食物神・后稷の墓の周りには、穀物が自然に生じているとの記述がある。

死後、子の不窋が後を嗣いだ。

エンキドゥ(メソポタミア神話)

エンキドゥ(シュメール語: 𒂗 , 𒆠 , 𒆕 - EN.KI.DU3 - Enkidu) は、『ギルガメシュ叙事詩』の登場人物で、ギルガメシュの無二の親友である[23]。 エンキドゥの名は知恵の神エンキ(アッカド語名:エア)に由来すると言われている[24][25]。後代においてはその来歴から動物(あるいは家畜)の保護神として崇められた[24][23]。

シュメールの天空神アヌは、創造を司る女神アルルにウルクの王ギルガメシュを諌めるため彼と同等の力を持つ者を作るよう命じる[26]。アルルは粘土をこねて山男を作り、知恵の神エンキ(エア)よりエンキドゥという名を与えると、続いて軍神のニヌルタが強い力を授け、エンキドゥを静寂の中に置いた[27]。

荒野に降りたばかりの頃は父も母もなく、女のように長い髪、角、尻尾と毛むくじゃらの体を持ち、獣たちと同じように草を食べたり水を飲んだりして過ごし、獣たちの保護者のようでもあったが、人としての知能はほとんどなかった。一方、エンキドゥに狩りを妨害されたという狩人親子の訴えを聞いたギルガメシュは、神聖娼婦シャムハトを連れて行くようにと助言する。水飲み場へやってきた狩人とシャムハトが身をひそめながら待機していると、3日目になってエンキドゥは獣たちと共にやってきた。獣たちは人の姿を見るなり逃げて行ったが、エンキドゥだけはシャムハトの誘惑に惹かれ、6晩7日に及んで交わりに及び、パンや蜂蜜、麦酒などの人間の飲食物を口にした。これによりエンキドゥから毛が抜け落ち、野人性を失っていく。人の言葉を覚えると、それまで仲良くしていた獣たちは去っていき、エンキドゥは孤独になった。彼は力が弱くなる代わりに知恵と思慮を身に付けた[28]。人語を理解するようになると、シャムハトから飲食や着衣についてなど、人間とはどういったものなのかを教わる[29]。

エンキドゥは、自身と同じような強い仲間が欲しいと思う。エンキドゥはギルガメシュが初夜権を行使していると知ると、怒ってウルクへ行く。シャムハトはエンキドゥを戦士(花婿)のような衣を着せて送り出す。エンキドゥが町に着いたのは大晦日の晩、初夜権を行使しようとするギルガメシュが婚礼の神殿へ赴くという時だった。神々の思惑通りにギルガメシュとエンキドゥは激しい戦いを繰り広げ、対等に渡り合って2人は互いの力を認め抱き合う。初めて膝をついたギルガメシュはエンキドゥを抱き上げ、人々に向けて彼を親友とすることを宣言する。

エンキドゥはギルガメシュと共にレバノン杉の森に棲む自然神フンババを退治した後[30]、ウルクに帰ると女神イシュタルがギルガメシュの英姿に魅せられて王を誘惑する。しかし、ギルガメシュは求婚を拒否し、これに腹を立てたイシュタルは天の雄牛(聖牛グガランナ)により世界を荒らして、多くの死者を出す。怒りにまかせてギルガメシュを呪おうとしたイシュタルに対してエンキドゥは、牡牛の死体から腿を引きちぎってイシュタルの顔面に投げつける[31]。二人が力を合わせれば神にも届き得ることを恐れた神々は、二人のうちどちらかが死ななければならないと決め、「ギルガメシュは殺してはならない」とした神罰としてエンキドゥが死の呪いを受ける[32][33]。

エンキドゥは12日間に及ぶ高熱に浮かされ、最期は自分のことを忘れないでほしいと話しつつ、ギルガメシュに看取られながら息を引き取った[34]。ギルガメシュは亡骸に花のようにベールをかけると、気が触れたように悲しみ、蛆虫が彼の体から落ちこぼれるまで側を離れなかった[35]。ギルガメシュは蜂蜜やバターと共に彼を埋葬してやると、荒野をさまよった。

エンキドゥの死後、ギルガメシュは眠りたくても眠れないという不眠症のような症状に何度も苦しめられる。不死を得られず放浪の旅から帰り、皆に尊敬される王となった後、死ぬ前の夢にエンリルが現れ「人として死の運命からは逃れられないが、たとえ死んでも冥界でエンキドゥと再会するだろう」と伝えられ、ギルガメシュはようやく長い眠りを受け入れる[36]。

エンキドゥはギルガメシュと共に冒険へ行き、戦い、床を共にする。外見的特徴としてエンキドゥは女のように長い髪を持ち、ギルガメシュと双子のように似ていたが、エンキドゥの方が小柄であった。エンキドゥは、常にギルガメシュの気持ちを楽にし、死してもなおギルガメシュの愛する存在だった。

当時の文化的背景に基づけば自然だがエロティックな表現が度々見られることから、ギルガメシュと友人を兼ねた恋人関係であったとか[37][38]、あるいは義兄弟、一人の人間の多面性を現した「二重身(=ドッペルゲンガー)」であるとする研究もある[39]。エンキドゥはシャムハトと職業を同じくする「神聖男娼(神事を司る男娼)」としてギルガメシュに仕えた従者であり、掛詞を好んだシュメル人文化において、エンキドゥがギルガメシュの夢に星や斧の姿をとってやって来るのはその暗喩とされる[40]。エンキドゥは半神半人のギルガメシュを地上に堕としめ、ギルガメシュを神の子から人間にする堕天使のような役割を持っている[41]。エンキドゥは「戦士(シュメル語で「花婿」とも訳せる。また「死」の掛詞でもある)」のような姿でギルガメシュと出会い、死してからはギルガメシュによって「花嫁」のようにベールをかけられた[42]。

2014年に公刊された新文書は大きな驚きをもたらした。エンキドゥは個人としてのギルガメシュを死後も支え続け、偉大な王の代わりに神殺しの罪を引き受ける役割を持つ[43]。後述のとおりフンババを殺すことにエンキドゥは反対していたが、結局ギルガメシュに協力することになる。遠征では夢解きができない都市育ちのギルガメシュに対して、エンキドゥは夢解きができることも繰り返し示されてゆく。エンキドゥにはシャムハトのようなシャーマン的な資質があり、近未来の予知と解釈もできると考えられる。野人エンキドゥは彼の故郷である自然を捨てるが、人間にもなりきれない。エンキドゥは穢れを引き受けるべき役割とそれによる死の運命を知っていたのであり、ギルガメシュの夢を「フンババの殺害成功」と解いたこともその役割のためであったということである[44][45]。

エンキドゥは野獣として狩人たちから、ギルガメシュは暴君として民たちから、それぞれ恐れられていた。ところがお互いの力を認め合い親友となったことで、ギルガメシュはそれまでの横暴を改め穏やかさを取り戻し、エンキドゥは泣いたり怒ったりと人間性に磨きが掛かり、2人は国から愛される強き英雄となっていった。このように彼らの関係からは、人が人らしく成長していくためには教養と友人が必要不可欠であることが示され、寓話らしきプロセスが色濃く刻まれている[46][47]。

ギルガメシュは「香柏の森(レバノン杉)を切り開き、全ての悪(=フンババ)を国から追い払い、我々の名を永遠に刻もう」と遠征の話を持ち掛ける。これを聞いたエンキドゥの目から涙が溢れ、遠征を強く反対される。エンキドゥは、フンババが神から与えられた「天命」を変える事に強い罪悪感を覚え、フンババ「人々の恐れ」とされているという理由で抵抗する。ギルガメシュは土から生まれた彼にも苦しみを感じる心があることに動揺し、「エンキドゥは後ろに付いて励ましてくれるだけでいい」と彼をなだめる。エンキドゥは長老達からも「森への道はエンキドゥがよく知っている」と迫られ、結局は周囲のプレッシャーに押し切られる形で同行する事になる。出立の前にギルガメシュの母神ニンスンは、エンキドゥを養子に迎え入れギルガメッシュの義弟とした。森のほとりでギルガメシュはエンキドゥの膝に頭を埋め休息するが不吉な夢を見る[48]。

豊かなレバノン山地につくと、エンキドゥを見たフンババは激怒し「来い、エンキドゥよ、お前はなぜギルガメシュを私の前に連れてきた?」とエンキドゥを激しく責める。フンババは幼少期のエンキドゥと面識があり、殺そうとしたが親もなく小さなエンキドゥを哀れに思って見逃した過去を語り、彼を味方につけようとする。ギルガメシュは「怒り狂え!そして(動物の)血を体に塗り付け、あなたの意識を変化させよ」とエンキドゥに迷いを捨てるよう指示する。またエンキドゥにはシャーマンのような資質があり、巫女のように体に血を塗り付けることでトランス状態(変性意識状態)になれることも示唆されている。ギルガメシュは「あなたの叫びが楽器のごとく響くよう、私の友よ、互いに(手を)しっかりつかめ!私たちは(二人で)一人のようになって立ち向かう」と言って手をつなぎ、エンキドゥの戦意を奮い立たせようとしている[49]。

太陽神シャマシュの加護を受けたギルガメシュと協力しながら、フンババの七つの力を使えなくさせ、最期はエンキドゥが首をかき切り、二人はフンババをこの世から滅することに成功する。フンババは殺される間際に、「エンキドゥがギルガメシュよりも長生きできないように」とエンリル神に祈りを捧げた[50]。伐採された木はウルクに富をもたらしたが、エンキドゥは後で自らの行った行為を後悔し、苦しみをギルガメシュに打ち明ける[51]。

数々の怪物を倒し、二人が力を合わせれば神にも届き得ることを恐れた神々は、二人のうちどちらかが死ななければならないと決める。イシュタルの双子の兄でもあるシャマシュは無実のエンキドゥが死ぬことに疑義を唱えるが、エンリルや他の神々は「最も優れた男はギルガメシュ」「ギルガメシュを殺してはならぬ」とし、神の定めた役割を放棄したエンキドゥが死の呪いを受ける事を決める[32]。

該当例

ハイヌウェレ型神話は、東南アジア、オセアニア、南北アメリカ大陸に広く分布している。それらはみな、芋類を栽培して主食としていた民族である。イェンゼンは、このような民族は原始的な作物栽培文化を持つ「古栽培民」と分類した。彼らの儀礼には、生贄の人間や家畜など動物を屠った後で肉の一部を皆で食べ、残りを畑に撒く習慣があり、これは神話と儀礼とを密接に結びつける例とされた[52]。

日本神話の大宜都比売や保食神(ウケモチ)・ワクムスビにもハイヌウェレ型の説話が見られる[53][54]。しかし、日本神話においては、発生したのは宝物や芋類ではなく五穀である。よって、日本神話に挿入されたのは、中国南方部から日本に伝わった話ではないかと仮説されている[55];[56]。

参考文献

- Wikipedia:ハイヌウェレ型神話(最終閲覧日:22-07-13)

- Wikipedia:后稷(最終閲覧日:22-07-17)

- Wikipedia:エンキドゥ(最終閲覧日:22-07-17)

- 大林太良、吉田敦彦 , 世界の神話をどう読むか , 青土社 , 1998 , p122-127

- 吉田敦彦 , 世界の始まりの物語 , 大和書房 , 1994 , p58-59

- アードルフ・イェンゼン , 大林太良; 牛島巌; 樋口大介 訳 , 殺された女神 , 弘文堂 , 1977

- Adolf Ellegard Jensen , 大林太良; 牛島巌; 樋口大介 訳 , Hainuwele , Arno Press , 1978 , https://books.google.com/books?id=PnR7xY8qFCcC&q=Maro+Buschmesser , lang:de

- 大林太良 , 八 女神の死と豊穣 , 神話の話 , 角川書店 , 1979 , pages128–163 , 講談社学術文庫 346 , isbn:4-06-158346-8

- 大林太良; 伊藤清司; 吉田敦彦; 松村一男編 , 2005 , 世界神話事典 , 角川書店 , 角川選書 , isbn:4-04-703375-8 , ISBN2:978-4-04-703375-7

- 大林太良 , 八 女神の死と豊穣 , 神話の話 , 角川書店 , 1979 , pages128–163 , 講談社学術文庫 346 , isbn:4-06-158346-8

- 吉田敦彦 , 古川のり子 (付説) , 縄文土偶の神話学 : 殺害と再生のアーケオロジー , 名著刊行会 , 1986 , url=https://books.google.com/books?id=Q6wlAAAAMAAJ&q=九家族 , pages37–64 , さみっと双書

- 吉田敦彦 , 昔話の考古学-山姥と縄文の女神 , 中央公論社 , 1992 , https://books.google.com/books?id=UhOLAAAAIAAJ&&q=九家族 , pages140–169 , 中公新書 , isbn:4-12-101068-X,ISBN:978-4-12-101068-1

関連項目

参照

- ↑ 1.0 1.1 『世界神話事典』「ハイヌウェレ」の項(吉田、p. 153)

- ↑ 『世界神話事典』「イェンゼン」の項(大林、p. 33); 大林, 19791, p141

- ↑ 大林, 19791, pp133–141; イェンゼン, 1977, pp54–59を引用。

- ↑ アメタとは高野山の高野御子の姿に類似しているように思う。単なる狩人ではなく、神の意をうけて人々に主食となる作物をもたらす媒介のような役割を果たしている。(管理人)

- ↑ 5.0 5.1 5.2 5.3 和書, 西村 , 朝日太郎 , 西村朝日太郎 , 第九章第七節 デマ神の神話学的背景 , 人類学的文化像 : 貫削木と聖庇の基礎的研究 , 吉川弘文館 , 1960 , https://books.google.com/books?hl=ja&id=m_5BAQAAIAAJ&q=ハイヌウェレ , pages400–402

- ↑ 吉田, 1986, pp37–39; 吉田, 1992, pp141–143

- ↑ 大林, 1979, pp133–135

- ↑ イェンゼンのドイツ語原文では単に"große Buschmesser"だが((Jensen, 1978, p455)、目次を見れば他所でparangという刀が出ており、Buschmesserである。

- ↑ 吉田, 1986, pp39–40; 吉田, 1992, pp143–144

- ↑ 大林, 1979, pp135–137

- ↑ 大林, 1979, p137

- ↑ 吉田, 1992, p146。 肺腑からアインテ・ラトゥ・パイテ(紫色ヤム芋); 乳房:アインテ・ババウ; 両目:アインテ・マ(生りはじめの形が目に似る); 恥部:"明るい紫色でとてもよい匂いがして美味しい、アインテ・モニという種類"; 尻:アインテ・カ・オク("外皮がかさかさ"); 両耳:アインテ・レイリエラ; 両足:アインテ・ヤサネ; 太股:アインテ・ワブブア(大型種); 頭:ウク・ヨイヨネ(タロ芋の一種)。

- ↑ mulua Satene、未熟バナナより発生したといわれる。

- ↑ 大林, 1979, pp138–140

- ↑ 吉田, 1992, pp160–161

- ↑ Antoni Klaus , Death and Transformation : The Presentation of Death in East and Southeast Asia , Asian folklore studies , volume41 , issue2 , year1982 , https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_10208691_po_1172.pdf , page154 , doi:10.2307/534874 , jstor:534874, Jensen, Adolf Ellegard. Die getötete Gottheit; Weltbild einer frühen Kultur, 1966, p. 134 より(英訳で)抜粋。

- ↑ 吉田敦彦 , 世界の始まりの物語 , 大和書房 , 1994 , p58-59

- ↑ 吉田敦彦 , 世界の始まりの物語 , 大和書房 , 1994 , p64

- ↑ 「踊り」というものが上位の神に働きかける祭祀であり、芸能でもある点には注意したい。何故なら、日本には摩多羅という須佐之男と同一視された神がいるのだが、この神は「芸能の神」とされたからである。エジプト神話のベスかよ、って古代エジプトに詳しい人は突っ込んでやって下さい。

- ↑ 后稷は獣には良く懐かれていた。

- ↑ 農事を司る官名で、これが諡号とされた。

- ↑ 周の領地。現在の中国陝西省。

- ↑ 23.0 23.1 池上(2006)p.117

- ↑ 24.0 24.1 矢島(1998)p.189

- ↑ エンキとは山羊の神でもある

- ↑ アルル:人類創造に関わった女神の一柱として、アトラ・ハシースの洪水伝説に登場するベーレット・イリと同一視されることがある創造神。池上(2006)pp176,191

- ↑ 月本(1996)

- ↑ シャムハトのような、娼婦による性交渉は現在の売春とは在り方が大きく異なり、神聖な儀式として扱われていた。

- ↑ エンキドゥはゲブのように女性によって人間の世界にもたらされている。

- ↑ これはヒッタイトのクマルビ神話、ギリシア神話のクロノス追放に相当するエピソードと考える。フンババが木の管理者のように考えられていることは注目に値すると思う。

- ↑ これはギリシア神話のミーノータウロス退治に相当するエピソードと考える。

- ↑ 32.0 32.1 https://jp.pokke.in/gilgamesh-tsukimoto/ , ギルガメシュ叙事詩研究の第一人者に本当のギルガメシュ像について聞いてみた

- ↑ これはエンキドゥの方が「身分が低い」からであろうか。

- ↑ 「眼(まなこ)を上げず、心臓は動いていなかった」とある。矢島(1998)p.100

- ↑ 矢島(1998)

- ↑ 岡田・小林(2008)p.249

- ↑ Ackerman Susan , When Heroes Love (2005) , https://books.google.com/books?isbn=0231507259 , Columbia University Press , isbn:9780231507257

- ↑ 矢島(2007)pp.52-53

- ↑ 岡田・小林(2008)pp.235-237

- ↑ David F. Greenberg The Construction of Homosexuality 2008.10.29

- ↑ R・S・クルーガー, ギルガメシュの探求 1993.05

- ↑ 月本(1996)

- ↑ はからずも、ここにエンキドゥが「ギルガメシュの代わりに」殺された、という「死の意味」が提示される。エンキドゥは死して穀物になるわけではないし、月の神になるわけでもない。すなわち、特定の男、あるいは女が死ぬのは「穀物や芋に化生するため」ではなく、そのような意味を強調しているのがヴェマーレ族であることが分かる。食物への変化、という神話的意味が根源にあるとしても、文明が進むにつれて、彼らが「死ぬ理由」は多岐にわたってくるように管理人には思える。

- ↑ 渡辺和子「古代の死生学から未来へ:『ギルガメシュ叙事詩』を読みなおし続ける」 死生学年報 (16), 5-28, 2020-03-31

- ↑ これは、宗教的概念の発生図当初は「収穫(豊穣)を得るための殺人」だったものが、時代が下るにつれて「穢れ(死の運命)を背負わせるための殺人」という性質を伴うようになったものだと管理人は考える。人々は豊穣の末に得た食物(芋、米、小麦など)を殺して生きるのだから、植物(収穫した植物)の「死」は人間を生かすための「身代わりの死」といえる。

- ↑ 松本(2000)p.106

- ↑ そうかあ? ギルガメシュは勇猛な王であるので、むしろ「狩人の中の狩人」というべき存在である。狩人と野獣が戦った結果、互いに拮抗し、仲良く共存する、というのは「野生動物の家畜化」を示すのではないだろうか。家畜は人と仲良く生きるが、いずれは食べられて死ぬ運命にある。これも、人間を生かすための「身代わりの死」である。

- ↑ エンキドゥが「家畜化された獣」の象徴であるならば、フンババは「家畜化されていない獣(家畜化できない獣)」の象徴にも思える(管理人)。

- ↑ 渡辺和子「『ギルガメシュ叙事詩』の新文書―フンババの森と人間」 2016年3月(『死生学年報2016』リトン)

- ↑ 月本(1996)pp.63-64

- ↑ https://www.livescience.com/52372-new-tablet-gilgamesh-epic.html, Lost 'Epic of Gilgamesh' Verse Depicts Cacophonous Abode of Gods (2015)

- ↑ 『世界神話事典』「ハイヌウェレ」の項(吉田、pp. 154–155)

- ↑ 『世界神話事典』「ハイヌウェレ」の項(吉田、pp. 151–152)

- ↑ 大林, 19791, pp141–142

- ↑ 大林, 19791, p142

- ↑ 大林 太良 , 大林太良 , 稲作の神話 , 弘文堂 , date:1973 , pages23–137を引用。