ハンナハンナ

ハンナハンナ(Hannahannah、ヒッタイト語の「hanna-」は「祖母」という意味)は、シュメールの女神イナンナに関係するか、あるいは影響を受けているフルリ人の神である。また、ハンナハンナはフルリ人の女神であるヘバトとも関連付けられている。

クリストファー・シレンはハンナハンナがガルセス(Gulses)と関連していると述べている。[1]

目次

神話

テリピヌ(Telepinu)が失踪した後、天候神タルフント(またはテシュブ)はハンナハンナに不平を言った。女神はテリピヌを探すためにテシュブ自身を遣わしたが、見つけることができなかった。次に女神はミツバチを送り、テリピヌの手足を刺させて神を清め、両目と足を蜜蝋で拭かせた。

ハンナハンナは、テシュブにテリピヌと海神の娘が結婚するための結納金を支払うように勧めた。

後に、イナラはハンナハンナと協議して、ハンナハンナから人と土地を譲り受けた。まもなくしてイナラは失踪し、ハンナハンナはテシュブのミツバチからそのことを知らされた。ハンナハンナはどうやら侍女と共に捜索を開始したようである。まるでデーメーテールのように、ハンナハンナは怒りのあまりしばらく人前から姿を消した。彼女が姿を消して捜索している間、牛や羊は息を潜め、人間や動物の母は自らの子を顧みなくなった。女神の怒りが大地の底へ追放された後、喜びが戻ってきて、母親達は再び子供達の世話をするようになった。女神の怒りを追いやるもう一つの方法は、芝を燃やして、蒸気が彼女の体内を通るようにすることであった。この神話や他の文書では、ハンナハンナは太陽女神と戦争の女神に関連するようであるが、文書の大半は失われている。

ハンナハンナは聖書のハンナとは関連のない名である点について

旧約聖書の列王記上に、サムエルの母としてハンナという、この女神と似たような名前の女性が登場する[2]。カナンの女神アナト、キリスト教の聖アン[3]も似たような名であるが、これらはみな偶然の一致である。ただし、ヘブライ語のハンナは独自の異なる起源を持っている。

私的解説

ハンナハンナとイナンナ

ハンナハンナ(Hannahannah)とはヒッタイト語で「ハンナお婆さん」というような意味になるようである。ハンナ(Hannah)とは子音に分解した場合、ハンナ(Ha-n-nah)すなわち、「(K)H-N-N」となるため、イナンナ(Inanna)すなわち「(K)I-N-N(N)」と分解できる名を持つ女神とは近縁性のある名といえる。

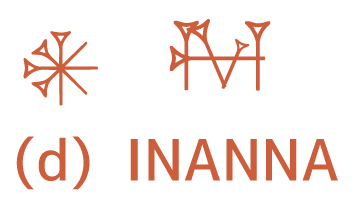

イナンナは紀元前4000年頃には、南部メソポタミアであるシュメールのウルクの守護神とされていた。アッカドのサルゴン(在位紀元前2334年頃~前2279年頃)の時代に、アッカドのイシュタルと習合させられることになり、その後はイシュタルとほぼ同一視された。

イナンナの楔形文字の特徴は「MUSH」と書いて「イナンナ」と呼ぶ点にある。シュメールの「MUSH」という言葉は「蛇」という意味であるため、要は「蛇女神」と書いて「イナンナ」と呼ばせるというような「当て字」的読み方となっている。これはおそらくこの女神のトーテムが「蛇」であることを強調するためのものであろう。この女神が後に、蛙をトーテムに持つイシュタルと習合したのであるから、イシュタルのトーテムに広く「蛇」を加えるという点に貢献した女神ともいえるように感じる。

イナンナ(Inanna)という名は、「(K)I-N-N(N)」と分解できるが、語尾に「N-N」がつく形は、メソポタミアというよりは地中海東岸地方の女神に対する「接尾語」であると感じる。これをメソポタミア風になおせば、「N-N-(K)I」となる。この子音構成を持つ神にニンキ(Ninki)という女神がいる。ニンキはニンフルサグの別名あるいは、ニンフルサグの娘と考えられている女神である。おそらく古い時代にはニンフルサグと同一の女神であったものが、時代が下るにつれて、別々の女神とされたのだと思われる。とすると、イナンナも「蛇女神」であることが強調されているが、本来は蛙をトーテムに持つニンフルサグより分かれた女神であったのではないだろうか。おそらく、ニンフルサグとイナンナを分けたのは、蛙から神のトーテムを奪い蛇に置き換えるためであったと思われる。古代メソポタミアは権力の興亡が激しく、蛇をトーテムとする人々が侵入してきた際に、母女神をそのように作り替えたのであろう。

しかし、トーテムが変更されただけで太母としての性質にそれほどの差が生じなければ、時代が下るにつれて本来の母女神と再習合することもあり得る。ハンナハンナもイナンナから変化した女神であっても、「太陽女神」かつ「戦の女神」であることに変わりは無かったので、ヒッタイトにおいては蛙をトーテムに持つヘバトと再習合することとなったのであろう。

また、「穀物神テリピヌの目覚めと結婚」が、穀物の芽吹きと結実を比喩したものであるならば、ミツバチというものが受粉を行う作業の大切さをヒッタイトの人々はすでに知っていたことの証拠のように思える。テリピヌはハンナハンナの力によって目覚め、結婚して多くの実をつけ、親の木は枯れ、種はしばしの眠りにつくが、次の種蒔きの時期にはまた新たなテリピヌ達がハンナハンナの力によって目覚め、育つことを比喩して語られたのが、ハンナハンナとテリピヌ(あるいはハンナハンナとイナラ)の神話であったのであろう。

冥界に下る女神・メソポタミア

テリピヌ神話の場合

ハンナハンナの神話は欠落が多く、意味するところもやや不明瞭な部分があると感じるが、基本的にこの神話は

- ハンナハンナのトーテムである蜜蜂が行方不明の神を求めて各地を彷徨う物語

であることが分かる。各地の類似した神話と比較すると、おそらくテリピヌは植物の豊穣神であって、中でも特に穀物(主に麦)の神であったと思われる。彼は成長して実をつけると枯れて死んでしまうため、「テリピヌの失踪」とはそのことを指すのであろう。枯れる時期が来れば穀物の本体は枯れるため、新たに豊かな実りをつけるということはなくなる。麦というものは一般的に秋に種を蒔いて、初夏に収穫すると思われるため、テリピヌが失踪する時期は初夏とされたのであろう。

こうして不毛の夏が来ると、テリピヌが失踪するため、母なる女神であるハンナハンナには彼を探す役目が生じることになると思われる。女神のトーテムである蜜蜂と、おそらく女神の夫であるテシュブが協力して各地を探し回ると、眠っているテリピヌ、すなわち「眠っている種」が見つかる。その種を蒔いて育て、新たなテリピヌを誕生させて、結婚させ、眠りにつく前に次の世代のテリピヌを得る、というのがこの神話の趣旨であろう。

「眠っているテリピヌ」とは、言い換えれば「死んでいる」と表現することもできるであろう。神が死んで冥界にいる間、地上からは豊穣性が失われるのである。そして、冥界にいるテリピヌを新たな生に目覚めさせ、誕生させるのがハンナハンナとテシュブ、すなわち太陽女神とその夫神であったと思われる。太陽神は毎日冥界に沈み、冥界と天界を行き来する神でもあるので、冥界に降りて、死せる神を連れ戻す能力があるとも考えられていたのであろう。

メソポタミアの神話には、「イナンナの冥界下り」というイナンナ女神が冥界に下る話があるが、これは理由は定かでないが、イナンナが先に冥界に下り、後からドゥムジが冥界に下る話となっている。

メソポタミアにおけるドゥムジは植物神あるいは穀物神ではなく、漁師あるいは牧羊神として現されるため、その点で「穀物を目覚めさせ、新たに発芽させて育てる」という神話に対して、すでに改変が生じているように思う。魚や羊は、豊穣の季節が訪れれば、新たな子を生むであろうが、そのために親が死ぬ必要はない。要するに魚や羊の親神である場合のドゥムジやイナンナは季節の循環に応じて、新たな子を産み出すことはあっても、死ぬ必要がないのだが、そこに無理矢理「穀物の豊穣の神話」を当てはめようとしているために、そもそも何故イナンナが冥界に下らなければならないのか、その理由が不明となっているように思われる。ともかくイナンナ女神が先に下り、彼女が地上を見上げた際に、夫であるドゥムジは楽しそうに王座に座っていたため、女神は「怒る」のである。そして、自らが再生する身代わりとしてドゥムジを選ぶ。そのため、ドゥムジは死ななければならなくなった。

ドゥムジの姉妹は兄弟の死を嘆き、復活を願った。そしてイナンナも怒りを鎮め、夫の死を後悔したため、1年の内半分はドゥムジの姉妹が冥界に住み、残りの半分はドゥムジが住むこととなったのである。

この神話の場合、ハンナハンナの神話と比べると、イナンナ自身が植物を発芽させ、育てる神であるという面が非常に乏しくなっているように思われる。彼女が夫を蘇らせるのは「殺したことを後悔した」からであって、夫を殺した理由も「怒り」である。豊穣神であるドゥムジが亡くなって、人々が困るから夫を再生させなければならない、という思考はそこにはない。夫を生かすも殺すも、格上の神であるイナンナの気持ち次第である、という思想がそこには非常に強く現れているように思われる。

しかし、その一方で「季節の循環」と植物(穀物)の死と再生の説明をするために、ドゥムジとその姉妹が交替で冥界に住むこととなった、という結論が付加されている。ドゥムジが豊穣神としての性質を持つ神であれば、彼が地上に存在する間、穀物は成長して実りをつけ、彼が冥界にいる間、枯れて種の状態で眠っている、ということになる。しかし、そうなるとドゥムジの姉妹が復活して地上にいる時期は「不毛の季節」といえる。生きている間「不毛」をもたらすこの女神はいったい何者なのであろうか。

この女神の名は文書によってまちまちであり、アッカド語版にはベリリ(belili)あるいはビルル(Bilulu)という名で登場する場合があるようである。またシュメール語版にはゲシュティンアンナ(Geshtinana)という名でも現れる。ゲシュティンアンナとは「Ge-sh-t-i-na-na」と分解でき、主に前半の「Ge」と「sh-t」、後半の「i-na-na」とに分けられるように思う。後半部分はイナンナ(I-na-nna)とほぼ同じ名である。前半の「Ge」は「偉大なる」という言葉の「G」に通じ、「sh-t」は「(k)sh-t」とすれば、古代エジプトのヘケト(heqet)に類する名となる。要するにゲシュティンアンナとは「偉大なる蛙のイナンナ」というような意味の名であり、「蛙」に豊穣性の神性を見いだすとすれば「偉大なる豊穣の女神イナンナ」という意味を持つのだと思われる。要するにドゥムジの姉妹とされるゲシュティンアンナとはイナンナ女神の別の姿であり、彼女が不毛と枯死をもたらす「死の女神」であるならば、イナンナもまた「死の女神」とするしかないのである。「死の女神」が気紛れで豊穣神の生存を認めるからこそ、地上には豊穣が存在するのであるから、女神の怒りを得ないように、そして自らの生存のためには「身代わりを立てて、その命を捧げるように」と、この神話はそう述べているのである。イナンナが愛と豊穣の女神とされるのは、「愛しているものにだけ死に神としての力を振るわない女神」であるからなのである。そして、メソポタミア的に「死んだ生命の復活」が、別の「生きた生命」とひきかえのものであると考えられていたのであれば、新しい命を受け取って、古い命を蘇らせるのも、おそらく死に神であるイナンナの権限の内であったのであろう。だからこそ、人々はイナンナの厚遇を得るために、彼女に仕えなければならないのである。そのような点が、農業に必要な季節の循環を司る「豊穣の女神」ハンナハンナとイナンナとの大きな差であるように思われる。ハンナハンナは植物を目覚めさせ、生かし、育てる神であるが、イナンナは気紛れな愛情から、それを殺さないでいるだけの神であるだけなのである。

そして、このように考えると、メソポタミアの神話におけるイナンナとドゥムジは、夫婦や兄妹の関係とされていても、季節の交替に応じて、それぞれが地上に君臨する、という対立した性質を持つ神々であって、必ずしも円満な夫婦、円満な兄妹の象徴とはされ得ない存在であることが分かる。彼らの対立の内、どちらが優位であるかによって、季節は豊穣の季節であるのか、それとも不毛の季節であるのかが決まるのである。

また、ドゥムジ(Dumuzi)という名は、「D-u-mu-zi」と分解されるため、更に「D-(b)u-m-(b)u-zi」とすることができる。「muzi」とはアッカド語で「蛇」のことであるため、ドゥムジとは、「蛇のDu」とでも言うべき名であることが分かる。メソポタミアにおける神の名の「T」という接頭辞は「Nin」という意味と同様であるため、「Du」という言葉は「Nin-(b)u」という言葉に変換可能である。それはすなわちシュメールの豊穣神ニニブ(Ninib)(男神)に通じる名に他ならないのだが、このニニブという名は「Nin-(k)i-b」と分解することができる名を持っており、後半のbが省略されれば、ニンキ(Nin-ki)、すなわちニンフルサグと同じ名を持つ神となる。要するにドゥムジ(Dumuzi)という名はニンフルサグより発生している名であり、結局元をたどれば、イナンナもドゥムジも「同じ神」ということになるのである。この二柱の神を「同じもの」として考えれば、豊穣の季節の始めに、「若い豊穣の神」として生まれたドゥムジは成熟して年老いるにつれて、イナンナへと変化し、しまいには死の眠りにつく(枯れて種となる)のである。この場合、「死の眠りの期間」を支配するのが「不毛と荒廃の女王である死神イナンナ」ということにされているようである。

おそらく、これらの神話の原型は、

- 一対の男女の神々が種を蒔いて、彼らの化身であり、子神でもある植物神を育て、収穫し、次の種蒔き(再生)に備える、という話であり、ハンナハンナとテシュブの神話に近いものであったのであろう

が、女神信仰が強固な地域では、太母たる女神の優位性が強調されて、

- 女神が単独で循環を繰り返す神話

あるいは

- 女神だけが生殺与奪の権利を持つ存在となる

というように作り替えられていったのであろう。こうやって作り替えられた場合、「夫」の存在はタンムーズ|ドゥムジのように、「妻」にふりまわされるだけの存在になる場合もあったであろうし、存在そのものが神話の上から消えてしまったということもあったのではないだろうか。

イナラ神話の場合

夫神の存在が消え失せて、女神が消失(神話的には失踪)と再生を繰り返すようになり、それが更に

- 探す女神

と

- 探される女神

に分けられて語られるようになったものが、ハンナハンナとイナラの神話であろう。イナラ(Inara)という名は「I-nara」と分解でき、イナンナを省略した名に過ぎないことが分かる。結局、ハンナハンナもイナラも同じ女神であり、「種が芽吹く前に眠りについている状態」が「の失踪」という形で現されているに過ぎないのである。しかし、神話の上ではハンナハンナの方が上位の女神であるので、イナラを探し、新たな豊穣神として育てる役目をハンナハンナは負っているのであろう。

このように「元は同じ女神」が2つに分けて語られる場合、不毛をもたらすために

- 娘であるイナラの失踪

- それを探すための、母親であるハンナハンナの失踪

という二重の失踪が生じているように思われる。これは麦が枯れる時期と、太陽が弱まる時期(夏至)にずれがあるため、まず麦の枯死(イナラの失踪)が生じ、その次に太陽神であるハンナハンナの失踪(夏至)が生じると考えられたからかもしれないと思う。季節が段階的にずれていくように、神話の構成も次第に複雑化していくのが分かる。

失踪する女神・古代エジプト

古代エジプトにおける「失踪する女神」の物語は単純である。その主人公は「獅子頭の女神」であり、「ラーの目」とも呼ばれている。彼らのトーテムには蛇も存在し、時代が下ると「月女神」としての性質が強まるが、その図像には「太陽円盤」を抱くこともあり「太陽神」としての性質も有していたことと思われる。彼らは、ライオンが子供を可愛がるように「母性の象徴」とされるが、一方では肉食獣の攻撃的な性格から「死と破壊の神」ともされている。「生と死に関する両極的な性質を持つ女神」という点ではメソポタミアのイナンナと同様である(イナンナのトーテムにも「蛇」が存在する。)古代エジプトには複数の「獅子頭の女神」が存在するのだが、それぞれが同一視されることが多く、「失踪」に関する神話も共通して似たような話を有しているようである。

神話によると、獅子頭女神はメソポタミアにおけるイナンナと同様、理由は定かでないのだが逃走し、その結果宇宙の秩序が乱れた、とされているようである。女神の逃亡先はヌビアの砂漠地帯といった荒涼とした場所であり、おそらく「荒涼とした場所」が「冥界」を暗示しているのであろう。逃走した女神の捜索には夫神が遣わされることが多いようである。そして二柱の神々が戻ると、宇宙の秩序は回復して、大団円となる。

この神話では、季節の循環と「神の死と再生」を結びつける要素が乏しく、女神が逃走する理由も定かではない。ただし、多くの地域で「女神の怒り」が「女神の失踪」に関係しているため、獅子頭女神も何らかの理由で「怒り」を発して失踪した可能性はあるのかもしれない。夫の方が、女神の再生のために、後から冥界に赴くというパターンも、メソポタミアにおける「イナンナの冥界下り」と同じ形式である。ただし、夫婦神が互いに食い合うというような冷酷な結末はエジプトでは好まれなかったようである。

人類を滅ぼそうとする女神・古代エジプト

セクメト(Sekhmet)女神は、古代エジプトの獅子頭の女神のうちの一柱である。この女神には

太陽神ラーより、ラーを崇めない人間を殺戮するために地上に送られてきたが、後悔したラーが血に似せて造らせた赤いビールで彼女を酔わせて、殺戮を止めさせた。

という神話がある。この女神が本来神々の世界である「天界」に住むものであったとすると、セクメトにとっては彼女がやって来た「地上」こそが「異界」であり、死に満ちあふれた「冥界」といえる。要するに「イナンナの冥界下り」の神話と比較すれば、セクメトが下ってきた「地上」が「冥界」の一部であって、この物語の場合、「女神が下ってきた理由」は非常に明快で、セクメトは地上を文字通り死者だらけの「冥界」にするために下ってきたのである。

そして、この神話の場合、人々を殺戮するのを後悔したのはラーであるとされている。神々は荒ぶる女神を鎮めるために「血に似せて造らせた赤いビール」を飲ませる。このビールは「人の生き血」の代わりに、女神を満足させるものとして使われているのである。また、ビールとは穀物(大麦)から造られるものであるため、「穀物の血」ともいえる存在である。神が大麦の豊穣をもたらす穀物神であるとすると、ビールは「穀物神の血」ともいえた[4]。

メソポタミアの神話と比較するとイナンナは夫であるドゥムジの生命と引き換えにして、怒りを鎮め、蘇ったが、セクメトの場合は人間の命の代わりに植物神の命(すなわちビール)を得ることで、その荒ぶる性質を鎮め、母性豊かな女神である豊穣神へと変わるのである。どちらも「植物神の生命と引き換えに、女神としての豊穣生を取り戻す」という点で、二つの神話は類似している。

ギリシア神話他への影響

1、デーメーテールとペルセポネー・ギリシア神話

大地の女神デーメーテールとその娘ペルセポネーの物語は、ハンナハンナとイナラの物語に似ている。

ペルセポネーはデーメーテールとゼウスの間に生まれた娘で、母親のデーメーテールと共に暮らしていた。ペルセポネーを見初めた冥界の王ハーデースがゼウスと共謀してペルセポネーを略奪し、冥界に連れ去った。娘が失踪した原因を知ったデーメーテールは怒りのあまり天界を捨てて、人界を彷徨った。

デーメーテールが天界を去ると大地が荒廃したため、ゼウスはデーメーテールの怒りを解くために妥協せざるを得ず、ペルセポネーは1年の内の1/3を冥界で、残りの2/3をデーメーテールと共に暮らすこととされた。娘が戻ったことにより、デーメーテールの怒りが解けたために、大地には豊穣が戻った。

ヒッタイトの神話では、夫であるテシュブよりも主導的な役割を果たすハンナハンナであるが、一方ギリシア神話のデーメーテールは夫ともいえるゼウスに振り回される立場にあり、古代ギリシアの方がヒッタイトよりも女性の地位が低く、かつ「妻を略奪によって手に入れる文化」に違和感のない思想が存在していたことが示唆されている。また、物語には出てこないが、デーメーテールのトーテムには馬や豚が存在する。馬を聖獣とする思想は北方の遊牧民に多い思想であり、また豚を聖獣とする思想は西ヨーロッパに多くみられるため、古代ギリシアは信仰文化的に北方の影響が強いことが分かる。

大地の不毛が豊穣の女神デーメーテールの怒りによってもたらされる、という構成はヒッタイトや古代エジプトの獅子頭女神の神話と類似している。その怒りを解くことが、豊穣の復活と関連することも共通している。まず最初に娘であるペルセポネーの失踪があり、次いでデーメーテールが失踪するという構成は、ハンナハンナの神話と類似している。

ヒッタイトやメソポタミアの神話と比較すれば、ハンナハンナとイナラが元は同じ「イナンナ」という女神から出ている神々であるように、デーメーテールとペルセポネーも「同じ神」であったことが推察される。女神が冥界あるいは地上に失踪すると大地の豊穣性は消え失せ、女神の怒りの消失と帰還が重なると豊穣性は回復する。女神が「冥界に失踪する」という形式はメソポタミア的であるが、「地上に失踪する」という形式は古代エジプト的であるといえる。ハンナハンナの神話は、その点では古代エジプト的なのだが、ギリシア神話では、ペルセポネーは冥界、デーメーテールは地上と、女神たちは別々の場所に失踪し、メソポタミアと古代エジプトの神話の折衷的な展開となっている。

デーメーテール(Demeter)の名は「De-me-ter」と分解でき、「D-M-T」という子音構成になっている。ギリシア神話の内では、ゼウスの最初の妻とされるメーティス(Metis)に「D」をつけた形であり、メーティスと近い名であることが分かる。メーティスの名は古代エジプトにおけるメヒト(Mehit)女神の「hi」が省略された形と思われるため、本来的にはメーティス、デーメーテールは古代エジプトにおけるメヒト、ネイトといった獅子頭の女神群から分かれた神々であり、失踪に関わる神話も受け継いで枝分かれした群といえる。古代エジプトにおける獅子頭の女神群は、豊穣の母神であると共に荒ぶる死に神でもあるため、ギリシア神話における豊穣の女神・デーメーテールと冥界の女王・ペルセポネーの両方の性質を一つに兼ね備えた女神群であり、その点からもデーメーテールとペルセポネーは本来1つの神であったことが覗える。

おそらく、古代ギリシアにおいて、最初に古代エジプトの影響を受けた文化が存在していたところに、北方から強力な男性の主神を持つ遊牧民的な文化が侵入したため、文化の習合混血の結果、デーメーテールとペルセポネーが生まれて、主神であるゼウスに従うべき女神とされたが、この女神達の源流は古代エジプトのネイトのような強力な母神とされていたのであろう。

ペルセポネー(Persephone)の名は「Per-(k)se-ph-(b)o-ne」と分解できるため、「B-(K)S-B-B-N」とやや長い子音構成となる。後半の「B-B-N」はメソポタミアの「Nin-Babbar」の地中海東岸地域的読み方とすれば、後半部分はメソポタミア由来の太陽女神と解釈可能な名である。イナンナ女神もメソポタミアの太陽女神ニンキ(ニンフルサグ)が変化したものと考えれば、ペルセポネーの名も、ややメソポタミア的であるといえる。ここからも、メソポタミアの「イナンナの冥界下り」と古代エジプトの「失踪する女神の物語」が組み合わされて成立したものが「デーメーテールとペルセポネーの神話」といえ、古代ギリシアにおいて、古代エジプトの獅子頭女神群とメソポタミアのイナンナが「同じ女神」として習合していることが分かる。ただし「死神」としての性質は、発生的にイナンナに近いと思われるペルセポネーの方がより強く有しているのである。

また、デーメーテールとメーティスの名の類似性であるが、ギリシア神話におけるメーティスとは、ゼウスの最初の妻であり、かつ夫であるゼウスの王権を確固たるものとするために、殺されてゼウスに吸収されてしまう女神である。ペルセポネーも強引に略奪されて冥界へ連れ去られる女神であるので、デーメーテールとペルセポネーが本来「同じ神」であったとすると、彼らは冥界へ無理矢理連れ去られ(すなわち「殺される」ことの暗喩である)、死して冥界神に吸収され「黄泉の国の女王」となるため、「強引に殺されて死後も夫の立場を強固にするために利用される」という点では共通した性質を持っている。おそらく

- 強力な冥界神である夫神に、強引に犠牲として捧げられる妻女神

という神話が本来あり、ギリシア神話においてはそれがゼウスとメーティス、ハーデースとペルセポネーという2種類の話に発展したもので、それぞれ起源的には同じ神話であったのだろうと思われる。そしてその古い形は、メソポタミアの「エンリルとニンリル」の神話にまで遡るのであろう。

同じく牧畜民(遊牧民)系を由来とする神話であっても、母系の文化が強固であればイナンナとドゥムジのように、女神の方に「強力な死神」としての性質が与えられるが、男系の文化が強固になるとゼウスやハーデースのように男性神が「強力な死神」と考えられるようになり、かつ、そこには「妻は死したる夫の為に冥界に下るべき(すなわち死ぬべき)」といういわゆる「寡婦殉死」の思想が非常に強力に顕現してくることが分かる。北方から侵入した古代ギリシアの支配者階級は男系社会であったが、おそらく被支配者層には母系的な女神信仰が強く残されていたため、かつての「生と死を司る太母」は、その性質を受け継いだ強力な豊穣の女神であるデーメーテールと、「死神」でありかつ「夫に殺される女神」であるペルセポネーとに分けられて、被征服者と、征服者双方の信仰概念を満足させられるものへと作り替えられていったのであろう。

2.アプロディーテーとアドーニス

ギリシア神話におけるアプロディーテーは「愛と美と性を司る女神」と言われ、いわゆる「豊穣の女神」の1柱であると思われる。この物語の場合には、アプロディーテーと冥界の女王・ペルセポネーが1対の女神として描かれている。

猪がぶつかった木の裂け目から生まれたアドーニスは幼いながらも美少年であったので、美の女神アプロディーテーは彼に恋をした。アプロディーテーは冥界の女王ペルセポネーに少年を預けたが、少年は美青年に成長したため、ペルセポネーもアドーニスに恋をしてしまい、青年をアプロディーテーに渡すことを拒否した。そのため、アプロディーテーとペルセポネーとの間に争いが生じたが、最終的に1年の3分の1はアドーニスはアプロディーテーと過ごし、3分の1はペルセポネーと過ごし、残りの3分の1はアドーニス自身の自由にさせるということとなった。しかし、アドーニスは自由となる時間もアプロディーテーと過ごすことを選んだため、ペルセポネーの恨みを買うこととなった。

アドーニスは狩りを好んだため、毎日狩りに熱中していた。アプロディーテーはー狩りは危険だから止めるようにといつも言っていたが、アドーニスはこれを聞き入れなかった。これを知ったペルセポネーはアプロディーテーの恋人である軍神アレースをそそのかし、猪に化けさせてアドーニスを殺してしまった。やがてアドーニスの流した血から、アネモネの花が咲いた。

この物語では、アドーニスは植物神ではあるが、「花の化身」とされて穀物神としては扱われない。ただし、古代ギリシアにおける「アドーニスの園」という祭祀では「麦の化身」として扱われているようであるので、「1年の内に枯死と発芽のサイクルを繰り返す1年草」全般の象徴として考えられる傾向にあったのかもしれないと思う。

この神話においては、アプロディーテーとペルセポネーが、「豊穣の季節」と「枯死の季節」の象徴とされ、アドーニスはそれぞれの季節の女神に追随して、地上と冥界とを循環する神として描かれているように思う。地上が豊穣の季節にあるときはアプロディーテーと共にあり、枯死の季節となって、ペルセポネーの力が優位になると考えられる季節にはペルセポネーと共に暮らすのである。またアドーニスは神と言うよりも「人」に近い存在であって、力有る女神達の前では夫ではなく、「愛人」的な存在に過ぎない。女神達にはそれぞれ、アプロディーテーにはアーレース、ペルセポネーにはハーデースという身分に釣り合った夫がいるのである。

また、この物語では「猪」が重要なトーテムとして登場している。アドーニスは猪のぶつかった木から生まれ、猪の手にかかって死ぬ。猪は古代ギリシアではデーメーテル女神の聖獣とされる。デーメーテール女神はが猪なのであるから、その延長として死に神であるペルセポネーも猪なのである。この物語の場合は、アプロディーテーもおそらく猪なのであろう。古代エジプトにおける「ライオン」が、豊穣の母性と、死に神という両極の性質を持つ神のトーテムと考えられていたのであれば、それと比較すると古代ギリシアでは猪が、両極の母神と考えられていたことが分かる。猪、すなわち豚というのは重要な家畜でもあったであろうから、古代ギリシア人にとっては豚こそが、神であり、かつ神から与えられた重要な食物でもあった。豚を食べるということは、「神の一部を食べること」でもあり、豚を食べることで人々は命も得るし、神と同一にもなれたのである。アドーニスも当然生きている際には、女神の一部である「雁の獲物の猪」を食べて命を繋いでいたことであろう。それは愛人であるアプロディーテーから、女神の一部を食料として与えられて生きていたことと同じである。女神の一部を食べて、神と同一化していたアドーニスもまた「豚」であったといえる。そして、猪を狩り続けて生きていたアドーニスは、最後には「より強い猪」に倒されて死に、死に神である女神・ペルセポネーの元へ下る。

ヨーロッパの貴族階級にとって、「狩り」とは武芸を磨く場でもあり、それは生存のためではなく「貴族のたしなみ」とされることでもあった。ギリシア神話におけるアドーニスもまた、自らが働かなくとも、女神の寵愛を受けていて、生きるのには困らなかった立場といえる。要するに、この物語におけるアドーニスとは、ヨーロッパ的階級社会の「貴族・戦士階級」の立場をも象徴しているのである。彼らは、神の寵愛を得て、生活には困らない立場かもしれない。そして、神を食して、神そのものとなることも許されるが、その代わりに、最後に自分よりもより強い「死に神」に捕まるまで、弱い者を死に神のように狩り続けるのである。すなわち、その生涯の間、戦って、戦って、略奪と搾取を繰り返して戦い抜かねばならないことになる。死に神の寵遇を得て、死に神と同一化し、自らも死に神のように生きるからこそ、彼らは生きている間は、遊んで暮らしていくことができるのである。アドーニスの神話は、古くからの穀物神と季節の循環の神話を踏襲しながら、そこにヨーロッパの階級社会における「戦士」の一生の理想の姿も強く投影されているといえる。生きている時には、女神の寵遇を得て、略奪と搾取にあけくれ、死後も寵愛を受け続けて、別のものに生まれ変われる、という理想である。現実に誰かの夫として、誠実かつ堅実に生きよう、という思想はそこには存在していないように思われる。

アプロディーテー(Aphrodite)の名は「(K)A-phr-(b)o-di-te」と分解できるように思う。前半のアプロ(Aphro)はアポローン(Apollo)とほぼ同じ子音構成であり、本来はこの女神も「(K)A-(b)p」という子音を持つ蛙的な太陽女神であったことが示唆される。しかし、後半のディーテー(dite)は古代エジプトのウアジェト(Wadjet)の「djet」と同じ子音構成であって、古代エジプト的な蛇女神の名となっている。前半と後半を併せれば、「蛙・蛇」という名になっており、名前としては古代エジプト的である。ただし、ギリシア神話におけるアプロディーテーは金星の女神とされ、性質的にはメソポタミアのイナンナに近い女神といえる。

アドーニス(Adonis)という名は「(K)A-d(b)o-nis」という子音に分解できる。前半は、まずはじめに「(K)A-b」という子音があり、最初のKが承暦されて「A」に、次の「b」が「d」に置き換えられた名前といえる。このように「b」が「d」に置き換えられる作業は古代エジプト的といえる。これを「(K)qe-to」という音と同語源とすると、前半は古代エジプト的な「蛙」という名になる。後半の「nis」は、メソポタミア的な「mus(蛇)」と同語源と思われる。すると、こちらも結局は「蛙・蛇」という名になるのだが、その構成は前半が古代エジプト的で、後半がメソポタミア的という折衷的なものとなっている。そして、メソポタミアのドゥムジ(Dumuzi)という名と比較した場合、アドーニスのア(A)を省略したものの子音は「Do-ni-s」となり、ドゥムジ(Du-mu-zi)と非常に近い子音構成となり、語源が近いことが分かる。メソポタミアにおけるドゥムジは牧羊神であり、ギリシア神話におけるアドーニスは狩人(すなわち戦士)であるので、併せて考えると、彼らは「遊牧民の戦士階級」を象徴する半神半英雄的存在であることが分かる。戦わない時には羊を飼い、戦う際には戦士として戦うという文化がそこにはかいま見えるのである。

そして、遊牧民のその思想が農耕民族の神話と習合すると、「植物としてのアドーニス」は「種」の象徴として「死ぬべきもの」とみなされるようになっているようである。古代の人々は、親の木が枯れて実る穀物の、発芽前の種を「死んでいるもの」とみなして、「冥界に属するもの」と考えていたのであろう。ヒッタイトの神話では穀物神のテリピヌは「眠っている」だけであったが、遊牧民系の神話では「種の休眠」を「死」と結びつけて考えており、アドーニスは「植物が再生する(新しく芽吹く)ための死ぬべき親の木の神(すなわち犠牲神)」として信仰されていたようである。この概念はあらゆる論理に応用され、単に「親の植物が枯れて実をつける」ということの比喩的な神話となるに留まらず、神に見立てられた人を犠牲にして殺し豊穣を得ようという思想や、それをやや和らげて動物を犠牲に捧げるという思想、植物をわざと枯らして個人的な豊穣を得ようという思想(これも一種の「犠牲を捧げる思想」)等に歪みつつ発展していったように思われる。そのような思想の元では、この神話に見られるように

と、一つの神に二重の性質を持たせることが多いようである。古代ギリシアで、紀元前5世紀頃より行われていた「アドーニスの園」という儀式では、夏至の頃、若い女性らが、底の抜けた壊れた壷 (ギリシャの壷) を逆にして、そのなかに土を埋め穀物や草花を芽吹かせる、ということが行われた。植物たちは暖かいためにすぐに発芽するが、根を伸ばすスペースが足りずにすぐに枯死した。女性たちは、この枯死した植物をアドーニス神と見たてており、夏至には神の像と、この植物達が「葬式」と称して海や泉に投げ込まれ、彼女たちは嘆き悲しんだ。そして、翌日にはアドーニスの復活が祝われる場合もあったとのことである。同様の祭祀は、夏至のみでなく土地によって他の季節(春に植物が芽吹く季節等)に行われることもあったようである。古代ギリシアにおいて、この祭祀が夏至に行われたという点は、古代メソポタミアにおける「ドゥムジの葬式」の儀式と類似しており、両者が起源的に近いことを示していると思われる。神話では死ぬのは「戦士であるアドーニス」であるが、祭祀の内容はむしろ、植物神であるアドーニスを育てる気もないのに、無理矢理目覚めさせて(芽吹かせて)、意図的に殺すことで、新たなアドーニスが復活すると考えられていたことが分かる。植物が育つはずもない壊れた壷をわざわざ逆にして種を育てることも、「これは生かすためではなく、逆に殺すための種である」という意志の現れであろう。

殺されたアドーニスは、新たなアドーニスの復活のために犠牲にされるためだけに生かされているだけなのである。神話の上では、「死に行くアドーニス」と「復活するアドーニス」の両者の違いは曖昧にされているが、これはおそらく、植物神としてのアドーニスを殺して犠牲にすることで、「季節や豊穣をも支配する支配者としての別のアドーニス」を復活させるための儀式であったのだろうと思われる。メソポタミアの古神話では、犠牲の命を得て、力を蓄えて復活するのは、権高き女神イナンナであるが、男系優位の社会へと時代が変遷すると、「復活する強力な神」は次第に「強力な父神」へと変遷したのではないかと思われる。そのように考えると、アドーニスの神話で、犠牲を得て復活する神は、古い時代の母系社会的概念からみれば、イナンナ的な女神であるアプロディーテーであるし、新興の男系的社会概念からみれば、アプロディーテーの夫であるアレースということになる。ギリシア神話におけるアレースは破壊性の高い戦闘的な軍神であるので、戦士としてのアドーニスは、死して恐るべき軍神である父神へと吸収され、その力の源となったともいえるのであろう。

しかし、形成された神話においては、このように「犠牲神」と、その命を喰らって力を得る「死神」との殺伐とした関係を明確にすることは避け、アドーニスの死には「死神」であるペルセポネー(言い換えればアプロディーテーの別の姿)とアレースの双方が関わることで、両者が獲物を二分して得るという展開とされて、暗に先住民の女神信仰も、新興勢力の男神信仰も満足できるような折衷的な内容とされているように思われる。

現実のアドーニスの祭祀は、女性中心に行われるものであったようであるので、こちらはメソポタミアのイナンナ信仰的な古い形式を残しているといえ、神話と祭祀の間にも内容にはやや乖離があるようである。

3.キュベレーとアッティス

キュベレー(Cybele)はアナトリア半島のフリギアで信仰されていた地母神的女神である。その名は「(K)C-b」という子音から構成されており、古くからフリギアで信仰されていた太陽地母神であり、おそらくヒッタイトのヘバトと近縁性の高い女神であると思われる。キュベレーのトーテムには「蜂」が存在し、ハンナハンナとの共通した性質もある。しかし、その神話はギリシア神話の影響を受けて、時代が下るにつれて変貌しているように思われる。

ギリシア神話によると、キュベレーはアグディスティス(Agdistis)という男性神と同一視されており、ギリシア神話の影響を受けての最大の改変は、その点にあると思われる。

アグディスティスはゼウスの精液が山にしたたって生まれた乱暴者の神で、両性具有であったと言われている。この神の凶暴性を抑えるために、神々はアグディスティスを去勢することとしたが、誰もが恐れて手を出せなかった。酒の神ディオニューソスがアグディスティスに酒を飲ませて眠らせ、眠っている間に髪の毛で作った縄でアグディスティスの男根を木に縛り付けておいた。目が覚めたアグディスティスは暴れて自ら男根を引きちぎってしまい、女神となった。

女性から生まれたのではなく、岩から生まれて神々に敵対した神は、ヒッタイトの神話ではウルリクムミ(Ullikummi)といってテシュブの兄弟神とされている。後のギリシア神話では、この神とキュベレーが何故か習合して語られているようである。しかも、男神とキュベレーが習合した結果、性が男女のいずれかに偏るのではなく「両性具有」とされてしまっている。雄の家畜を去勢して従順にさせる方法は、遊牧民の間で広まった文化と思われ、キュベレー・アグディスティスの神話はその系譜を引いているといえる。キュベレーの名前そのものは、非常に古い時代からの農耕に関わる太陽地母神の系統に属するのだが、神話においては遊牧民の文化が強く入り込んでいるのである。

アグディスティス(Agdistis)という名は、「(K)A-(k)g-di-(k)s-ti-(k)s」となり、前半は「(K)A-(k)g」となって、古代エジプトの蛙神ククに関連の深い名となっている。興味深いのは後半の「di-(k)s-ti-(k)s」であって、この後半部分からkという子音に関する音を省略するとアプロディーテーやウアジェトと共通の「d-t」という子音になることであると思う。もしかしたら、ディスティス(distis)のように「di-(k)s-ti-(k)s」とする方が古い時代の名前の形であって、「d-t」となったものは「k」や「s」の子音が省略されたものなのではないだろうか。そう考えるとアグディスティスもまた「蛙・蛇」という名の神であり、古代エジプト的な名ではあるが更に古い時代の呼び方であるのだと思う。この蛇神の性質を持つ男神がキュベレーと習合して「乱暴な両性具有の神」が作られたものと思われる。また、「荒ぶる神」を鎮めるために「酒を飲ませる」というパターンは古代エジプトのセクメト女神の神話と類似している。おそらく、この場合も「荒ぶる神を鎮める酒」とは「人の生き血」の代替となるものとされているのであろう。

キュベレーとアッティスの関係は以下のようになる。

切り落とされたアグディスティスの男根からは1本のアーモンドの木が生え、サンガリオ(Sangario)河の娘ナーナ(Nana)がその実を胸の中に入れておいたところ、実は消えてかわりに娘は妊娠した。月満ちて生まれたのがアッティスであり、赤ん坊は丘のそばに丸出しで置かれたが、牡の山羊が子供の面倒をみた。アッティスは長髪の美男子に生まれたため、長じるとアグディスティスと恋におちた。しかし、アッティスは他の娘と結婚しようとしたため、アグディスティスはアッティスを狂気においやり、その結果アッティスは自ら去勢して死んだ。アグディスティスは後悔し、アッティスを常緑樹である松の姿に生まれ変わらせた。(常緑樹は「永遠に衰えないもの、の象徴」である。)

この神話において、河の娘ナーナ(Nana)とは、その名の通りイナンナ(Inanna)に近い名であり、ヒッタイトの神話においてはハンナハンナに近い名であると思われる。非常に習合主義的なヒッタイトの宗教思想は、名前の由来の如何によらず、いわゆる「太陽女神」を「豊穣の女神」として一つに纏めようとするもので、イナンナ系の名を持つ女神もヘバトなど「K-B」に由来する名を持つ太陽女神と同じものとみなされる傾向が強かった。そのように考えるとアナトリア半島における「河の娘ナーナ」とは、水源の女神にして、かつ太陽女神である「太陽神」であったといえる。この女神は起源的にはキュベレーと同一であり、古い時代にはアグディスティスのような「荒ぶる男性神」の配偶神ともみなされていたかもしれないが、キュベレー・アッティス神話では、一対の男女の夫婦神が、習合して両性具有の神となるような奇妙な「習合」が際だって顕著なように思われる。

山羊はメソポタミアに特徴的なトーテム獣であり、「山羊に育てられた」という点はアッティスがメソポタミア起源の神であることを暗に示しているのであろう。しかし、何故か赤ん坊を育てるのは「牡山羊」とされている。メソポタミアで「牡山羊」とされるのは、月神エンキであるので、アッティスはエンキの分身であることも暗示されているのであろう。そして、母親であるはずの、ナーナ・キュベレーの役割は非常に限定されており、彼女たちはただ「生むため」だけの存在とされている点も特徴的である。

このように考えると、古い時代のメソポタミアの太父エンキが、ギリシア神話においては「去勢して死すべき子神かつ植物神」として現されていることが分かる。その地位は穀物の豊穣を重んじる時代の「親神」から、明確に「家畜の餌となる植物神かつ子神」へと移されているのである。

そして、全体としては、物語はアッティスを生み出すのがキュベレー・ナーナという「豊穣の母神」であり、彼を殺すのが男女の習合した神キュベレー・アグディスティスなのだという構成となっている。総合すると、古い時代の母神は、侵略者達の神と強引に習合させられ、かつ父神の方は「餌」あるいは「犠牲」として「死ぬべきもの」とされていることが分かる。そして母神が生み出した者を、母神と家畜を模した父神が喰らうという構図は古代エジプトにおける「狩人のパレット」の構成と似通っている。

要するに、朝(すなわち「誕生の時」)には、「母なる神」がアッティスを産み、夜(すなわち「死ぬ時」)には母なる神と父なる神が、アッティスを冥界へと掠っていく。その後のアッティスの運命は、古代エジプト的な思想によれば「神々の裁きの後」に決定されることとなり、彼は神々の裁定により「常緑樹の松」へと生まれ変わることとなった。

ということになる。この神話の登場人物達は、名前に関してはメソポタミア的な神々の影響が強い神々であるが、神話の思想は古代エジプトと非常に共通しているのである。いわゆる「母神」のトーテムには、「豊穣の蛙をトーテムに持つ生み出す母神」と「イナンナのように冥界へと掠っていく蛇の母神」があり、非常に古い時代にはそれぞれに区別がなされていたのであろうと思われるが、時代が下るとこの2つの習合が著しくて、それぞれの区別がつなかいほどに同一視される傾向が強まり、ヒッタイトの時代にはみな「同じ太陽女神」として纏めようと言う動きが活発になったのであろう。そのため、イナンナ女神の本来の「破壊の死神」という性質は弱められ、その名を受け継ぐハンナハンナは豊穣神的な性質の強い太陽女神とされたのであろう。ギリシア神話よりも古い時代のハンナハンナの神話におけるテリピヌが、

- 「種として眠りにつき、発芽して結婚し(すなわち実をつけ)、枯れていく」という穀物神の象徴

であるのに対して、アッティスは広葉樹であるアーモンドの化身から、神々との関わりを経て常緑樹である松へと再生される「植物神」として現されている。このことから、この神話を形成していた人々が人々の生活に必要な穀物の豊穣を神々に願うよりも、冬に枯れ果てる広葉樹ではなく、永遠に緑である常緑樹のようになりたい、とその点を重要視していたことが分かる。アナトリア半島は紀元前1200年頃にヒッタイトが滅亡した後、紀元前1000年頃にギリシャの北にあるトラキア・マケドニアからの異民族の侵入を受けており、その影響によって古くからのヒッタイトの農業神信仰が、遊牧民系の飽くなき「死後の世界の永世信仰」によって大きく作り替えられたのだと思われる。キュベレーとアッティスの神話にサバジオスは登場しないが、サバジオス(Sabazios)のトーテムの一つに「松の実」があり、ヨーロッパ系の遊牧民の「松信仰」がアッティスという神に影響を与えたことは明かであると思われる。また、アッティスに対する信仰の形から、古代のヨーロッパの人たちが常緑樹の松を「永遠の神」に例えて信仰していたことも分かる。人々の生活に何よりも重要な穀物神が「永遠の象徴の松の神」よりも軽視されており、人々の関心が穀物の豊穣よりも「永遠性の神」に向けられていたことはここからも明かである。そして神話は、有限の命しか持たなかったアッティスが、自ら去勢して死ぬことで、潜在的にはサバジオスと同格となり、アッティス・サバジオスという神として再生する、と意図的に作り替えられているのである。侵入したトラキア・マケドニアの遊牧民達はこのようにして先住民の神話を自分達の思想に組み込み習合させたのであった。

そして、アッティスが「父なる神・サバジオス」と同一のものということになれば、その父である「荒ぶる神・アグディスティス」も「同じ神」となる。息子神であるアッティスは去勢という苦痛を経て、父なる神へと変遷する、とされたことには2重の意味があるように感じる。

(1)、アッティスの性別について

「アッティス(Attis)」という名は「(K)A-t-(k)s」という子音に分解でき、前半はヘケト(heqet)の略といえる名である。後半は「k」という子音から派生したものであるとすると、後半部分はメソポタミア的に「キ(Ki)」ということになり、いわばエジプトとメソポタミアの神名を折衷した「蛙のキ神」とでもいうべき名となる。ヒッタイトの習合思想では、このような各地の太陽女神を纏めて「一つの太陽女神」にしようというものであったので、本来アッティスも太陽女神の一柱であって、ヘバトと同系統の名を持つキュベレーと「同じ神」であったはずである。おそらく、トラキアから男系優位なサバジオス信仰が入ってきた際に先住民の主神の一つであった「アッティス」が男性に変更され、サバジオスと意図的に習合させられのであろう。本来先住民の女神であったものを、「支配され、殺される神」として作り替える際に「去勢(すなわち男性の機能としては「死んだも同然」となる)する」というエピソードが作られたことが、本来アッティスは「女神」であったことの暗示ともいえる。彼の父でもあり、母でもあるアグディスティス・キュベレー・ナーナもまた「去勢」されるかされないかで男性から女性へと変化する神である。このようにしてトラキアから侵入したサバジオス信仰の人々は、「去勢」という言葉を男性神と女性神を効率よく意図的に習合させる「方便」として用いたのであろう。

そして、かつての「豊穣の太陽女神」を「犠牲神」へと変換する際に、女神が女性であれば元々男根を持たないはずなので、「男根がない」ということは自然なことであって、それが「神の死」へと結びつくことにはならないのだが、男神へと変更することで、「男根がない」ということと「(男根を失って)犠牲となること」が「同じ意味」となり、「被征服者の神は男根がなく、かつ犠牲神である」ということを効率よく正統化したのだと思われる。

また、このように「去勢」という言葉を用いて、神話の上で男神と女神をころころと入れ替えることを正統化することで、征服者の側にとっては、被征服者の神が男神であろうが女神であろうが、容易にそれらを彼らの神サバジオスに吸収・習合してしまえるようにしたのであろう。

(2)、祭祀における女系から男系への変遷

かつて、母系社会で女神信仰が主とされていた時代には、主な祭祀者は女性であったように思うのだが、それが男系社会へと変遷する過程で、一部に「女装した男性」が祭祀を行うという習慣が生じたのではないかと思われる。例えば、インダス文明(紀元前2600~1900年頃)から出土した印象には、「女性の服を着て、男性器を持つ神」の姿が描かれており、男性器が「強き男性の豊穣性の象徴」とされる一方で、「神は女性でなければならない」という思想から、「女装する男性神」が合成されていたことが覗える。神をこのように描写する傾向はヨーロッパにも認められる。例えばデンマークで発掘された紀元前1世紀頃の遺物に「グンデストルップの大釜」と呼ばれるものがあるのだが、この釜はなにがしかの祭祀に用いられたものと思われ、釜には古代ヨーロッパの神々の姿が描かれている。男性神は男性の象徴である「ひげ」を有して描かれることが多いのだが、中には「ひげのない女性的な男性神」も描かれており、この中性的な神が、アナトリア半島のサバジオス信仰における「アッティス」や「アグディスティス」に通じる神であると考えられる。古い時代には「女装した男性」の姿で現された神が、次第に「女性的な神(すなわち去勢した神)」へと変遷していることが分かる。そして、このように男性とも女性ともつかない神を作り出して、神々を都合良く習合させるための方便としよう、という動きが紀元前2600年にはすでに生じていたことが分かる。

現実には、神話のように男性を「去勢」すれば、女性となって子供を生むことができるようになるわけではないのだが、去勢した男性神アグディスティスが太母であるキュベレーと同一視された点には、「子供を生み、乳を与える」という女性特有の機能が、無理矢理男性神にも求められる傾向があったことが覗える。言い換えれば、この女性特有の機能に対して、人々が神秘性と豊穣性を見いだし、それが「神」というものの始まりであったとすれば、社会が母系から男系に変遷する際には、

- 女神と同様子供を生み、育てる機能を持つ男神

でなければ、神秘性を有した「神」とは成り得ない、という思想があったのかもしれないと思う。女とは、子供を産み増やすことができるからこそ、豊穣の女神の代理として祭祀を行うことができる存在である、というのであれば、男も同様の性質を持たねば、祭祀者とは成り得ない、と考えられたのではないだろうか。

しかし、去勢して男性としての機能を無くしたものは、子孫を残すことができず、生物としては生きていても、「生殖能力が無い」という点ではむしろ「死んでいる」も同然といえる。古代エジプトの古き牡牛神・父なる冥界のプタハのように、征服した人々の側の神が「支配し、殺戮する死神」であった場合、先住民の神を殺して、その命を父なる神に捧げて同化させてしまうことが、正しい「習合」であると、征服者達はそのように考えていたのではないだろうか。サバジオス信仰におけるアッティスは男性として描かれていても、この論理のように、意図的に殺されてアグディスティス・キュベレー・アッティスと無理矢理習合させられているように思うのである。被征服者の神であるアッティスを意図的に「死んだも同然な去勢者」にしてしまうこと、その上で更に命を奪って、死に神であるサバジオスと同化させてしまうことが良いことであるかのように、神話は語っているのである。アッティスの神話は、ハンナハンナの神話のように古き農業神話と類似しているように見えながら、その真髄は「被征服者の神は死んで、征服者の神の犠牲となることが当然である」という論理が前面に打ち出されているように思える。トラキアからの侵入者達の征服後にこの神話が語られるようになったのであれば、このような歪んだ思想と文化はトラキア側からもたらされた、ということになるのである。そして、この歪んだ思想こそが「男系文化」の根底となる思想であった。

しかし、古代エジプトの神オシリスが、死んだ後、その男根だけが発見されなかった、というエピソードを持つ「去勢された神」であったことから、この思想そのものは起源的に古いものであることが分かる。去勢者となったオシリスが「冥界神」となったことからも、「去勢された神(そして人)」が「冥界に属する者」であるという認識が古くからあったことが分かる。しかし古代世界においては、彼らが「征服者の象徴である豊穣の牡牛」として描かれる際には「男根」を有した姿で描かれ、植物神的な「オシリス」の姿で描かれる際には「去勢者」として現されるという「使い分け」がなされていたようである。

おそらく、オシリスは古い農業文化の神なのであり、豊穣をもたらす神であって、穀物神としての性質が強かったが、そこに「凶暴な牡牛のプタハ」を擁する人々が侵入してきた際に、「植物全般の神」として作り替えられ、「植物を食べる牛の餌」として書き換えられることになったのではないだろうか。家畜の餌となる植物は、餌となればそれで良いのであって、多くの実をつけさせる必要はない。そのような状況を現実と重ね合わせて、「植物神が若く盛んな内に、父である牛神の餌にして食べさせてしまえ。実をつけさせる必要はない。」というのが、牧畜を主業としていた征服者の論理であったのであろう。そして、父なる神が授けてくれた「牛」を、そのように肥え太らせておいて、しまいにはそれを自分達が食べるのである。そして、最後には彼らもまた死んで父なる神の元に帰る。

しかし、時代が下ると、このように「生きた死に神」とみなされていた「去勢者」が「特別な者」であるという思想が強まり、神に仕える「聖職者」は「独身であるべき」という「独身者特別視」へと変遷していくように思えるのである。神に仕えるために「独身である」といことは、実際に去勢をしていなくても、結果としては「性的に死んだ者も同然」だからである。要するに「聖職者は独身(実質的には去勢者)であるべき」という思想は、聖職者は「去勢されていない強権的な父である死神」の子神である、という思想なのであり、「強権的な力を持つ死に神(父神)こそが全てである」という信仰に他ならないのである。習合主義にによって、征服者の神の「子神」へと習合された被征服者の豊穣神は「食べられ、殺されるだけの神である」という古い思想が、時代が下るにつれて更に歪んでいったものが、去勢者に対する信仰だと思われる。そこには、古き農業文化から生まれた穀物の芽吹きと、蜂による受粉と結実、という農業サイクルを、神のものとして称えた思想はすでに全く失われてしまっているようである。

ヘブライ語の「ハンナ」について

ヘブライ語の「ハンナ」は「恵み」という意味で、女性につける名のようである。メソポタミアのイナンナ女神は、「蛇」をトーテムとし、本来「破壊する死神」という性質が強い女神であったと思われるが、先住の「豊穣の太陽女神」と習合した結果、ヒッタイトの時代にはハンナハンナのように豊穣神としての性質が強い女神へと変更される傾向もあったと思われる。良くも悪くもメソポタミアにおける高名な女神であったことには違いなく、豊穣神的な側面がヘブライ語の「恵み」という一般名詞へと変化したとしても不思議はないと感じる。古代ユダヤ人も、その起源はメソポタミアにあるとも言われており、同じ女性の名に使われる言葉でもあることから、印欧語圏の「ハンナ」という名と別起源であると強調する方が、個人的には不自然だと感じる。

関連項目

参照

- ↑ ガルセスとは、ヒッタイトの神話における「運命の女神」である。

- ↑ サムエルとは古代ユダヤの預言者であり、神の命によってサウルやダビデといった王を任命した人物とされている。

- ↑ 聖アンとは、イエスの母マリアの母、すなわちイエスの母方の祖母のことである。キリスト教社会では時代が下るにつれて、イエスの一家の神秘性を強調するため、イエスの母マリアの出生も特別なものであった、という考えが広まる傾向にあったようである。

- ↑ 古代のメソポタミアやエジプトで主食であったのは、小麦ではなく大麦であったため、大麦を実らせる神は重要な神であったと思われる。