「ナナイ」の版間の差分

(→神話・伝承) |

(→外部リンク) |

||

| (同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||

| 170行目: | 170行目: | ||

主な動物のトーテムとしては熊と虎があり、朝鮮の[[檀君神話]]と共通する思想である。中国にも[[有熊氏]]という熊トーテムが存在する。日本では明確な熊トーテムはあまりはっきりとしないが、「熊野」という地名が強力な信仰の対象となっており、熊トーテムの形跡は強い。またアイヌには明らかな熊トーテム信仰があり、中国から北東アジア・極東にかけて「熊トーテム文化」が広く拡散していることが窺える。熊を太陽神に見たてた「火」あるいは「火信仰」も伴っているのだろうが、火神が親あるいは子を焼き殺すような神話は忌避されている。インド型ではなく、古い時代のイラン型の火信仰に通じるものといえようか。 | 主な動物のトーテムとしては熊と虎があり、朝鮮の[[檀君神話]]と共通する思想である。中国にも[[有熊氏]]という熊トーテムが存在する。日本では明確な熊トーテムはあまりはっきりとしないが、「熊野」という地名が強力な信仰の対象となっており、熊トーテムの形跡は強い。またアイヌには明らかな熊トーテム信仰があり、中国から北東アジア・極東にかけて「熊トーテム文化」が広く拡散していることが窺える。熊を太陽神に見たてた「火」あるいは「火信仰」も伴っているのだろうが、火神が親あるいは子を焼き殺すような神話は忌避されている。インド型ではなく、古い時代のイラン型の火信仰に通じるものといえようか。 | ||

| + | |||

| + | [[檀君神話]]と比較した場合、熊が虎よりも上位の存在である、とするような「序列」の思想もナナイの文化には乏しいようである。 | ||

== 参考文献 == | == 参考文献 == | ||

| 188行目: | 190行目: | ||

== 外部リンク == | == 外部リンク == | ||

| − | * [http://www.eki.ee/books/redbook/nanais.shtml REDBOOK "THE NANAIS"] | + | * [http://www.eki.ee/books/redbook/nanais.shtml REDBOOK "THE NANAIS"] |

== 注釈 == | == 注釈 == | ||

2022年9月2日 (金) 09:40時点における最新版

ナナイ(Nanai)は、ツングース系の民族[1]。分布は主にアムール川(黒竜江)流域で、ロシア国内に約1万2,000人弱(1989年)おり[2]、中国(中華人民共和国)国内にも居住している。2004年人口調査時の中国における国内人口は4,640人であった。中国内のナナイはホジェン族(Hezhen;赫哲族、Hèzhézú、ホーチョーズー)という呼称が公称となっており[2][3]、55の少数民族の一つとして認定されている。

ロシアではかつて、ゴルディ(Goldi)[4]、ゴルドないしゴリド(Gol'dy)[2][3]とも呼ばれた。ロシア連邦に住んでいるナナイの一部ではロシア人との混血が進んでいる。

目次

名称・居住域[編集]

ナナイの内名(自ら使用する民族名)は「キルン(kilən、ナニオ、ナブイ)」または「ホジェン(χədʑən、ナナイ)」[5]である。「ナ」は「土地、地面、国、地元」を表し、「ニオ、ブイ、ナイ」は様々な方言で「人」と意味する[6]。「ナナイ」はロシアにおける民族名であり、中国東北部(松花江・ウスリー川がアムール川に注ぐ地域)の住人は「赫哲」と表記され、みずからを「ホジェン」と称する[6]。

ロシアの言語学者L.I.セム(Сем Л. И.、L. I. Sem)がキリル文字で「ホジェン(χədʑən)」をхэǯэ най (Hezhe nai) or хэǯэны (Hezheni)と表し、アムール川流域のナナイの内名であり「川の下流に住む人々」という意味だと説明した[7]。これが中国名でナナイを “黑斤” (Heijin)、 “赫哲哈喇” (Hezhehala)、現代中国語で“赫哲” (Hezhe) と呼称する端緒となっている[8]。「赫哲」は、中国においては隋や唐の史書にみえる「靺鞨」と関連づけられることが多い[6]。なお、ウスリー川流域の住人に対しては、アカニ(Akani)、アチャン(Achan)という名も知られている[6][注釈 1][6]。

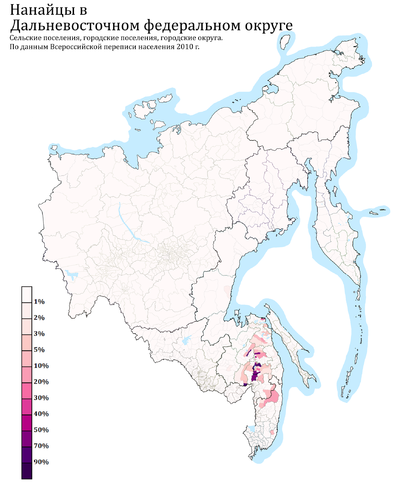

以下は、ロシア国内におけるナナイ人口の推移である。加藤九祚(1977年)によれば、ナナイはハバロフスク市で最も多く見かけるアジア人であるという[9]。また、上述の各地に住んでいるほか、それぞれ異なる少なくとも10のグループがアムール川の北に散らばって住んでいる[10]。かつて、ツングース系民族としてサマギル族という独立した民族が存在したが、ナナイに同化された[10][11][注釈 2][10]。

中国では、ナナイ(ホジェン族)は黒竜江省東部の黒竜江(アムール川)・ウスリー川・松花江に囲まれた三江平原[12]に多く居住している[2][4]。中国の2000年国勢調査におけるホジェン族の人口は次の表の通りである[13]。表では20人未満は割愛しているが、少人口ながら中国全土に分布している[13]。黒竜江省・吉林省・遼寧省など中国東北部に9割近くが住んでおり、特に黒竜江省に集中している[13]。

| 地区 |

総人口(人) |

ホジェン族 人口(人) |

ホジェン族に占める 地域別人口割合(%) |

各地区の少数民族に占める ホジェンの人口割合(%) |

各地区全体に占める ホジェンの人口割合(%) |

| 合計 | 1,245,110,826 | 4,664 | 100 | 0.00443 | 0.00037 |

| 黒竜江省 | 36,237,576 | 4,250 | 83.83 | 0.22059 | 0.01079 |

| 吉林省 | 26,802,191 | 190 | 4.07 | 0.00774 | 0.00071 |

| 北京市 | 13,569,194 | 84 | 1.80 | 0.01435 | 0.00062 |

| 遼寧省 | 41,824,412 | 82 | 1.76 | 0.00122 | 0.00020 |

| 内モンゴル自治区 | 23,323,347 | 54 | 1.16 | 0.00111 | 0.00023 |

| 河北省 | 66,684,419 | 46 | 0.99 | 0.00158 | 0.00007 |

| 山東省 | 89,971,789 | 33 | 0.71 | 0.00522 | 0.00004 |

| 新疆ウイグル自治区 | 18,459,511 | 22 | 0.47 | 0.00020 | 0.00012 |

| 甘粛省 | 25,124,282 | 21 | 0.45 | 0.00095 | 0.00008 |

ナナイ族に対し、近接するウリチ族はゴルディ(Goldy)、オロチ族はゴジィ(Gogdy)、エヴェンキ族はゴルディフ(Goldykh)、ウデヘ族はマングトゥ(Mangtu)と呼称する[6]。古アジア系のニヴフ族はナナイをヤンティ(Yanty)と呼ぶが、アムール川下流のナナイについてはコルドッキ(Choldoky)の名で呼ぶ[6]。日本でナナイを「コルドッケ」と称することがあるのは、間宮林蔵がニヴフから聞き取った呼称がもとになっている[6]。「ゴリド」「ゴルジ」「ゴルディ」といった名称は、ナナイ族のなかでも自分たちの川上に住む同胞を指して称することがあり、かつてはこの名称がナナイ族を示すものとして広汎に、また、記録用としても用いられた[6]。

言語[編集]

アムール川流域およびその南方に居住するツングース・満洲語系民族には、ナナイ族のほかウリチ族、オロチ族、エヴェンキ(ネギダール)族、ウィルタ族がおり[1][14]、ナナイ語はウィルタ語、ウリチ語とともに南ツングース語派に属している。なお、主としてサハリン島(樺太)に住む狩猟漁撈民であったウィルタ人には、自分たちの先祖がロシア極東のアムグン川一帯からトナカイをともなってサハリンに移住したという伝承がのこる。

ナナイ語には上アムールと下アムールの二大方言があり、互いに明瞭に異なっている[10]。文字は1930年代初め、ナイヒン地方の言葉を基本につくられた[10]。

ナナイ族と言語・文化の点で最も近いのはウリチ(オルチャ)の人びとで、居住地はナナイ族よりも下流の一帯である[15]。ウリチの内称は「ナニ」(この土地の人)であり[15]、17世紀から19世紀にかけて北方で展開された、かつての山丹交易にたずさわった「山丹人」に比定されている[16]。ナナイ語はまた、語彙や文法の面でエヴェンキの影響を受けている[10]。

生業と移動手段[編集]

旧ソビエト連邦の民族学者、M・G・レヴィンとN・N・チェボクサロフは革命前の極東・シベリアの諸民族を、

- 海獣狩猟民

- トナカイ飼養民

- 大河流域の漁撈民

- タイガ(針葉樹林帯)の漁狩猟民

- タイガの狩猟・トナカイ飼養民

の5つに分類したが[17]、ナナイは3.の漁撈民に含まれる[注釈 3][17]、アムール川流域ではウリチ(山丹人)やニヴフ(ギリャーク人)が漁撈を主な生業としている[18]。

ナナイの主な生業は、河川でのサケ・マス漁などの漁撈であり、中国ではキャビア採取のためなどのチョウザメ漁も行う[2][4]。居住地は魚の豊富な大河や湖の沿岸、ないし河川の河口部である[18]。また、河川の凍結する冬季には森林での狩猟も生業としてきた[4]。植物の採集も生業の重要な一半を占めており、春から夏にかけてセリの類を採集して食用とし、イラクサやヤナギなど繊維を採取するための草木も採集した[19]。白樺樹皮の工芸でも知られる[4]。夏季と冬季では集落と住居が異なり、そのどちらも定住的な生活の場である[20][注釈 4][20]。

移動・運搬の手段はスキーや犬ぞりであった[4][18]。シベリア・極東地方の犬ぞりは、その構造や形状により、東シベリア型、アムール=サハリン型、チュクチ=カムチャツカ型、西シベリア型、北西シベリア型の5つに分類される[18]。ナナイ族の犬ぞりはアムール=サハリン型に属し、木組みで骨格を造り、長さ2.5メートル、高さ40センチメートル、幅50センチメートルほどの船形にし、上部にはヤナギの木を組み合わせて作った座席・荷台を設けたものである[21]。そりを引くイヌは5匹である場合が多く、そのうちの1匹がリーダーとなって先頭になり、残りはそれに付いていくかたちで進む[21]。

ナナイはかつて、中国、ロシア、日本など広範囲での交易にもたずさわったこともあったが[4]、今日では、その生活の一部が観光化されている。

衣食住と生活文化[編集]

ナナイは、かつてサケ・マスなどの皮から春から秋にかけての普段着や靴をつくったため、漢民族から魚皮韃子(ユイピーダーズ)・魚皮套子(ユイピータオズ)と称された[9][19]。また、婚礼の衣装として華麗な刺繍を施した魚皮衣もつくられてきた[19]。今日では魚皮衣は嫁入り道具として、あるいは博物館等への出品のためにつくられるだけで、日常的に着用する衣服ではなくなってきている[注釈 5][6][9][19]ニヴフの人びともまた、衣類はもとより簡単な天幕のようなものまで魚皮を材料にしてこれを作ったところから「魚皮韃子」とされた[9]。ここで「韃子(韃靼の人びと)」とは、ロシア人でもなく中国人でもない「土着の人」という意味である[9]。

漁撈が代表的な生業であるため、食生活は魚食が中心である。男たちが漁撈で得たサケ・マスは女たちによって干し魚にされ、これはユコラと呼ばれた[19]。ユコラは米飯やパンに相当するナナイの主食で、頭や骨の部位を干したものはイヌの餌となった[19]。また、アイヌ料理のルイベやヤクート料理のストロガニナに似た凍魚も好んで食べられた。凍魚は、かつては調味料や香辛料を用いずにそのまま食べていたが、現在では生の魚肉を酢・醤油・唐辛子などの調味料・香辛料で味付けして食べることが増えたという。

伝統的な住居は、河川の近くに穴を掘り、木材を用いて半地下式住居(竪穴住居)をつくるか、地上式の木造家屋をつくって夏季の住まいとし、冬季には狩猟に適する場所に住地を移していた[20]。現在、そうした住居は漁撈の際の臨時の寝泊りのために用いるだけで、ロシア人や漢民族のものと変わらない住居に住むことが多くなっている。

ハバロフスクの北75キロメートルにあるシカチ・アリャン(Sikachi-Alyan)にはナナイ族の民族博物館があり、伝統的な衣装や漁の道具が展示されている。

宗教・精神生活[編集]

ナナイ族は、クマやトラに対し、これを人びとの保護者として尊敬を捧げてきた[3][4][22]。彼らは太陽、月、山、水、木精霊(セオン)を崇拝し、また、火などの無生物にも精霊が宿るという宗教観をもっていた。その信仰はシャーマニズム(巫俗)で、シャーマンは神に祈りを捧げることで、悪霊(ブセウ)を追い出す力を持っていると考えていた[23][注釈 6][22][22]。

シャーマン[編集]

シャーマンは、透視力はじめ超自然的な能力の数々を有しており、善霊や悪霊を操る驚異的な力を具備した人格として、ナナイの人びとから恐れられ、特別な尊崇を受けていた[23]。ナナイでは、宇宙はさまざまな精霊や悪霊に満ちていて、シャーマンはこれら神霊と直接交渉して、不妊の婦人に子どもを授けたり、災厄や疾病の原因となる悪霊と対決してこれに打ち勝ち、原因を除去するという特別に強靭な霊魂をもつ存在[私注 1]と信じられた[23][22]。シャーマンは踊り、手太鼓を打ち、シャーマン服に取り付けた金属板を鳴らしながら叫び歌うことで自身や信者を忘我の状態に導き、それによってシャーマンの霊が神霊の世界へと飛んで神霊と交渉し、神霊が彼に憑依して神がかり状態のなかで、シャーマンの口から神の意思が告げられるのである[22]。

ナナイでは、シャーマンでなくても病気の原因をつきとめ、その悪霊を木製の人形(木偶)のなかに封じ込めることのできる者がいることを認めてはいた[23]。しかし、死者の霊魂を死後の世界「ブニ(Buni)」に送り届ける役割(後述)は、小シャーマンではなく、特別な装束をゆるされた大シャーマンでなければならないと考えられていた[23]。

死生観と葬送[編集]

ナナイでは、身体は魂の外殻に過ぎないので、人が死んでも魂は生き残ると観念されていた。そして、ひとりひとりが魂と精神の両方を持っているとされ、死ぬとそれらが分かたれると考えられた。人の精神は、その死後、悪意を持って生きている親戚に害をなすものとされた。時間が経つにつれ、悪い精神は飼いならされて礼拝が可能になるが、そうでなければ悪霊を追い出す特別な儀式が必要となる[24]。

死後、故人の魂は「ラチャコ」と呼ばれる布製の一時的な避難所に7日間入れられ、その後「パヨ」と呼ばれる木偶に移され、最終的な葬送の儀式までそのまま保管される。「パヨ」はその間、あたかも生きている人のように世話される。死者の最終的な儀式(葬儀)はカサ・トヴァリ(kasa tavori)と呼ばれ、3日間続く。その間多くの宴席が設けられ、故人の魂を他界(ブニ)へ送る旅の準備が行われる。葬儀の最終日、ムグデフ(mugdeh)と呼ばれる故人とほぼ等身大の人形に魂が移される。人形は、死後の世界に向かうための犬のそりに乗せられるが、出発前にシャーマンにより家族に遺言が伝えられる。「ブニ」は、この地上世界と変わらないが、より豊穣で極楽のような場所と考えられている[23]。しかし、そこへ至る道程は困難さをともない、死者の霊魂はシャーマンの助けを得なければ到着することはかなわないものとされた[23]。儀式の後、シャーマンは犬ぞりで危険な「ブニ」への旅に出るが、この旅はその日没までに終わらせなければ、シャーマンの命も失うことになると信じられていた。

なお、故人が1歳未満の乳児の場合は、その魂は人でなく鳥と考えて埋葬は行われず、樺の樹皮にくるまれて森のなかに置かれた[私注 2]。

神話・伝承[編集]

ナナイの神話によれば、原初、太陽は3個あり、世界は混沌としていた[25]。ハダウ(ハドー)という創造神が太陽征伐にあたり、混沌世界に秩序をもたらし、人間や生き物を創造した[25][注釈 7][25]。また、原初世界は水ばかりで大地はなかったが、水鳥がもぐり、水底から土をすくい上げ、それがもとになって大地が形成された[25][注釈 8][25]。つくられた大地は平坦だったが、大蛇が川の谷間を掘り起こして起伏が生じた。

生き残った最初の人間[私注 3]は兄妹だが夫婦となって[25]、人びとの死体の処理について相談するが、2人とも年寄りなので、死体を全部葬れるか心配して床についた[注釈 9][25][私注 4]。夫は百人の人がかかっても抱えきれないほどの大木の夢を見た。その樹皮は蛆虫で、根は巨大な蛇、葉は丸い金属製の鏡で、花は鈴だった[私注 5]。そのこずえには無数の金属製の角があった。目を覚ました老人は妻に内緒で、この大樹を探しだし、弓矢で角と鏡と鈴を撃ち落として家に持ち帰って寝台の下に隠して寝た。そうすると夢枕に白っぽい老人が現れ、煙突の穴を空けるよう命じた。そうすれば、角と鏡と鈴は1組老人の手元に残り、それ以外のものは穴から飛び出して大シャーマンにふさわしい者を見つけるだろうと宣した。こうして複数の大シャーマンが立ち現れ、死者を弔った[私注 6]。これらの道具は実際のシャーマンの道具として伝承されており、神話学者には、これらを着用して大樹(世界樹)に扮することでシャーマンは自然界との仲介者になったのではないかと考える学者もいる[26][27]。

英雄叙事詩の分野では、英雄メルゲン(マルゴ)、女英雄プヂを主人公とする口承が伝わっており、チュクチ・モンゴル的な特徴が認められる[25]。ウリチ族やオロチ族にも同様の影響関係がみとめられるが、ニヴフやアイヌの英雄叙事詩はこられとは性格を異にしている[25]。一方、上述の創世神話にはチュクチ・モンゴル的要素は認められない[25]。

管理人手持ち伝承リスト[編集]

- 勇敢なメルゲーン、ソヴィエト諸民族民話集、エム・ブラートフ編、未来社、1955、p256-271:英雄メルゲンの物語。いわゆる怪物退治譚、「炎黄闘争」の類話である。「穴ぐら」に閉じ込められている母親を助け出す、という「天の岩戸」の類話的モチーフも含まれている。メルゲンは「炎黄闘争」のうち、黄帝に相当する、といえる。

私的解説[編集]

「射日神話」、「炎黄闘争」、「岩戸型」の閉じ込め神話と救出など、世界の他の地域の神話・伝承と共通したモチーフが見られる。「炎黄闘争」に連動して母親を岩戸から救出する神話があるということは、いわゆる「棄老」に対して否定的であり、その風習の押しつけに対して抵抗した事実があった、という根拠とならないだろうか。それに伴い、葬送の習慣にも「棄老」的な思想は見えないようである。

主な動物のトーテムとしては熊と虎があり、朝鮮の檀君神話と共通する思想である。中国にも有熊氏という熊トーテムが存在する。日本では明確な熊トーテムはあまりはっきりとしないが、「熊野」という地名が強力な信仰の対象となっており、熊トーテムの形跡は強い。またアイヌには明らかな熊トーテム信仰があり、中国から北東アジア・極東にかけて「熊トーテム文化」が広く拡散していることが窺える。熊を太陽神に見たてた「火」あるいは「火信仰」も伴っているのだろうが、火神が親あるいは子を焼き殺すような神話は忌避されている。インド型ではなく、古い時代のイラン型の火信仰に通じるものといえようか。

檀君神話と比較した場合、熊が虎よりも上位の存在である、とするような「序列」の思想もナナイの文化には乏しいようである。

参考文献[編集]

- Wikipedia:ナナイ(最終閲覧日:22-09-01)

- ウラジーミル・アルセーニエフ, 2001, 11, デルス・ウザラ, 小学館, 地球人ライブラリ, isbn:978-4092510456, アルセニエフ

- 大林太良、吉田敦彦、伊藤清司、松村一男, 2005, 3, 世界神話事典, 角川選書, 角川学芸出版, isbn:978-4047033757

- 加藤九祚, 加藤九祚, 1977, 6, ツンドラとタイガと砂漠の世界, 社会と文化―世界の民族―, 朝日新聞社

- 加藤九祚, 1994, 1, シベリアの歴史, 紀伊國屋書店], isbn:4-314-00646-3

- 佐々木史郎, 1996, 6, 北方から来た交易民―絹と毛皮とサンタン人, NHKブックス, 日本放送出版協会, isbn:978-4140017722

- 藤本英夫, 1981, 7, 第2部 北方民族の暮らし, 北方の文化―北海道の博物館―, 日本の博物館 第11巻, 講談社

- 河野本道, 藤本英夫, 1981, 7, 北方の民族と文化―多様な民族の固有なくらし, 北方の文化―北海道の博物館―, 日本の博物館 第11巻, 講談社

- 三上次男・神田信, 1989, 9, 東北アジアの民族と歴史, 民族の世界史3, 山川出版社, isbn:4-634-44030-X

- 荻原眞子, 荻原眞子, 第1部第II章 民族と文化の系譜, 三上・神田, 1989, 東北アジアの民族と歴史, 民族の世界史3, 山川出版社

- ソヴィエト諸民族民話集、エム・ブラートフ編、未来社、1955、p256-271

関連項目[編集]

外部リンク[編集]

注釈[編集]

- ↑ 「アカニ」「アチャン」は、ナナイ語で「奴隷」を意味する akha に起源をもつ言葉で、これについては一部で、実際に満洲民族(女真)がこの地域の人びとを奴隷にしたという歴史的事情によるとする見解も示されている

- ↑ サマギルはウスリー川とギリン川一帯に住んでいる

- ↑ 漁撈民に属するのは、他にカムチャツカ半島南部のイテリメン族(カムチャダール族)、オビ川流域のハンティ族などであり

- ↑ このような生活を送る民族には、ナナイのほか、ニヴフ、ウリチ、エヴェンキ、オロチ、アイヌの一部がある

- ↑ 「魚皮韃子」と称されたのは、ナナイのみならずニヴフなども含めてであった。

- ↑ 「シャーマン」の語は、本来ツングース語起源とみられる。それが、17世紀にロシアに入ってロシア語を経てヨーロッパ諸国の学術用語になったと考えられる

- ↑ この世のはじめの天空には複数の太陽と月があったが、余分の太陽・月が征伐されて1個ずつとなり、地上に秩序がおとずれたとする「射日神話」はアムール川地域のすべての民族にみられる

- ↑ ナナイでは、アムール川地域の考古資料として知られる「岩絵」(ペトログラフ)が、複数の太陽のために岩がまだ粘土のように軟らかだった時代に人びとが描いたものだという伝承ものこっている

- ↑ 最初の人間2人が兄妹で人類・民族ないし氏族の始祖になったという伝承は、アムール川流域のツングース系諸族とパレオアジア諸族に幅広く認められる

管理人の私的注釈等[編集]

- ↑ これはいわゆる「疫神」の性質といえるのではないだろうか。

- ↑ 鳥神信仰と樹木信仰があったことが分かる。

- ↑ 何から「生き残った」のかの記載がWikipediaにないため分からない。「大洪水」だろうか?

- ↑ 兄妹婚始祖譚は中国神話の伏羲と女媧、日本神話のイザナギとイザナミ等、かなり拾い範囲で認められるモチーフである。

- ↑ いわゆる「世界樹」であろうか。これが彼らの保護者(あるいは親や兄弟といった近親)である熊の化身であって、太陽神(これも熊の象徴)が頂点にいるのではないか、と思われる。

- ↑ これも「射日神話」の一種であり、特にこずえの角は中国神話の八咫烏に相当する「太陽」の象徴だと思う。シャーマンが射落とされた太陽(神)の一部だったり、化身だったりする、という考えの表れだと考える。そして、老人もまた「太陽神」の化身なのであろう。「太陽神」の化身であり、地上に降りた「火の神」がシャーマンであり、異界との仲介者である、という概念はインド神話のアグニと共通する概念ではないだろうか。そうすると、老人もまたシャーマンであり、中国神話の伏羲に相当する存在と言える。

参照[編集]

- ↑ 1.0 1.1 |荻原(1989)p.55

- ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 ナナイ族

- ↑ 3.0 3.1 3.2 ナナイ

- ↑ 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 ホジェン(赫哲)族

- ↑ 安俊 (An Jun)『赫哲語簡志』 (Introduction to the Hezhen language; 北京, 民族出版社 1986). Page 1.

- ↑ 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 荻原(1989)pp.72-75

- ↑ Сем Л. И. (L. I. Sem) "Нанайский язык" (Nanai language), in "Языки мира. Монгольские языки. Тунгусо-маньчжурские языки. Японский язык. Корейский язык" (Languages of the World: Mongolic languages; Tunguso-Manchurian languages; Japanese language; Korean language). Moscow, Indrik Publishers, 1997. ISBN 5-85759-047-7. Page 174. L.I. Sem gives the self name in Cyrillic, as хэǯэ най or хэǯэны

- ↑ Hezhe, Talk about the history of the Chinese ethnics

- ↑ 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 加藤(1977)pp.275-280

- ↑ 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 http://www.eki.ee/books/redbook/nanais.shtml, The red book of the Russian Empire. "THE NANAIS", Ants Viires, 1993-08, 2022-8-25, The Peoples of the Red Book, The Redbook

- ↑ 加藤(1994)pp.159-160

- ↑ 平原の大部分は沼地であり、作物としては春小麦の産出が多い。ケッペンの気候区分に於いては亜寒帯冬季少雨気候(Dwb)に属している。(Wikipedia:三江平原(最終閲覧日:22-08-29))

- ↑ 13.0 13.1 13.2 http://www.stats.gov.cn/tjsj/pcsj/rkpc/dwcrkpc/ , 中华人民共和国国家统计局 >> 第五次人口普查数据 , stats.gov.cn|access-date=2010-06-21 , 2018-11-09 , https://web.archive.org/web/20181109023708/http://www.stats.gov.cn/tjsj/pcsj/rkpc/dwcrkpc/

- ↑ 加藤(1977)p.283

- ↑ 15.0 15.1 荻原(1989)p.75

- ↑ 佐々木史郎(1996)

- ↑ 17.0 17.1 河野(1981)pp.64-68

- ↑ 18.0 18.1 18.2 18.3 加藤(1994)pp.166-170

- ↑ 19.0 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 荻原(1989)pp.99-102

- ↑ 20.0 20.1 20.2 荻原(1989)p.94

- ↑ 21.0 21.1 犬ぞり

- ↑ 22.0 22.1 22.2 22.3 22.4 加藤(1994)pp.170-175

- ↑ 23.0 23.1 23.2 23.3 23.4 23.5 23.6 荻原(1989)pp.120-121

- ↑ Tatiana,, Bulgakova,. Nanai shamanic culture in indigenous discourse. Fürstenberg/Havel. p. 46. ISBN 9783942883146. OCLC 861552008.

- ↑ 25.0 25.1 25.2 25.3 25.4 25.5 25.6 25.7 25.8 25.9 荻原(1989)pp.57-61

- ↑ 『世界神話事典』(2005)p.65

- ↑ シャーマンは太陽神(地上における「火の神」に扮することで神々の世界との仲介者になった、ともいえるのではないだろうか。シャーマンの踊りと歌は、火が燃えるさまを示したものともいえると考える。