「アンズー」の版間の差分

| 1行目: | 1行目: | ||

[[画像:Relief Im-dugud Louvre AO2783.jpg|thumb|350px|right|単頭のライオン頭の鷲「ズー(アンズー)」。紀元前2550年~2500年。ルーブル美術館蔵]] | [[画像:Relief Im-dugud Louvre AO2783.jpg|thumb|350px|right|単頭のライオン頭の鷲「ズー(アンズー)」。紀元前2550年~2500年。ルーブル美術館蔵]] | ||

[[画像:Sumerian Status from Tell Asmar, part of the Tell Asmar Hoard.jpeg|thumb|350px|right|男女の礼拝者(イラク博物館)]] | [[画像:Sumerian Status from Tell Asmar, part of the Tell Asmar Hoard.jpeg|thumb|350px|right|男女の礼拝者(イラク博物館)]] | ||

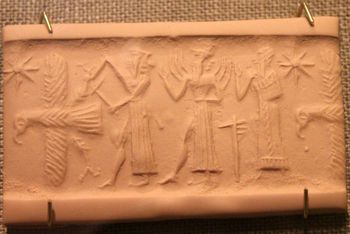

| − | [[画像:Oriental_Institute_Museum._God_with_ax_attacks_eagle_while_Shamash_and_Worshipper_stand_behind_(5948336437).jpeg|thumb|350px|right|ニヌルタに倒されるアンズーか。灰色の石灰岩、アッカド(前2350- | + | [[画像:Oriental_Institute_Museum._God_with_ax_attacks_eagle_while_Shamash_and_Worshipper_stand_behind_(5948336437).jpeg|thumb|350px|right|ニヌルタに倒されるアンズーか。灰色の石灰岩、アッカド(前2350-2150年)、北の宮殿テル・アスマール(Tell Asmar Hoard)]] |

'''ズー'''('''Zū''')は、メソポタミア神話に登場する怪物。現在では'''アンズー'''('''Anzū''')がより正確な呼称であるとされる。巨大な鳥や、[[ライオン]]の頭を持つ[[ワシ]]の姿で表されることがある([[グリフォン]]を参照)。 | '''ズー'''('''Zū''')は、メソポタミア神話に登場する怪物。現在では'''アンズー'''('''Anzū''')がより正確な呼称であるとされる。巨大な鳥や、[[ライオン]]の頭を持つ[[ワシ]]の姿で表されることがある([[グリフォン]]を参照)。 | ||

2022年12月4日 (日) 23:52時点における版

ズー(Zū)は、メソポタミア神話に登場する怪物。現在ではアンズー(Anzū)がより正確な呼称であるとされる。巨大な鳥や、ライオンの頭を持つワシの姿で表されることがある(グリフォンを参照)。

ズーはアプスーの淡水から生まれたとも、女神シリスの息子ともいわれる。 [1]

天の主神エンリルの随獣であり彼に仕えていたが、主神権の簒奪を目論み、その象徴である「天命の書版(Tablet of Destinies (mythic item))」を盗み出してしまう。この話はいくつかバージョンがあり、あるバージョンでは、「天命の書板」を取り返すために神々がルガルバンダを送り込み、彼がズーを殺したことになっており(要出典、2018年2月)、また別のバージョンでは、エアとベレト・イリがニヌルタを書板の奪還に向かわせたという。また、アッシュールバニパルの讃歌では、マルドゥクがズーの討伐を命じられている。

名前

アンズーと呼ばれる神話上の生物は、最古のシュメールの楔形文字のテキストでは𒀭𒉎𒈪𒄷 (AN.IM.MIMUŠEN)と表記される。(楔形文字𒄷またはMUŠENは、文脈上「鳥」の表意文字)。古バビロニア時代のテキストでは、アンズーの名は𒀭𒉎𒂂𒄷}(AN.IM.DUGUDMUŠEN)としてより頻繁に見られる。 [2]

楔形文字の学習用書版に基づけば、最も初期のシュメール語では少なくとも時々Zuと発音され、Anzuは主にアッカド語の名であると主張される。ただし、両方の言語でどちらの名も読み取ることができ、接頭辞𒀭( AN )が神や単に高い場所を区別するためによく使用されたため、問題はさらに複雑になっている。アンズーは単に「天国のワシ」を意味する可能性もある。 [2]

起源と変化

トーキル・ヤコブセンは、アンズーはアブ神(Abu (god))の初期の形態であり、雷雨に関連する神であるニヌルタ/ニンギルスと習合された説を唱えた。アブは植物の神とされ、暴風雨と春に芽吹く大地のつながりを表した。ヤコブセンによれば、この神はもともと鷲の形をした巨大な黒い雷雲として想像されていたが、後に雷の轟音のイメージからライオンの頭で描かれた。アンズーは時折、山羊(古代近東では山と雷雲が関連付けられた)や葉の生い茂る枝の姿で神と共に描かれた。

アンズーとアブ神のつながりは、テル・アスマル・ホード(Tell Asmar Hoard)で見つかった、台座にアンズー鳥が彫られた大きな目をもつ人物像の遺物によってより強調された。アンズーを人物の象徴的モチーフとして、あるいは初期の姿として用いているとも考えられ、より高次な人間に近い神の姿でアブ神を描いている可能性がある。一部の学者はこの像はアンズーを崇拝する人間を表す説を出しているが、他の学者はそれがシュメールの崇拝者の通常の描写と適合せず、むしろ同様の人型をした神の像や台座に刻まれるシンボルに近いと指摘した。 [3]

グデア王の時代、ラガシュ市においては霊鳥として扱われ、ニンギルス神の象徴だったとされる。ラガシュではアンズーはしばしばライオンを足元に従えた姿で表され、アンズーがエンリル神、ライオンがニンギルス神を象徴したとも考えられている。[4]

ズーが登場する神話

- "Lugalbanda and the Anzud Bird"(『ルガルバンダとアンズー鳥(Lugalbanda and the Anzud Bird)』/『ルガルバンダの帰還』) - 『ルガルバンダ叙事詩』の第二部。王子を助ける霊鳥として登場する。

- "Inanna and the Huluppu Tree"(『イナンナとフルップの樹』) - 『ギルガメシュとエンキドゥと冥界』[5]の前文に記録される物語。女神イナンナのフルップ(ハルブ)の樹に巣食う迷惑者として登場。ギルガメシュによって追い払われる。

- "Lugal-e"(『ルガル神話(Lugal-e)』/『ルガル・エ』)- 悪霊アサグにつく「十一の勇士ども」の一人として登場するがニヌルタ神に殺された。

- "Ninurta and the turtle"(『ニンウルタ神と亀』/『ニンウルタ神の傲慢と処罰』) - アンズーの雛が「メ」と「天命の粘土板」をもつものとして登場。ニンウルタをアブズーに導く。

- "Angim dimma"(『アンギン神話』/『ニンウルタ神のニップル市への凱旋』) - 『ルガル神話』同様、勇士のひとりとして登場。ハルブ・ハランの木にいることになっている。

- "Anzû myth"(『アンズー鳥神話』) - 「天命の書版」を盗みニヌルタ神に退治される怪鳥として登場。

関連項目

- アサグ - 同様のメソポタミアの神

- グリフィンまたはグリフォン - ライオンと鳥の合成獣

- テンプレート:仮リンク - アッシリアの神、雄牛/ライオン-ワシ-人間の合成獣

- ティアマト

- ジズ - ユダヤの神話の巨大なグリフィンのような鳥

参考文献

- ↑ Charles Penglase, Greek Myths and Mesopotamia: Parallels and Influence in the Homeric Hymns and Hesiod, https://books.google.com/books?id=c5gYl1px7PcC%7Cdate=4 October 2003, aylor & Francis, isbn:978-0-203-44391-0

- ↑ 2.0 2.1 Alster, B. (1991). Contributions to the Sumerian lexicon. Revue d'Assyriologie et d'archéologie orientale, 85(1): 1-11.

- ↑ Jacobsen, T. (1989). God or Worshipper. pp. 125-130 in Holland, T.H. (ed.), Studies In Ancient Oriental Civilization no. 47. The Oriental Institute of the University of Chicago.

- ↑ シュメル神話の世界, 岡田明子・小林登志子, 2008, 中央公論新社, 中公新書, isbn:9784121019776, 288ページ

- ↑ http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl.cgi?text=t.1.8.1.4&charenc=j#, The Electronic Text Corpus of Sumerian Literature, 2015-03-24, https://web.archive.org/web/20120402155323/http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl.cgi?text=t.1.8.1.4&charenc=j, 2012-04-02